このサイトについて

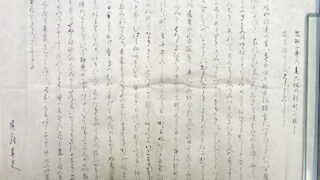

我が家に伝わっていた文書が江戸後期の狂歌が盛んな頃の貴重な資料群であることが、ご協力いただいている先生方のご尽力によりわかってきました。

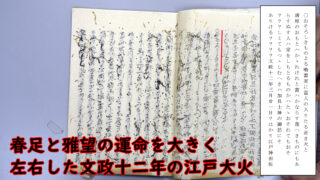

遠藤春足は遠藤家五代目の当主であり、藍商を営みながら、和歌・狂歌・和文をたしなんでいたそうです。このサイトの資料は遠藤春足が主に収集し、残したものです。

狂歌は江戸天明期に爆発的に流行した機知と滑稽を旨とする文芸様式ですが、同じく滑稽を求めた川柳に比べて、今はすっかり下火になっています。幸い、我が家に残っていた資料群を読み解くことによって、狂歌の面白さを伝えることができればと思っています。

資料解読において読みが不十分な部分も多々残っていますが、このような状態でも公表に踏み切ったのは、完璧を期して再び資料が埋もれてしまうより、未熟ながら公開することによって、より豊富な研究資料を提供したいと思ったためです。皆さんのご協力を得て、より正確なものに近づけていくことができれば幸いです。

サイト運営管理者 遠藤雅義

※解読の協力をお願いしたい記事はタグ「解読協力求む」で表示できます。

※本HPに掲載している翻刻・解読についてはご協力いただいている先生方によるものです。特に記載のない場合は「抜六先生(ペンネーム)」によるものとお考えください。(管理人はくずし字などを読むことができませんし、江戸文化・狂歌の専門家というわけでもありませんので、あらかじめご承知おきください。)

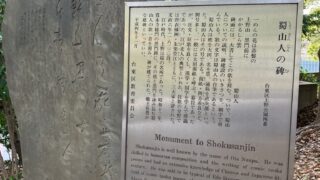

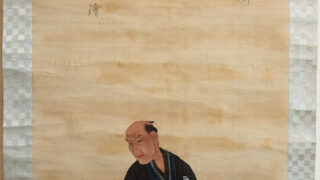

遠藤春足について

遠藤春足(えんどうはるたる・はるたり1)

天明2年(1782)~天保5年(1834)

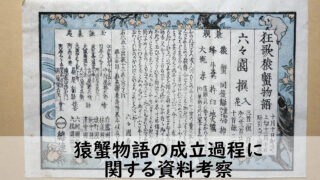

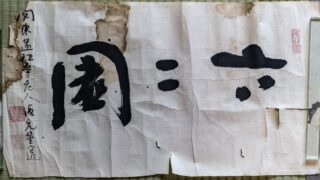

阿波(現在の徳島県)の名西郡石井村に生まれる。通称、遠藤宇治右衛門。狂歌名を雲多楼鼻垂、紀抜足、または六々園と号した。

遠藤家は藍商を営んでおり、関東売藍商36人に名を連ねていた。寛政4年(1792)に父母と死別し、祖父の後見で11歳にして家督相続する。少年時代から学問を好んだが、祖父の監督が厳しく、思うままに読書ができなかった。

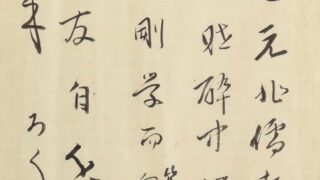

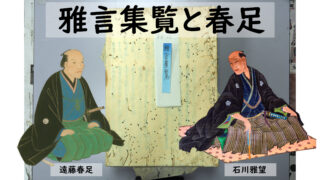

文化6年(1809)春足28歳のときに祖父が没してから、文化6年2ごろに国学・和歌を学ぶために本居大平に入門し、また文化7年(1810)狂歌を学ぶため江戸の狂歌師六樹園(石川雅望)に師事。家業のかたわら文芸に親しんだ。

江戸・京都の狂歌師や文人墨客と幅広い交遊関係があったことが、残された書簡などから知ることができる。一例を挙げると、塵外楼清澄、亀田鵬斎、菊池五山、賀茂李鷹、鹿都部真顔、藤井高尚、平田篤胤、大江広海などとの交遊を伺い知れる。

- 名前の読みは残されている資料からは「はるたり」と読む可能性が高そうですが、遠藤家では「はるたる」と呼んでいたため、両名を併記しています。 ↩︎

- 「春屋随筆」には文化9年入門と記載されていますが、他の資料からは文化6年ごろに入門した可能性が高いため、ここでは文化6年と表記しています。 ↩︎

カテゴリーについて

このサイトの記事は大きく分けて「基礎資料」「探究レポ」に分類しています。

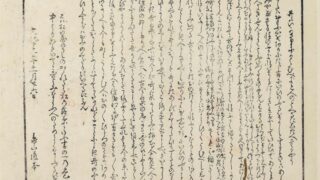

・基礎資料:資料の写真画像、解読文、語注、気づきといった項目を記載した記事。資料置き場としての役割。

・探究レポ:あるテーマに対して深堀りをした内容の記事。特に「六々漫談」と銘打っている記事は、六々園の末裔である遠藤(HP管理人)と解読をしてくださっている抜六先生が話し合う対談形式の記事となっています。

※基本的には「基礎資料」「探究レポ」のいずれかに分類していますが、まれに基礎資料に対談形式で補足を加えている記事もあり、その場合は両方のカテゴリーに入れています。

本サイトのカテゴリー全体像については、サイドバーに設置しているカテゴリー一覧からご確認ください。

タグについて

記事ごとに関係する人物名や書籍名、歌の種類(狂歌・和歌など)をタグ付けしています。これまでに設定したタグは、サイドバーに設置しているタグ一覧からご確認いただけます。

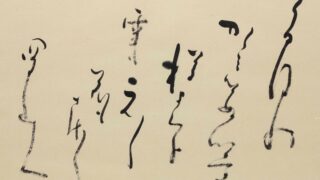

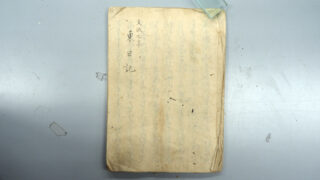

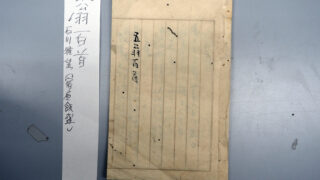

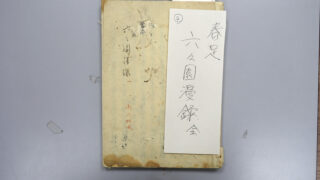

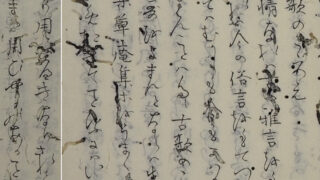

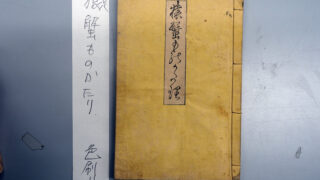

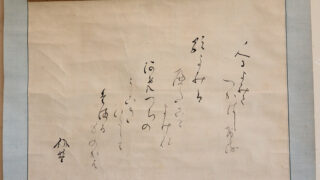

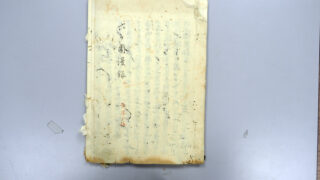

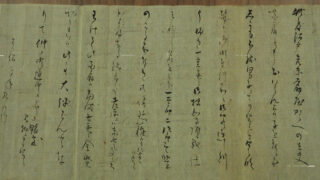

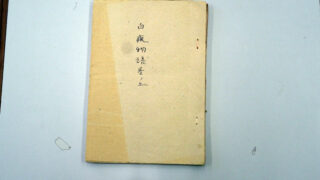

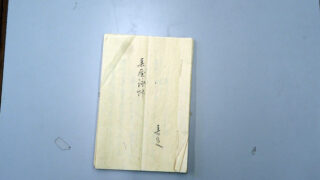

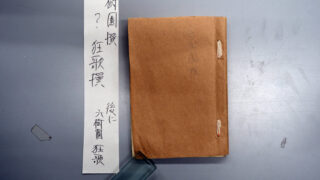

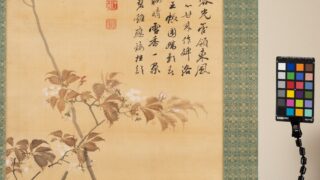

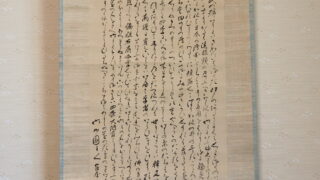

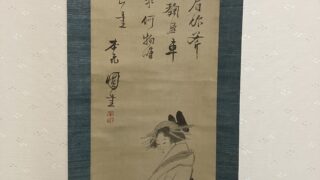

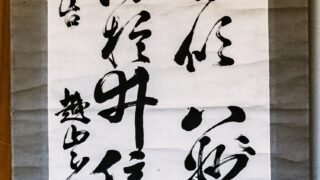

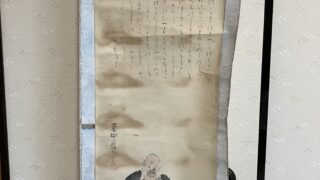

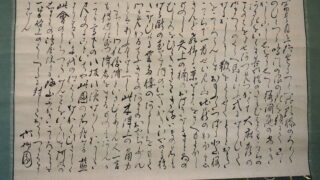

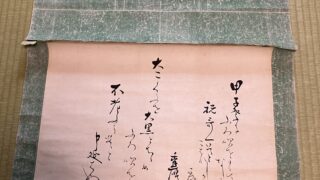

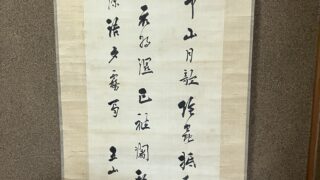

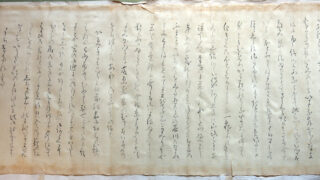

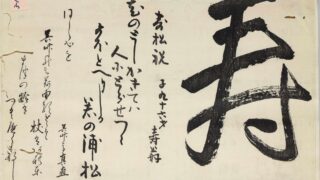

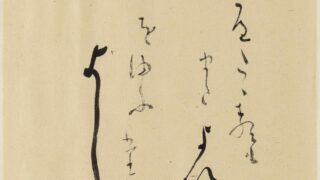

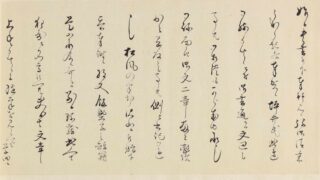

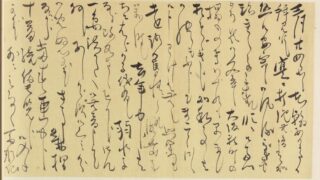

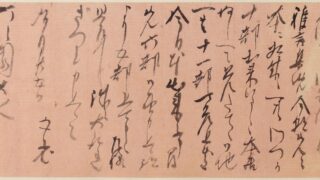

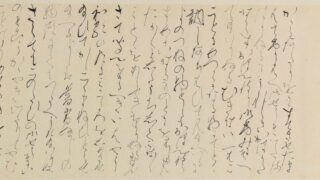

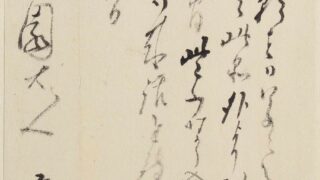

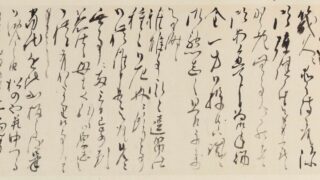

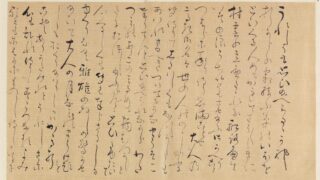

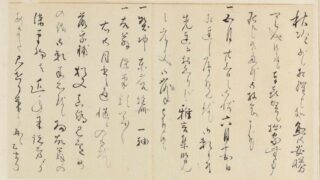

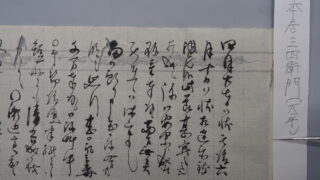

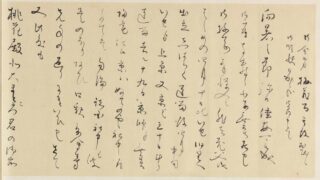

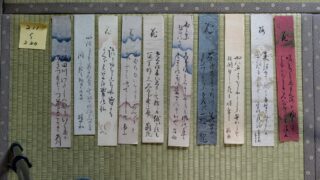

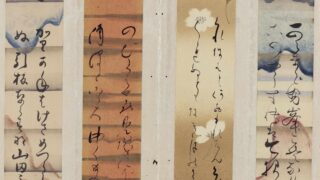

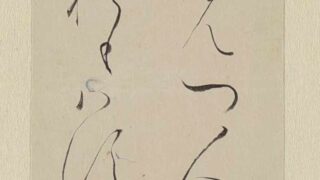

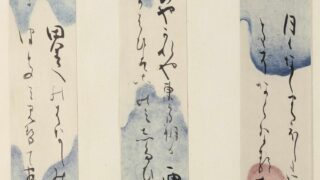

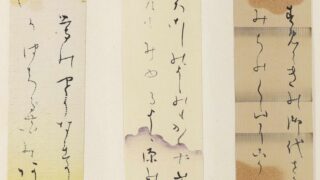

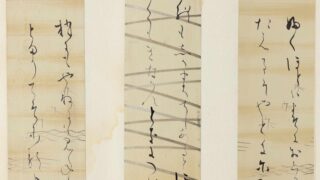

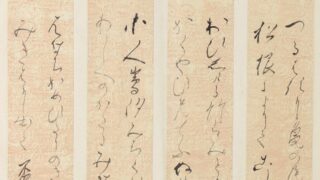

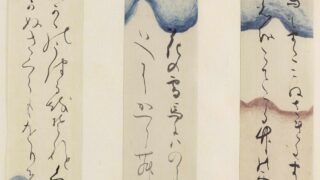

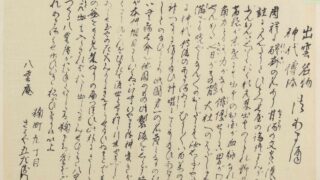

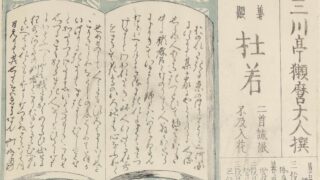

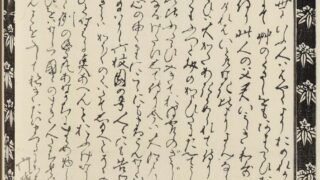

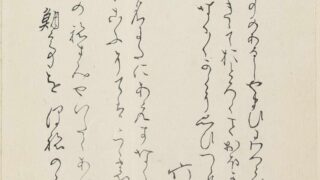

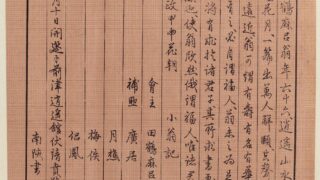

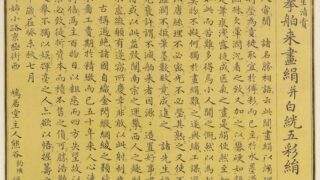

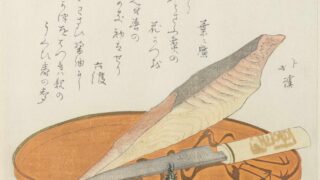

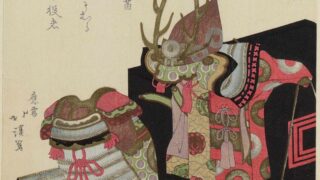

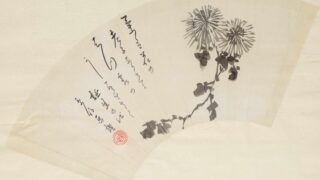

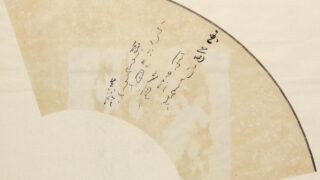

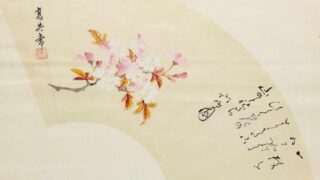

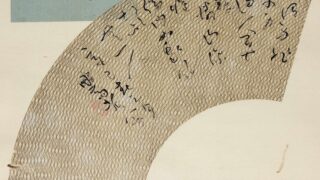

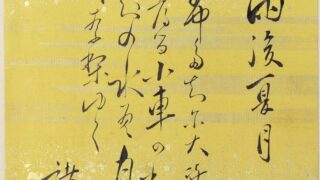

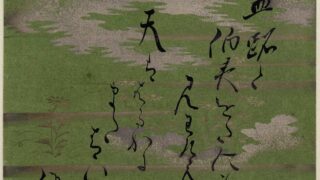

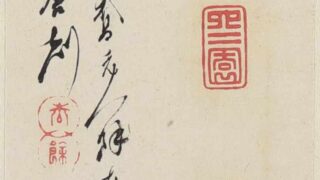

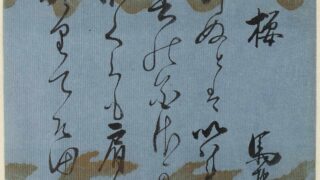

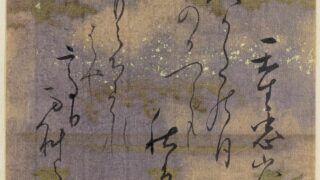

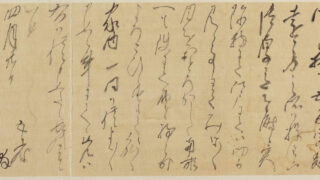

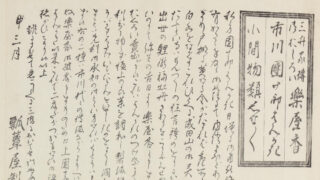

手鑑について

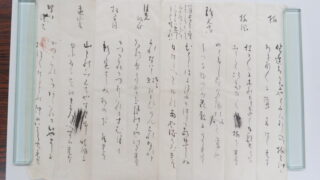

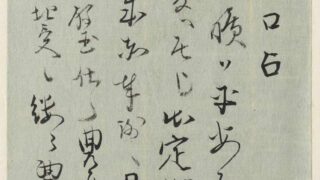

石川雅望や本居大平から春足に宛てた書簡や、春足が収集した狂歌短冊などを貼り込んだ冊子のことを遠藤家では「手鑑」と呼んで、所蔵しています。この手鑑は春足自身が編纂し、春足にとって残しておきたい重要なものを貼り込んだのだろうと推測しています。

このサイトでは、手鑑の中でも面白そうなもの(春足の足跡を追うことができるようなものなど)をピックアップして、解読ならびに解説を加えています。なお、解読・解釈ともに間違いもあると思われます。もしお気づきの点があれば、コメント欄を使って、教えて頂けると助かります。コメント内容を拝見して、解読内容をより正確なものに修正していければと考えています。

手鑑は全部で4冊あります。撮影した順に手鑑1・2・3・4とナンバリングしていますが、実際の内容を確認してみたところ、編纂時期は手鑑2→手鑑1→手鑑3の順であった可能性が高いと考えています。手鑑4は別の冊子スタイルなので、どのタイミングで編纂されたのか時期は不明です。

※手鑑3-22以降は春足の狂歌短冊ばかりが貼り込まれているので、そこからは後世の人間が貼り込んだのではないかと推察しています。

主なカテゴリー別の記事紹介

主なカテゴリー別の記事をランダムで最大10記事ご紹介します。該当カテゴリーの記事を読んでみたい場合は、「もっと見る」のリンクからどうぞ。以下にピックアップしていないカテゴリーの記事については、サイドバーのカテゴリー一覧からどうぞ。

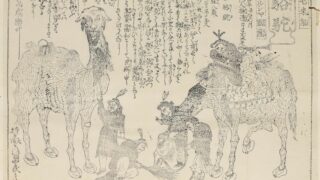

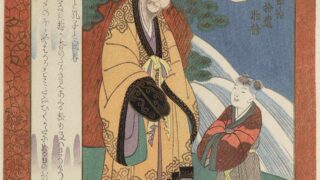

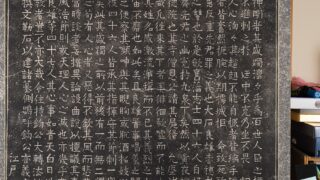

書冊(版本・狂歌集・自筆稿本等)

カテゴリー「書冊(版本・狂歌集・自筆稿本等)」の記事をもっと見る