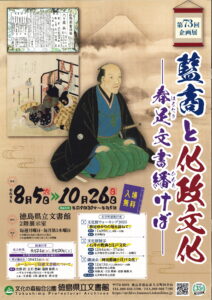

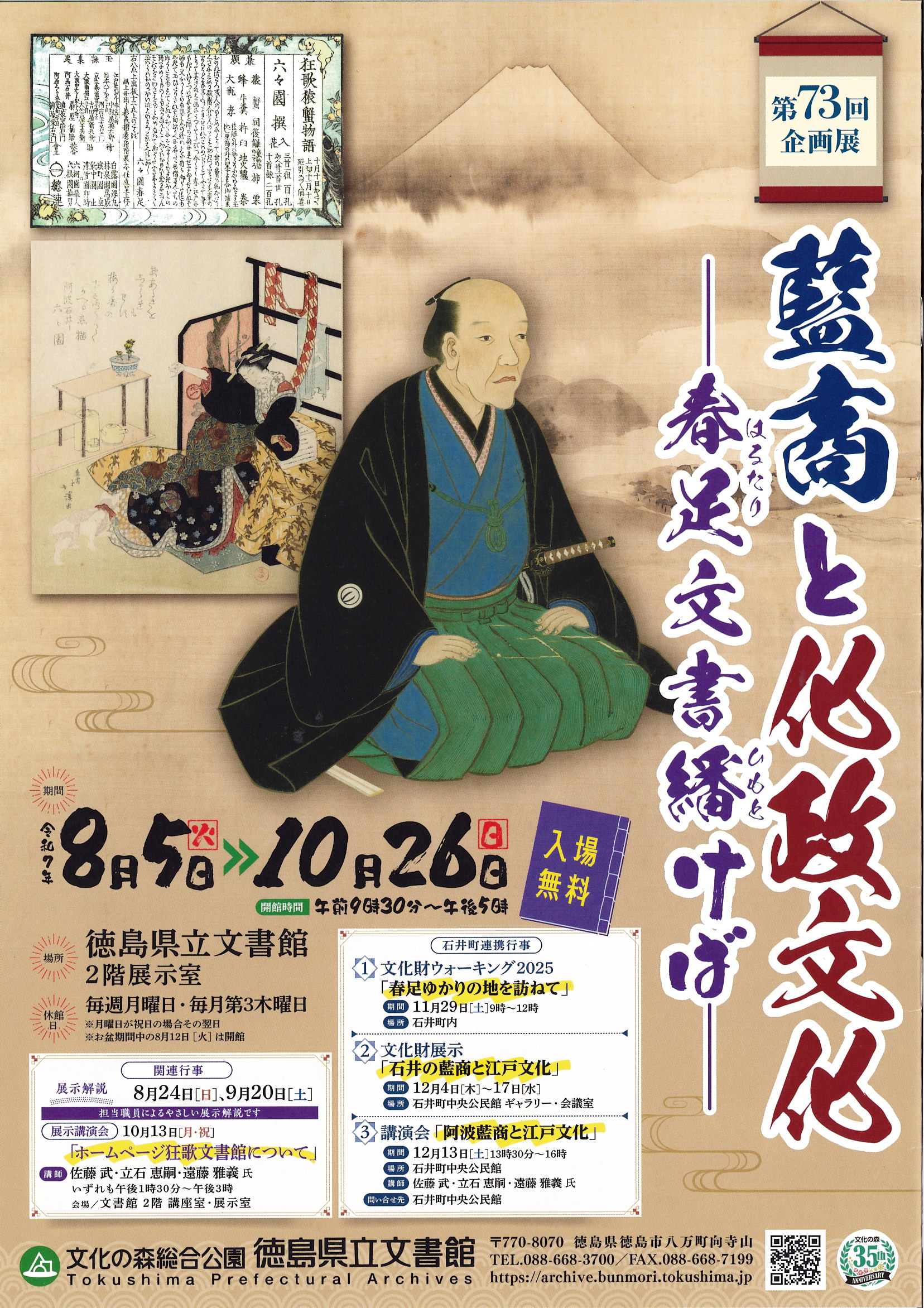

この記事は、遠藤春足の生涯と業績について、徳島県立文書館の展示会において当サイト運営者の遠藤雅義が展示解説した内容を元にまとめたものです。

- 春足は家業である藍商を営む傍ら、狂歌と国学に深く傾倒し、特に狂歌の分野でその才能を開花させた。当代随一の狂歌師・宿屋飯盛(やどやのめしもり)に師事し、徳島における狂歌文化の普及に中心的な役割を果たした。

- 春足は狂歌創作にとどまらず、『猿蟹物語』をテーマにした狂歌本を編纂するため、全国から狂歌を公募する出版プロジェクトを主導した。この試みは、文政12年(1829年)の江戸大火により集まった原稿の多くが焼失するという悲劇に見舞われたが、春足は再募集を経てこれを完成させた。この出版プロセスに関する一連の資料(募集チラシ、応募原稿、版木など)が残っており、当時の出版文化を知ることができる。

本記事では、厳格な祖父の下で家業に専念した青年期、祖父の死を機に始まった文芸活動、師との関係、そして文政の江戸大火という家業に大きな影響を及ぼした出来事など春足の人生の軌跡を述べる。同時に、和歌に対するサブカルチャーとして楽しまれた狂歌の本質や、当時の出版界の状況にも言及する。

1. 遠藤春足の人物像と生涯

1.1. 経歴と家柄

- 生没: 1782年生まれ。53歳で死去。約200年前の人物。

- 家業: 阿波の藍商、遠藤家の五代目当主。江戸にも店(江戸店)を構えていた。

- 号: 狂歌師としては「六々園(ろくろくえん)」、初期には「雲多楼鼻垂(うんたろうはなたれ)」といった号を用いた。

- 相続: 11歳で両親を亡くし、家督を相続。祖父が後見人となった。

1.2. 家業に専念した青年期

春足の青年期は、後見人である祖父の厳格な監督下にあった。

- 祖父の人物像: 祖父は遠藤家を大きくした「中興の祖」であったと思われる。学問よりも家業を重んじ、春足の読書趣味を快く思わなかったらしい。

- 春足の回想: 春足の随筆集には、祖父から「うちは学者の家ではない。商人でもない。農民だと心得よ」と言われたという逸話が記されている。

- 勉学への渇望: このような環境下で、もともと本好きであった春足は、おおっぴらに勉学に励むことができなかった。祖父が生きている間は家業に専念せざるを得なかったと推測される。

1.3. 文芸活動の開花

春足の人生の転機は28歳の時に訪れる。

- 祖父の死: 春足が28歳の時、後見人であった祖父が亡くなる。これ以降、春足は本格的に文芸活動を開始する。

- 二人の師: 春足は二つの分野で師を持った。

- 狂歌(サブカルチャー): 石川雅望(いしかわ まさもち)、号は宿屋飯盛(やどやのめしもり)、六樹園(ろくじゅえん)。当時の狂歌界の第一人者。

- 国学(メインカルチャー): 本居大平(もとおりおおひら)。本居宣長の養継子。

- 学問への姿勢: 春足はサブカルチャーである狂歌にも、その裏付けとなる国学のような「ちゃんとした学問」が必要であるという認識を持っていた。

1.4. 晩年の悲劇

文芸活動に没頭した春足だが、晩年は悲劇に見舞われた。

- 文政の江戸大火: 春足が48歳の時、文政12年(1829年)に江戸で大火が発生。これにより遠藤家の江戸店は全焼した。蔵に保管していた藍の染料「すくも」も全て燃え、遠藤家は甚大な経済的打撃を受けたと思われる。

- 師の死: この江戸大火は師である宿屋飯盛にも影響を及ぼした。飯盛が長年心血を注いでいた古語辞典『雅言集覧(がげんしゅうらん)』の原稿が全て焼失。当時70代後半だった飯盛はこれに意気消沈し、「枕をのみ友にする」日々を送り、翌年死去した。

- 春足の死: その後、1834年に春足自身も53歳でこの世を去った。

2. 狂歌師としての活動と影響

2.1. 師・宿屋飯盛との関係

- 弟子入りの経緯: 春足28歳のとき、狂歌の世界で第一人者であった宿屋飯盛を師と仰ぎたいと考えていた。

- 最初の失敗: 弟子入りを志した春足は、まず狂歌五十首を、既に飯盛の門下生であった江戸店の従業員「花暮雪(はなのぼせつ)」に託した。しかし、暮雪はこれを飯盛に見せず、自分で添削して返却。春足は「とてもがっかりした」という。

- 正式な弟子入り: 翌年、春足は直接飯盛に作品を送った。飯盛は「四国にこんな人がいるとは知らなかった」と春足の才能を高く評価し、正式に弟子入りが認められた。

- 才能の証明: 春足は藍商という裕福な立場から「パトロンとして金で評価を買った」と見られがちだが、飯盛が自身の編纂する多くの本に春足の歌を採用していることから、その才能は本物であったことがうかがえる。

- 号「六々園」の由来: 師である宿屋飯盛の号「六樹園(ろくじゅえん)」と、春足が仲間たちと春日社に三十六人の像を絵馬として奉納したこと(6×6=36)にちなんでいる。

2.2. 徳島における狂歌の普及

春足は徳島に狂歌を広める上で中心的な役割を果たしたとされているが、実際にどのような活動をしていたのかは資料が残っていないため不明。徳島の狂歌仲間たちの狂歌を集めた「狂歌刷り物」が数点残っているので、何かしらのネットワークはあったものと思われる。

2.3. 春足の代表的な狂歌

そのもとは 愛より出て 藍よりも

あをうなつたる 恋病のかほ 雲多楼

「青は藍より出でて藍より青し」(出藍の誉れ)を元にしている。藍商である春足が、恋煩いで青ざめた顔を「藍よりも青い」と詠んだ、自身の立場と教養が融合した秀作。

日は入りぬ 月はまだ出ぬ 闇の夜の

六つのちまたに 君のみぞ立つ 伝・春足

石井町にある地蔵に刻まれた歌。表向きは「日が暮れ月も出ていない暗い六つの辻(ちまた)に、お地蔵様がただ一人立っている」という情景歌。しかし、裏には「辻君(つじぎみ)」、すなわち娼婦が掛詞として隠されている。神聖なお地蔵様を俗なる存在に見立てるという狂歌ならではの遊び心が込められている。

3. 出版人としての挑戦

3.1. 全国規模の狂歌本出版プロジェクト

春足は狂歌を詠むだけでなく、自ら出版を企画・主導した。

- 企画内容: 日本の昔話『猿蟹物語』をテーマにした狂歌本の出版を企画。

- 公募の実施: 全国から狂歌を募集。募集チラシには、以下のような詳細が記されていた。

- 兼題(テーマ): 「猿」「柿」「臼」「牛糞」など、物語に関連する語。

- 提出先: 江戸、大坂、阿波石井など、各地に集所(窓口)が設けられていた。

3.2. プロジェクトの顛末

- 文政の江戸大火による焼失: 全国から非常に多くの応募作が集まったが、その原稿の大部分が前述の大火で焼失してしまった。

- 再起と完成: 春足は意気消沈したものと思われるが、焼失を免れた一部の原稿を元に再度募集をかけ、出版を実現させた。

3.3. 資料的価値

- 一連の資料: 募集のチラシ、応募者が送ってきた書簡(原稿)、添削の跡、さらには印刷に用いた版木まで、出版の全工程がわかる資料がまとめて残っている。

- 希少性: このように出版プロセス全体を物語る資料がまとめて残っていることは極めて稀であり、文化史的に非常に高い価値を持つ。

4. 狂歌と当時の出版事情

4.1. 狂歌の本質

- 位置づけ: 和歌が伝統的で高尚な「メインカルチャー」の文学であるのに対し、狂歌は時事風刺や洒落、俗っぽさを詠む「サブカルチャー」であり「遊び」であった。

- 一般大衆における認識: 現代において狂歌は「機知に富む歌」と見なされがちだが、遠藤家に現存する狂歌作品は五七五七七の形式に則っているだけの素朴なものも多く、当時の一般大衆にとっての狂歌は「なんかちょっと面白い短歌」のような存在だったのではないかと思われる。

- 狂歌の楽しみ方: 狂歌の真価は、その裏に隠された意味を解読する知的な遊戯にあった。掛詞や本歌取りを理解するには高い教養が求められ、人々は歌の意味を議論し、解き明かすプロセスそのものを楽しんでいたと推測される。

4.2. 当時の出版界の状況

春足が活動した時代は、日本の出版文化が大きく花開いた時期であった。

- 流通網の整備: 全国的な書物流通網が整備された。

- 技術革新: 印刷技術が白黒から多色刷りへと進化し、より大衆が楽しめる出版物が数多く生まれた。春足の出版活動も、こうした時代の流れに乗ったものであった。

5. 現代との接点

大河ドラマとの関係: 2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』が蔦屋重三郎を主人公とし、春足の師匠である宿屋飯盛も登場する。現代ではほぼ失われてしまった文芸である狂歌に光が当たる絶好の機会となっている。

以上

コメント