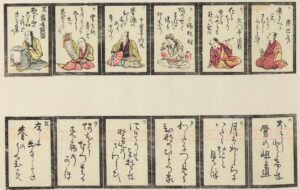

狂歌とは

「狂歌」とは「和歌(やまとうた)」から派生した歌の一種である。従って形式としては五・七・五・七・七の形をとり、内容的には花鳥風月や心情を歌ったものが多い。和歌と違うところは和歌のように高尚な風雅、美的なる物、深刻な心情等にはそれほど関心がなく、より身近な生活に根ざした俗的なもの、感情の中から生まれる諧謔に関心を持つ。その違いを一言で言えば和歌は風雅、狂歌は諧謔を歌ったものと言ってもよい。

和歌の修辞(表現上の工夫)には「序詞「掛詞」「縁語」「枕詞」「本歌取り」などがあるが、和歌から派生した狂歌でもこれらの修辞がよく使われる。中でも狂歌では「縁語」「掛詞」「本歌取り」が使われることが多い。

- 「縁語」とは中心となる語に縁(関係)のある詞をちりばめる技巧であり、連想ゲームといってもよい。

- 「掛詞」とは同じ音の詞に二つ以上の意味を含ませる技巧であり、今でいう地口、ダジャレ、ギャグ、に相当する。

- 「本歌取り」とは元となる歌があり、その歌の一部、時にはほとんど、さらにその歌の趣旨をあらぬ方向に読み取る技巧のことであり、「替え歌」といってもよい。

狂歌を味わうには歌っている内容とともに、これらの修辞の巧みさを理解するとおもしろみが一層増す。その一例を、遠藤家古文書中にある狂歌を取り上げて解説しよう。

狂歌を鑑賞する

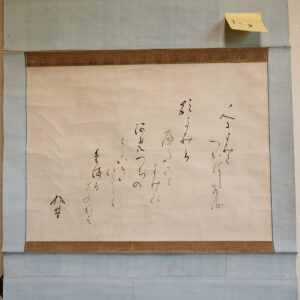

萬歳のつゝミにつれて…/蜀山人

萬歳の つゝミにつれて 鶯も

ほうと初音や うちいたすらむ

蜀山人

【語注】

*萬歳 この場合、文鳳の画にあるとおり三河万歳をさす。

*つゝミ 鼓 三河万歳では鼓にあわせて正月のめでたい祝辞をうたう。

*ほう 鶯の鳴き声「ほう ほけきょ」に鼓の「ほう」というかけ声を掛ける。

*うちいたす 鶯が鳴き出す意味と鼓打ちが「ほう」と声を発し、演奏をはじめるのを掛ける。

【歌意】三河万歳の鼓につられて鶯が(鼓打ちの「ほう」と声を掛ける掛け声のように)「ほうほけきょ」と鳴き始めたようだ。

【鑑賞】三河万歳は正月ごろ二、三人が一組となって各家庭をまわり目出度い文句を歌って新春を言寿ぐ芸能の一種である。従って「お目出度い」もの。遠藤家では正月になるとこの掛け軸を床の間に掛ける習わしがあったそうだ。三河万歳、鼓、初音、に鶯の初音を重ねたところが秀逸。

歌よみはへたこそよけれ…/飯盛

歌よみは へたこそよけれ あめつちの

うこきいたして たまるものかは

飯盛

【語注】

*歌よみ 歌人

*たまるものかは たまったものじゃない。

【歌意】歌人は下手であれば下手であるほどよい。なまじ歌が上手だと(貫之が書いたように)天地までが感動して震え、地震を起こすそうで、そんなことがあってはたまらないから。

【鑑賞】「ちからをもいれずしてあめつちをうごかし、めに見えぬおにかみをもあはれとおもはせ、をとこをむなのなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをもなぐさむるはうたなり。」(口語訳 力も入れないで、天地を(感動で)震わせ、目に見えない鬼神(霊)をも「ああ」と共感させ、男女の仲をおだやかなものにし、無骨な武士の心をもやさしく慰めるものは和歌の力である。)(紀貫之 古今和歌集 仮名序)に拠る。上記仕掛けのうち「本歌取り」に該当するが、ただの替え歌ではなく、紀貫之序文の趣旨を思いも掛けない方向に曲解し、からかったもの。着眼点が新鮮で、奇抜。宿屋飯盛(石川雅望)の代表作の一つである。

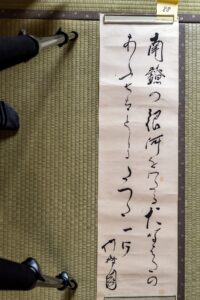

南鐐の銀河をわたる…/飯盛

南鐐の 銀河をわたる たなばたの

あふ瀬もとしに たつた一片

飯盛

【語注】

*南鐐 南鐐二朱銀(なんりょうにしゅぎん)とは、江戸時代に流通した銀貨の一種で、初期に発行された良質の二朱銀を指す(wiki)

*一片(いっぺん)「ひとかけら」の意と「一回」(一辺)の意味を掛ける。南鐐銀の縁語。

【歌意】銀河(天の川)を渡る「七夕様」の逢瀬(逢う機会)は一年にわずか一回だけである。

【鑑賞】「銀河をわたるたなばた」を引き出すため「銀」に縁のある「南鐐」を持ち出す。南鐐銀の連想から(七夕様が逢う機会は年に)「一辺」を「一片」とかける。縁語、掛詞の仕掛けが秀逸。

蛤に嘴をしつかと…/飯盛

蛤に 嘴をしつかと はさまれて

鴫たちかぬる 秋の夕くれ

飯盛

【語注】

*嘴(はし) くちばし。

*しつかと しっかりと。

【歌意】蛤にくちばしをしっかりと挟まれて(身動きがとれなくなり)、鴫が飛び立ちかねている秋の夕暮れ時よ。

【鑑賞】この狂歌は二つの古典がベース(元)となっている。一つは「漁夫の利」という諺の語源となった中国の『戦国策』中の「蚌(ほう)(はまぐり)と鷸(いつ)(鴫)の争いに乗じて第三者の漁夫が利益を得た」という話(詳細省略)。もう一つは「心なき身にもあはれは知られけり鴫たつ沢の秋の夕暮れ」(『新古今和歌集』三夕歌の一つ 西行)である。二つとも超有名な古典であるが、そのよく知られた内容を見事にひっくり返した手際はあっぱれという外ない。狂歌中の狂歌と言ってもよい。

そのもとは愛より出て…/雲多楼

そのもとは 愛より出て 藍よりも

あをうなつたる 恋病のかほ

雲多楼(春足の初期の狂名)

【語注】

*そのもと その始め。そもそもの原因。おまえ。

*出て 「いでて」と読む。

*あをうなつたる 青くなってしまった。

*恋病のかほ 恋の病のためにやつれた顔。

【歌意】そもそもことの起こりは(おまえが)彼女を愛してしまったことであり、今では恋煩いのために「青は藍より出て藍よりも青し」のように藍よりも青くやつれてしまった顔をしているではないか。

【鑑賞】『荀子』の「青取之於藍、而青於藍、(青は之を藍より取りて、藍よりも青し)」に基づく。「愛」「藍」の同音異義語を用い、「愛」のために元の藍よりも青くやつれてしまったのをからかっている。

たんさくのその大鷹を…/雲多楼

たんさくの その大鷹を 手にすゑて

さくらかりゆく 春の宮人

春足

【語注】

*たんさく 和歌を書き付けるための短冊。

*大鷹 「大きい鷹」に「大高(檀紙)」の「おおたか」を掛ける。「大高檀紙」とは「縮緬状のしわを有する厚手の紙で、主に包装、文書、表具などに用いられる。戦国時代には古文書として多く用いられ、秀吉により『刀狩令』、『海賊法度』などの朱印状に残されている。歴代徳川将軍の朱印状・感状などにも大高檀紙が使われており、格式の高い紙として伝えられている。大高・中高・小高などの名称は、紙の大きさと皺の高さによって分けられ、鷹の爪の如く鋭く且つ細かい皺からそう名付けられたと言われている。 (越前和紙/ECHIZEN WASHI より)

*宮人 宮廷人。

【歌意】あわよくば名歌をものしてやろうと、大鷹ならぬ大高檀紙の短冊を手に持って、桜狩りをしている春の宮廷人たちよ。

【鑑賞】「狩り」は「狩り」でもこれは「桜狩り」。手には「大きい鷹」ならぬ「大高檀紙」の短冊を据えて(持って)「狩り」をつづけているのである。同音異義語をたくみに使い、雅な宮廷人の春の遊びを詠んだところ、秀逸。この歌が載せられている『春足狂歌百首』(題簽なし。書名は筆者が仮題として勝手につけたもの。)には六樹園(宿屋飯盛)の点掛け(採点)があり、この歌には上位から三番目の十五という高点が掛けられている。

いよ染のもすそかゝけて…/六々園

いよ染の もすそかゝけて 高炉峰の

雪のはたへを めづる客人

アハ 六々園

出展:『吉原十二時』

【語注】

*いよ染め 染め文様の名。縞模様に濃淡をつけ、重ねた伊予簾 (すだれ) 2枚を透かしてできる木目のような文様に染めたもの。江戸時代、文化年間(1804〜1817)に流行した。(goo辞書)

*もすそ 裳の裾。衣服の裾。(日本国語大辞典)

*香炉峰の雪 「雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子(みこうし)をまゐりて。炭櫃(すびつ)に火おこして、物語などしてあつまりさぶらふに、「少納言よ、香炉峰の雪はいかならむ」と仰せらるれば、御格子上げさせて、御簾(みす)を高く上げたれば、笑はせたまふ」(『枕草子』二百八十段)に拠る。さらに「香炉峰の雪」は白居易の詩「遺愛寺鐘欹枕聴 香炉峰雪撥簾看(遺愛寺の鐘は枕を欹て聴き 香炉峰の雪は簾を撥げて看る」に拠る。

*かゝけて 撥ね上げて。巻き上げて。

*めづる 「愛づる」。いとしがること。

*客人 この歌は『吉原十二時』の『丑時』に採られているので、吉原に遊ぶ「客人」と理解してよい。

【歌意】(女郎が着ている簾によく似た)伊予染めの着物の裾をまくり上げて、あの『枕草子』に登場する「高炉峰の雪」ならぬ女郎の雪のような白い膚をよろこんでいる客人よ。

【鑑賞】「もすそ」の形容として「伊予染め」が用いられたのは上記語注にあるように「伊予染め」の特徴が「簾」と深い関係にあることによる。その「簾」の縁で「香炉峰の雪」が導かれ、さらに「(雪のような)女郎の膚」と連想が続くのである。非常に入り組んだ縁語仕立ての狂歌である。

日は入りぬ月はまだ出ぬ…/春足

日は入りぬ 月はまだ出ぬ 闇の夜の

六つのちまたに 君のみぞ立つ

春足

【語注】

*六つ 「暮れ六つ」(今の午後六時ごろ)と、(道が)幾筋にもに分かれている意味を掛ける。

*ちまた 語源は「道股」と言われているように幾筋もの道が交差する町の辻のこと。

*君 表の意味は「地蔵尊」をさすが、裏では「辻君」(下級の遊女)を掛けていると思われる。

【歌意】日はとっぷり暮れてしまった。月はまだ出ていない真っ暗闇の町の辻で、一人ぽつんと立っているお地蔵様よ。(客を誘おうとして立ち続けている辻君よ。)

【鑑賞】この歌は現在も石井警察署の前に立ち続けている地蔵尊の台座に彫られている。地蔵尊が立つ石井警察署北側を通る旧道は「伊予街道」とも呼ばれ、現国道192号線が通る前はまさに石井町(村)の「ちまた」(辻)だったのである。この狂歌のおもしろさは、尊く神聖なるお地蔵さんをこともあろうに「辻君」に見立てたところにある。これはお地蔵さんを馬鹿にしたのではなく、より親しいものとして見立てたのである、狂歌では高貴なる物、神聖なる物、近づきがたい物、高尚なるものを、逆の俗なるもの、親しい物、として見直すところに生ずる笑いがよく歌われる。

蜀江のにしきよりけに…/鼻垂

蜀江の にしきよりけに 夏くれは

あたひも高き はたか百貫

鼻垂(春足初期の狂名)

出典:万代狂歌集

【語注】

*蜀江のにしき 中国の蜀(四川)より産する多彩な錦織物,すなわち蜀錦(しよつきん)をいう。蜀江(紅)錦とは日本での名称で,〈しょっこうのにしき〉ともいう。(中略)こうした中世から近世にかけて日本に舶載された明代の蜀江錦のあるものは,今日〈名物裂〉として珍重され,またその独特の幾何学的な構成文様をさして,〈蜀江文様〉などといっている。(コトバンク)

*けに 実(げ)に まことに、ほんとうに。

*あたひも高き はるかに値打ちのある。

*はだか百貫 無一文でも、百貫文の値打ちがあるということ。多く、男をほめていう語。(goo辞書)

【歌意】 ぜいたくな蜀江錦で着飾るよりも夏が来ると無一文の裸百貫の方がはるかに値打ちがある。

【鑑賞】夏が来るとたとえ金持ちの蜀江錦といえども貧乏人の裸百貫にはかなわないという庶民感覚を歌ったもの。いかにも狂歌らしい。

女郎花なまめきたてる…/鼻垂

女郎花 なまめきたてる 秋の野に

何いんきんの 藤はかまそも

鼻垂

出典:万代狂歌集

【語注】

*女郎花(おみなえし) 藤はかま(ふじばかま) ともに秋の七草。はぎ・ききょう・おばな・くずばな・おみなえし・また、ふじばかま・なでしこの花と覚える。

*いんきん 慇懃 丁重なこと。

*そも 係助詞「ぞ」と「も」が重なったもの。古くは「そも」(日本国語大辞典)」

【歌意】「女郎」というなまめいた名を持つ女郎花が立っている秋の野原に藤袴はどうして「袴」などつけて改まった姿で立っているのか。

【鑑賞】同じ秋の七草でありながら一方は「女郎」という砕けた名、もう一方は「袴」という改まった名を持っているところに眼をつけたところ、秀逸。

狂歌の贈答(応酬)のおもしろさ

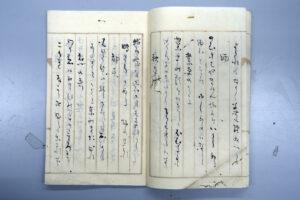

木のほりの高きこと葉に…/飯盛 → さるものと君の仰せに…/春足

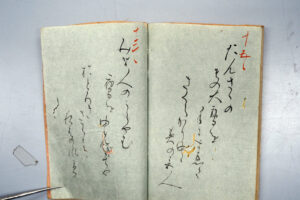

またのとし春ふたゝひ書清めて上書に猿か人

まねとかひしる??いさゝかしりかきをも加へてかの翁

のもとにつかハしけるに翁もうた文ともにいミしう

ほめ給ひておくに

木のほりの 高きこと葉に さるもゝの

四国にありと われさへそしる

とそかきつけておこされける是なん此翁の門にいり

たるはしめにハありけるさて此うたのかへしハかくなん

いひつかハしける

さるものと 君の仰せに いとゝわか

つらも真赤に なりてはつかし

是よりハひたふるにかりのいきかひたえすして時々よ

める???をも見せなとしてかの狂歌萬代集作者

部類なといへる集にもあまた加ハることゝハなりたる

出典:六々園漫録一

【語注】

*またのとし 文化七年

*しりかき あとがき 跋文。

*さるもの なかなかの人物。あなどれない人。重んじる価値のある人。「猿」を掛ける。

*かりのいきかひ 「雁の行交ひ」の意味。手紙のやりとり。漢の蘇武の故事による。

*狂歌萬代集 飯盛撰の狂歌集『狂歌萬代集』(文化9年刊)。春足は入門二年目にして二十四首入集している。

*作者部類 飯盛撰の狂歌集『狂歌作者部類』(文化8年刊)。春足は絵入りで紹介されている。

【「木のほりの」の歌意】(あなたの狂歌集(五十首詠)を読んで)「木登り(猿)」が詠んだ歌の高いこと(風流なこと)に感じ入り、四国には狂歌に優れた人がいるいると私のような者まで気がついたことです。

【「さるものと」の歌意】「優れた人がいる」との先生のお言葉に、私は(猿のように)面もまっ赤になり恥じ入っております。

【鑑賞】この狂歌贈答のいきさつは『六々園漫録』に書かれているとおりである。飯盛の贈歌は、春足が初めて送ってきた「狂歌五十首詠」の表に「猿か人まね」(猿の人真似)と卑下して書いたのを受けて「猿」と「然る」とを掛け、春足の力量を「然る者」とほめたたえたのである。これに対し、春足は「私は(猿のように)面もまっ赤になり恥じ入っております。」と答えている。まさに「あ」「うん」の呼吸である。両者とも心から満足を覚えたことだろう。

ことのはのみちにくらけの…/春足 → はかりなき詞の海の…/六樹園

ことのはの みちにくらけの おのか身は

海老の眼を からむとそおもふ

春足

はかりなき 詞の海の ふかけれは

海老さこいかて 手のとゝくへき

六樹園

【語注】

*ことのはのみち 言葉の道 広い意味では「文学」の道。ここでは和歌の道、特に狂歌の道をさす。

*くらけの 「海月」の「くら」に「暗い」の「くら」を掛ける。

*海老の眼 「海老の目は、複眼と呼ばれる、多くの小さなレンズが集まった構造を持っています。また、眼柄(がんぺい)と呼ばれる、細長い柄状の突起の先に目が付いているのが特徴です。この眼柄は自由に動かすことができるので、広範囲を見渡すことができます。(googleで検索)」 こういう構造上の特徴から物事を広範囲に見渡すことができる高い見識をもった眼の意味を持たせたものと考えられる。

*はかりなき 測ることができない。奥が深い。

*深けれは 深いので。

*さこ 雑魚。

【「ことのはの」の歌意】言葉の道(文学)に暗い私のような初心者は海老の眼のように高い見識をお持ちの先生のご指導を仰ぎたいと思います。

【「はかりなき」の歌意】底知れない言葉の海は非常に奥が深いので、わたしのような海老・雑魚の類いがどうして手が届くでしょうか。(とても無理です)

【鑑賞】この贈答は『狂歌続万代集((13))』に応募した春足の原稿に飯盛が点掛け(採点)添削、評をつけて返したものの末尾に書かれたものである(手鑑1-8-2)。この贈答でも春足が「海月」「海老」(ともに海に縁のあるもの)を用い自分の未熟ぶりを説き、先生のよきご指導を仰ぎたいと謙遜したのに対して、飯盛は同じく海の縁語「深(い)」「海老」「雑魚」を用い、自分の至らなさを謙遜して切り返している。

コメント