遠藤 久しぶりの六々漫談ですね。

抜六 そうですね。前回は吉原展の話だったので1年2か月ぶりということになりますね。今日も吉原の土産話がいっぱいありますよ。

遠藤 えぇ!また行ったんですか。先生はよほど吉原がお好きとみえますね。

抜六 はい、何を隠そう。こう見えてもしばしば吉原通いをしています。ただし誤解のないように申しておきますが「売春禁止法」が施行された昭和33年はまだ十四歳でしたので、その方面は無関係です。今回の江戸下向は個人的な用事にかこつけて遠藤家文書に関する江戸文学散歩をいろいろ楽しんできました。

遠藤 暑かったと思いますが、お話を聞くのが楽しみです。

注:本記事に掲載の画像は、一部を切り取っての表示になっているものが多いです。クリックして別画面で画像を開くと、画像の全部が表示されますので、気になった画像はクリックしてご確認ください。

羽田空港に到着

抜六 まず羽田空港から京浜急行成田行きに乗ります。この路線は最近開通したようで都営地下鉄浅草線・京成電鉄経由で成田空港まで行くことができます。

遠藤 とても便利になりましたね。

抜六 私も今回初めて利用したのですが、品川・新橋・東銀座・日本橋・浅草・押上方面には乗換なしで行くことができるので非常に便利です。まず1日目の宿は、この路線の泉岳寺に取ったので、そこに荷物を預けます。こういう猛暑の中ではなるべく歩く距離を少なくし、歩くにしても荷物を軽くしておいたほうがいいからですね。

遠藤 ふむふむ、うまいやり方ですね。

歌舞伎座でチケット確保ならず

抜六 まず一番目の目的は江戸歌舞伎のチケットを手にいれることです。歌舞伎座は東銀座駅の真上にありますから、この路線は助かります。ところが早くも大失敗をしました。

遠藤 えっ、どうしたんです?

抜六 歌舞伎座は六月の尾上菊五郎襲名披露にあわせて魅力的な演し物・役者を揃えていて、私は夜の部「暫」を見るつもりだったのです。なにしろ現團十郎はじいさま譲りの適役ですからね。

ちなみに、一幕見(一幕だけを観覧すること)は前日に指定席(Webのみ)、当日に自由席を売り出すシステムになっています。そこで、前日の売り出し開始と同時にWebを開きましたが売り切れ。しかたなく当日並ぶのを覚悟で歌舞伎座にかけつけたのです。ところがなんと当日自由席券も売り切れ。それで最終の「浜芝革財布」を買うしかありませんでした。

学生のころ十一代目團十郎、幸四郎、松緑三兄弟が日替わりで勧進帳の弁慶を演じた時、一幕見が満員になったことがありますが、今回はその時に匹敵する人気だったようです。

遠藤 それは残念でしたね。「暫」は遠藤家文書に七代目團十郎の役者絵(錦絵)がありますが、当時も今も大人気なんですね。

八丁堀の遠藤家江戸店付近を歩く

抜六 さて「浜芝」まで時間があったので、日本橋周辺を歩きました。また浅草線に乗って宝町下車。八丁堀まで歩きます。

遠藤 八丁堀は遠藤家の江戸店があったところですね。

抜六 そうです。遠藤家文書「文化元年子年藍玉屋名前帳」に「本八丁堀三丁目安兵衛店阿波屋吉右衛門」と書かれていたので、実際にどのあたりなのかを見てみようと思って行ってみました。

遠藤 でも、今と当時では住所表記も異なっていると思いますが、どうやって見当をつけたんですか?

抜六 遠藤さんならどうやって見当をつけます?

遠藤 そうですねぇ。まず、文化文政の頃の江戸の地図がほしいですね。その地図の中から「本八丁堀三丁目」を見つけ出し、次にその近辺にある当時も今も変わらないもの、例えば川筋とか橋とか神社仏閣とかに目星をつけて、それを元に「本八丁堀三丁目」が今のどのあたりにあるのかを探してみますかね。

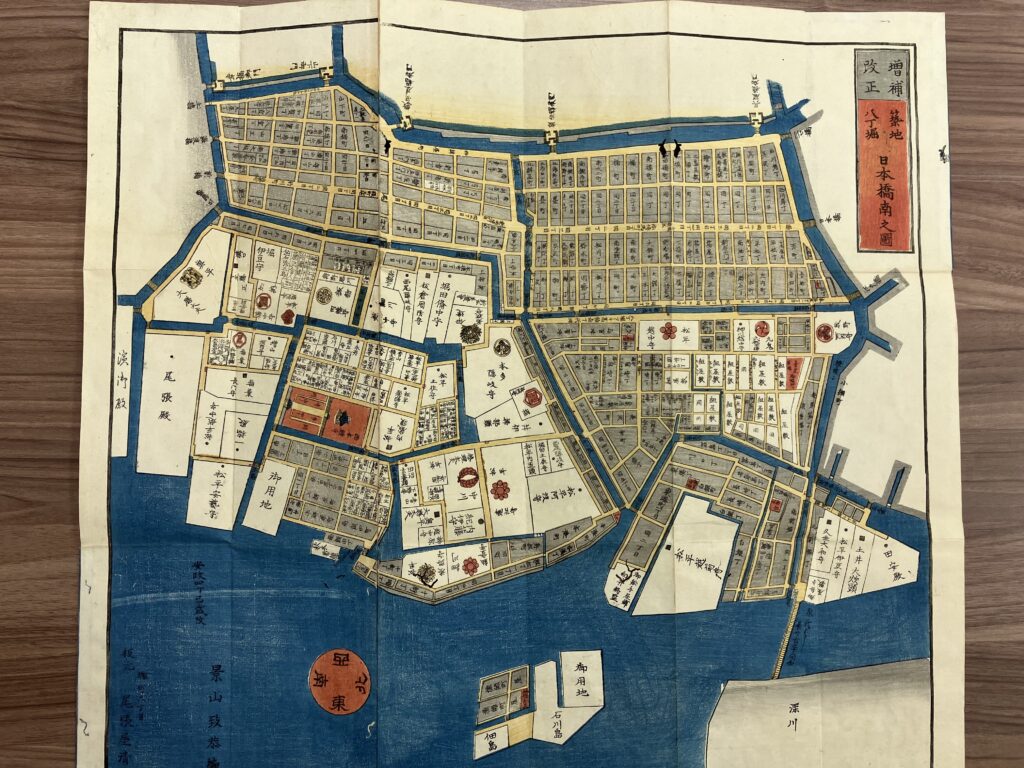

抜六 いい線行ってますね。その通りです。幸い徳島県立文書館に嘉永三年の「築地八丁堀日本橋南之図」という切り絵図がありました。この地図と今のgoogle地図を見比べてみます。そうすると「本八丁堀三丁目」というのは、大体今の「京華スクエア」があるあたりと考えていいでしょう。

遠藤 なるほど。切り絵図の本八丁堀に沿ってある堀割りが埋め立てられて、今の鍛冶橋通りになっているわけですね。今は陸地になっているけれど、当時は海運に至極便利なところだったでしょうね。

抜六 文政十二年の江戸大火の時、塗籠の中に入れてあった商品の藍玉が全部焼けたとありますから、藍玉は阿波からここまで海上輸送していたんでしょうね。(文政十二年の江戸大火についての詳細記事はこちら)

遠藤 今、NHKで放送中の大河ドラマ『べらぼう』では、日本橋に店を出すのがいかに大変かが繰り返し出てきます。遠藤家もよくこんなところに店を持てたもんだなぁと思います。

霊岸島の石川雅望宅付近を歩く

抜六 さて、次は霊岸島の六樹園先生(石川雅望・宿屋飯盛)のお宅を訪ねましょう。手がかりはいくつかあります。

まず一つ目は手鑑2-8-1雅望書簡にある「小子此節霊岸島の二階住居いなり橋と高橋とを一目に見わたし富士も見え候所也」という記述。二つ目は文書館E9-219清澄書簡中の「親とも書物ㇵ裏稲荷社へ少々入申候これㇵ石にてたゝきあけ申候社にて御座候故たすかり申半分ㇵ出しかね消失仕候」の記述。三つ目は粕谷弘紀著『石川雅望研究』P.321に引く「永久田家務本伝」に「其中に霊岸島湊町中村屋清三郎」とあるのによって湊町にあったことがわかります。もう一つは根拠となる資料を失念しましたが「川のそば」という言葉です。

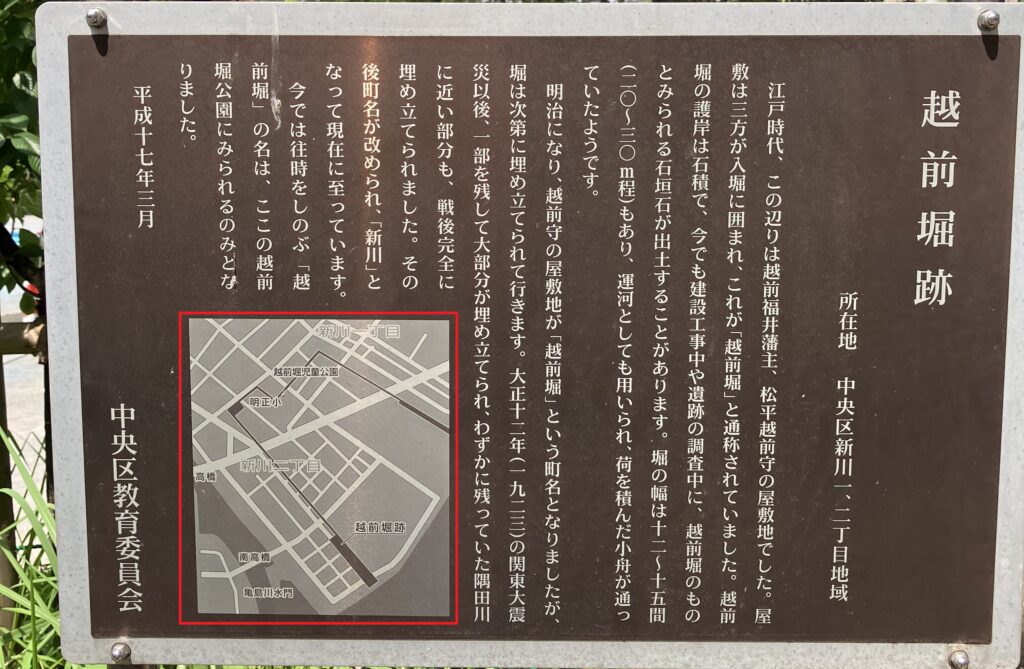

遠藤 さきほどの切り絵図を見ると、松平越前守屋敷の西南隅に東湊丁というのがあり、その中に薬師稲荷という社があります。どうもこのあたりのようですね。

抜六 京華園スクエア前の鍛冶橋通りを霊岸島の方に進むと、大きな堀割りに高橋という立派な橋がかかっています。切り絵図でいえば本八丁堀三丁目前の堀割りが亀島川に合流するところに高橋という橋と、その隣にもう一つ橋があり、そこに稲荷がありますから、この高橋の隣の橋が雅望書簡にあった「いなり橋」でしょう。

遠藤 この二つの橋が見えるところですね。

抜六 松平越前守屋敷跡に「越前堀児童公園」という公園があるので、まずはそこへ行きました。この公園に掲示板があって、それによると越前屋敷の西南隅はすこし出っ張っていて、そこに現在の明正小学校が建てられたそうです。清澄書簡に出てきた薬師稲荷は堀を挟んでその前にありますから、そこから亀島川までの間に雅望宅があったと思われます。

遠藤 ご推察、お見事です。

抜六 現地に立ってみた光景を写真に撮っておきました。右奥の黄色い建物が明正小学校、したがって左手黒い建物の一角に稲荷、手前あたりに雅望宅があったと考えていいでしょうね。

遠藤 それにしても遠藤家の江戸店と雅望宅は目と鼻の先だったということがわかりました。これは偶然でしょうか?

抜六 偶然でしょうね。雅望書簡には春足が送ってきた原稿を添削し、八丁堀の阿波屋へ返したという記述がよく出てきますが、この距離なら簡単だったでしょうね。

日本橋の耕書堂付近を歩く

抜六 江戸散策、最後は日本橋にあった耕書堂のあたりを見ておきましょう。亀島川の角にある亀島橋を渡り、八重洲通りを北に進んで銀座通りに出て、日本橋を渡ります。

遠藤 日本の道路原標があるところですね。日本の道路はここから始まる。

抜六 蔦屋重三郎の日本橋店があったのは大伝馬町十三番地です。日本橋三越からは結構歩きます。この写真の場所が耕書堂のあったあたりですね。今は東横イン日本橋馬喰町になっています。

遠藤 へぇ、今の銀座通りは新橋から銀座四丁目あたりがにぎやかですが、そこからは少し外れた場所なんですね。

抜六 江戸時代、このあたりは日光街道・奥州街道の起点にあたり、にぎやかだったんですね。この道をまっすぐ北に進むと浅草の観音を経由して、北千住につながっていきます。ちなみに、雅望の実家である宿屋があったのも、このあたりですね。

遠藤 なるほど、そのあたりは歩いてみないと分からないことですね。

抜六 そうですね。今日の文学散歩はこのくらいにして歌舞伎座に戻りましょう。

歌舞伎座の一幕見で歌舞伎鑑賞

抜六 今回は一幕見なので、歌舞伎座の4階に向かいます。ちなみに今回、一幕見で観ることにしたのは、一つは江戸下向のスケジュールを決めるのが遅かったからなんですが、もう一つは学生時代にお世話になった一幕見が新しい歌舞伎座になって、どう変わったのかを見たかったからなんです。

遠藤 そんなにここには通っていたんですか。

抜六 はい。当時はお金がなかったのと、ほとんど毎月のように演目が変わるたびに行っていたので、安い席でないともたなかったからですね。そのころの一幕見は学生さんを大事にしてくれました。なにしろ学割で一幕150円くらいから観ることができましたからね。今の十分の一です。

そして、これが4階一幕見席から見た舞台です。仮名手本忠臣蔵五段目に出てくる村人の台詞に「高い山から谷底見れば瓜や茄子の花盛り ではのうておまえさまのじっさまが死んでいたわいのう。」というのがありますが、まさに高い山から谷底を見た感じですね。おかげで花道の七三はかろうじて見えるものの役者の月代(さかやき)ばかり見なくてはなりません。

遠藤 「市川團十郎はみがき広告文」の六々漫談で取り上げましたが、こういう席にはいわゆる「通」が通っている場合もあるんでしょうね。

抜六 その通り。「大向こうをうならせる」という言葉がありますが、大体声がけも三階からかかる方が多いようです。さて、歌舞伎の話は「暫」を観ることができなかったので一幕見の紹介で終わりにしましょう

新宿の浄栄寺付近を歩く

抜六 次の日は牛込柳町にある浄栄寺から始めました。

遠藤 この寺は誰と関係あるのでしょう。

抜六 天明狂歌の仕掛け人と言えば?

遠藤 大田南畝(四方赤良・蜀山人)ですね。

抜六 正解!遠藤さんは5月25日に放映されたNHKの大河ドラマ『べらぼう』を御覧になりましたか。

遠藤 はい、大田南畝(べらぼう内では四方赤良)が書いた黄表紙の評判記『菊寿草』で耕書堂が高く評価されていることを知った蔦重がお礼のために大田南畝の家を訪ねていく回ですよね。

抜六 そうです。その回の番組最後におまけでついている「紀行」で、この浄栄寺が登場しました。大田南畝は仕官の始め頃、この寺の近く中御徒丁(現新宿区中町)にあった「御徒組屋敷」に住んでいたそうです。その関係で、この浄栄寺で、しばしば狂歌仲間と会合を持っていたということなんです。

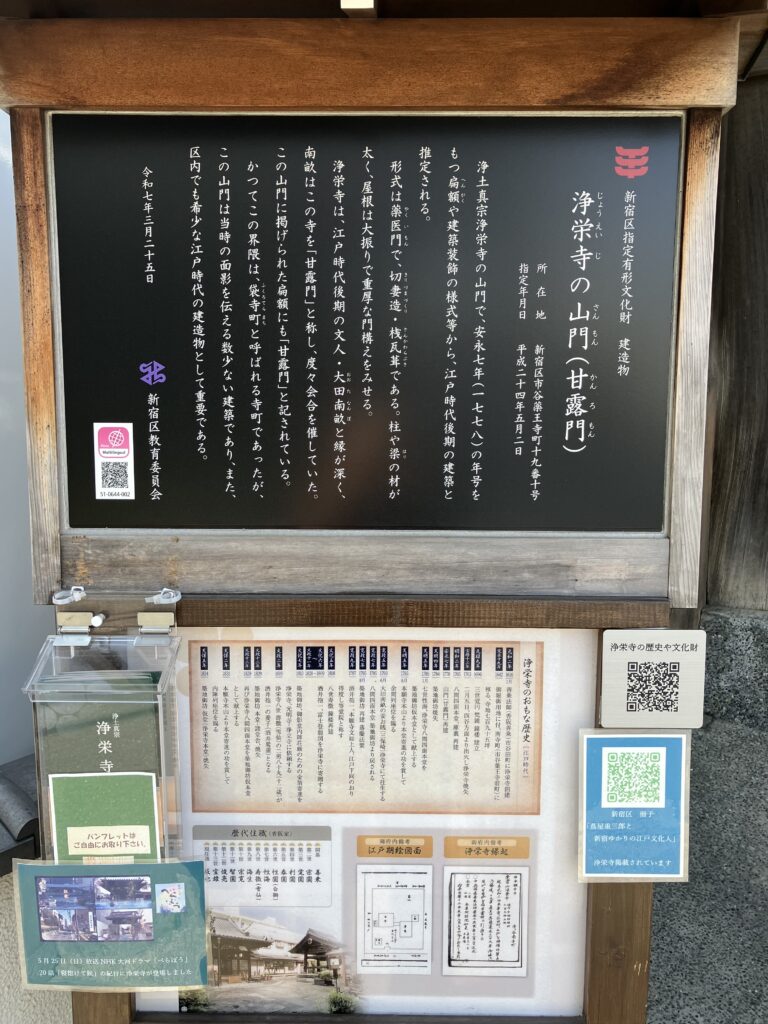

まず浄栄寺の山門横にある新宿区教育委員会が建てた案内板を観てみましょう。これによると、この山門は江戸後期の建築で『浄栄寺は江戸後期の文人・大田南畝と縁が深く、南畝はこの寺を「甘露門」と称し、度々会合を催していた。この山門に掲げられた扁額にも「甘露門」と記されている』とあります。

遠藤 会合とは狂歌会のことなんでしょうね。さきほどの『菊寿草』の刊行年は天明元年(1781年)…。ということは、天明時代に狂歌が流行るようになる、その火付け役たちが会合をしていたのが、この浄栄寺ということですか。

抜六 そうですね。粕谷氏の研究によると天明の狂歌ブームは、天明三年正月に唐衣橘洲編「狂歌若菜集」、四方赤良編「万歳狂歌集」が相次いで出されたことがきっかけだそうです。そのため、この浄栄寺は天明狂歌ブーム発祥の地といえるかもしれないですね。

遠藤 しかし、新宿にもこういう古い建物が残っているんですね。

抜六 ここから近い早稲田南町七番地には漱石山房(漱石晩年の住居。今は新宿区立漱石山房記念館になっている)があったのですよ。漱石も散歩がてら、この寺を訪れていたかも知れませんね。

千葉市美術館の蔦屋重三郎展覧会

抜六 さて、浄栄寺から千葉に向かいます。目的は千葉市美術館で5月30日から7月21日まで開かれている「江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」という長ったらしい名前の展覧会です。秋葉原からでも千葉までは近いようで結構遠いですね。(各駅停車で二十駅)千葉駅で降りて歩こうと思ったらgoogleナビでは徒歩18分。炎天下で危ないと思ったので珍しくタクシーに乗りました。

去年3月の「大吉原展」でも感じたのですが、この美術館は浮世絵の収集が充実してますね。今回の展示は全部で159点。このうち個人蔵は6点。それ以外は全部この美術館の所蔵です。非常に残念だったのは去年のような図録がなかったことです。目録はもらってきましたけどね。

プロローグ「浮世絵をえがいた絵」のはじまり

第1章 蔦屋重三郎という人物

第2章 蔦屋を育んだ吉原と遊女のイメージ

第3章 吉原の本屋から「版元蔦屋」へ 安永から天明期の浮世絵

第4章 蔦屋の偉業 歌麿、写楽、長喜のプロデュース

第5章 蔦屋が活躍した時代 浮世絵の豊穣期

エピローグ 蔦屋の没後、”Ukiyo-e”への変貌

遠藤 いやぁ、盛りだくさんですね。

抜六 作家も京伝、師宣、政信、春信、清長、一笑、英泉、北斎、春章、栄之、歌麿、俊満、国貞、写楽、豊国、広重、抱一、と著名な画家の作品はたいてい揃っていましたね。

遠藤 何か印象的なものはありましたか。

抜六 めずらしいものがありました。石川豊信の『団扇を持つ美人』。

遠藤 石川豊信?初めて聞く名前ですね。

抜六 石川豊信は石川雅望の父親です。私も初めて見ました。特に抜きん出ているとは思えませんでしたが、当時は有名な画家だったようです。また去年の大吉原展でも思いましたが、狂歌と浮世絵は非常に相性がいい。ここでも狂歌師が四方赤良・宿屋飯盛を始め、大勢登場していました。中でも飯盛撰・歌麿画の『画本虫撰(がほんむしえらみ)』には感心しました。歌麿という人は非常に緻密な写生画を描くことができる人ですね。他の作品でもそうです。

遠藤 へぇ、私も実物を見てみたいものです。いいものを見られましたね。

浅草から吉原までのルート

抜六 次のコースは浅草・吉原コースです。

遠藤 いよいよ吉原ですか。

抜六 今日は浅草雷門から始めます。

遠藤 ひえぇ、朝からすごい人混みですね。

抜六 ここは通り抜けて吾妻橋の方へ進みます。遠藤さん、昔の人は浅草から吉原にはどういうコースで行ったと思いますか?

遠藤 えーと、浅草からそのまま北に進む道ではないのでしょうか? つくばエクスプレス浅草駅の上を通っている国際通りを北に進むのが近いと思いますが…。

抜六 もちろん、どのコースを通ってもいいわけですが、実は昔の吉原は四方を塀と堀に囲まれていて入り口が一つしかなかったのです。北東の方角に開いた吉原大門です。そこへ行くにはよく知られたコースが二つあります。一つは陸路で馬道を通り日本堤に出るコースです。もう一つは柳橋あたりから猪牙船に乗り、山谷堀で陸に上がって、日本堤の土手八丁を徒歩か駕籠で行くコースです。

ちなみに、遠藤さんは江戸唄の「深川」という曲を御存知ですか?

遠藤 いやあ、ちょっと知らないですね。

抜六 江戸唄ではよく知られた曲なんです。一番が深川を歌っているので「深川」と呼ぶのですが、二番はこうです。「駕籠で サッサ 行くのは吉原通い 下りる衣紋坂 アレワイサノサ いそいそと 大門口を眺むれば 深い馴染みの アレワイサノサ お楽しみ」。

遠藤 お客さんが吉原通いをしている状況を歌った唄なんですね。

隅田川・日本堤コースを歩く

抜六 話を戻して、今日は隅田川・日本堤コースを行きます。吾妻橋の袂から隅田公園に入ります。この公園は隅田川右岸を整備して作られた公園兼遊歩道で快適に歩けます。言問橋をくぐります。さて、ここでクイズです。「言問」とは「質問」という意味ですが、この名前は何に由来すると思いますか?

遠藤 言問? なんか聞いたことがある気がします。「いざ言問はん 都鳥」って歌があった気がしますが、この歌と関係ありますか?

抜六 正解です! 在原業平の『伊勢物語』東下りの段に出てくる「名にし負はば いざ言問はん 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」という歌に因んだ橋だそうです。向こうに見える青い橋が言問橋。手前右側引っ込んだところが山谷堀。船で来る人はこのあたりで船から上がりました。江戸時代、吉原に行く人はここから衣紋坂まで日本堤の土手を八丁、徒歩か駕籠で進んだそうです。

遠藤 八丁と言えば約900m。駕籠に乗るほどの距離ではないですね。

抜六 そうですね。今は遊歩道として整備された日本堤を歩いていきます。「猪牙」とか「にたり」というのは、写真のような底が浅い小型の船を言います。そういえば、ここには案内板もありました。

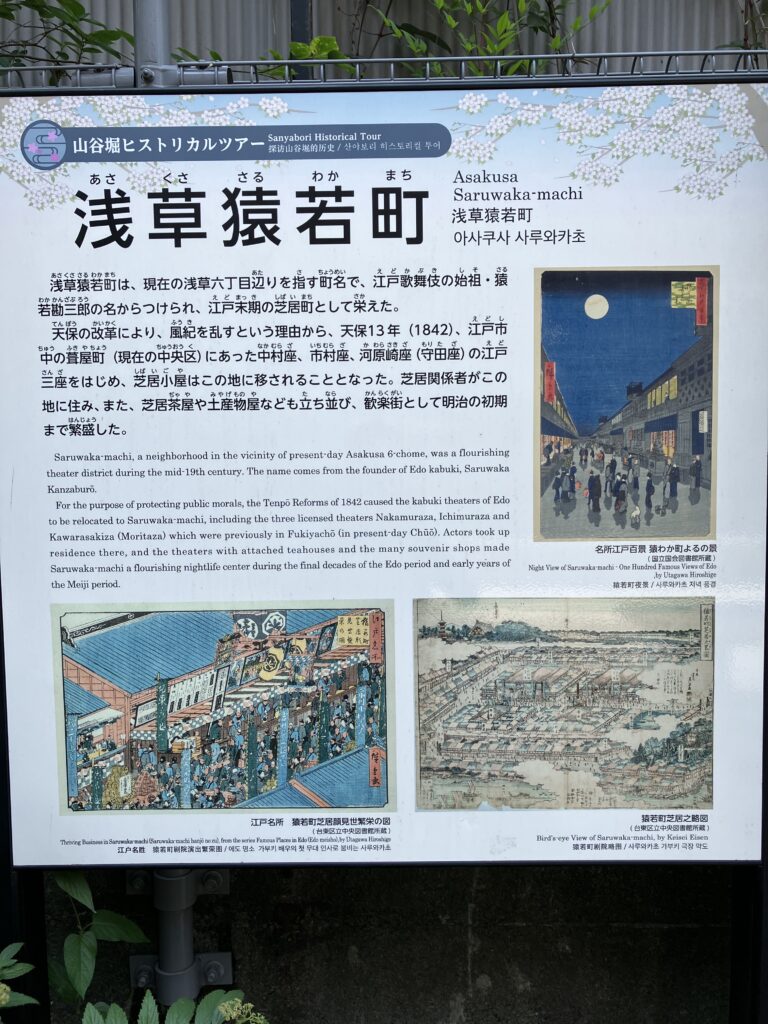

遠藤 案内板には「浅草猿若町」と書いてありますね。しかし、猿若って変わった町名ですね。源義経の牛若丸みたいな感じがします。

抜六 実は「猿若」というのは江戸歌舞伎の始祖・中村勘三郎にちなんだ名前なんです。

遠藤 へぇ、ということは、このあたりは歌舞伎と関係が深かったんですか?

抜六 そうです。このあたり(現浅草六丁目)は江戸末期、歌舞伎の中心地だったんです。

遠藤 今の歌舞伎座がある東銀座あたりじゃなかったんですね。

抜六 はい。詳しく言うと、最初は葺屋町(現・人形町あたり)に中村座・市村座・河原崎座(守田座)のいわゆる江戸三座をはじめとする芝居小屋があったのですが、天保の改革(1841-43)によって浅草に移されたのです。ちなみに、遠藤さんは「悪所通い」という言葉を知っていますか?

遠藤 聞いたことがありますね。良からぬ場所ってことなんでしょうが、今で言う歓楽街みたいなイメージですね。

抜六 江戸の二大悪所と言えば「遊郭」と「芝居」でした。そして、その二つとも浅草裏にあったんです。

遠藤 なるほど。そりゃ、今も浅草が庶民でにぎわうはずですね。

正法寺にある蔦屋重三郎のお墓を参拝

抜六 途中「正法寺」というお寺に蔦屋重三郎のお墓があるというので寄りました。真ん中の大きなビルが正法寺です。

遠藤 へぇ、お寺なのにビルとは…。なんとも風変わりな印象ですね。

抜六 今、台東区は「蔦重ブーム」に沸いています。こんな幟がいたるところに立っていました。

「蔦重の夢が息づく粋なまち」

抜六 そして、これが蔦重の墓です。

遠藤 ずいぶん立派な墓ですね。

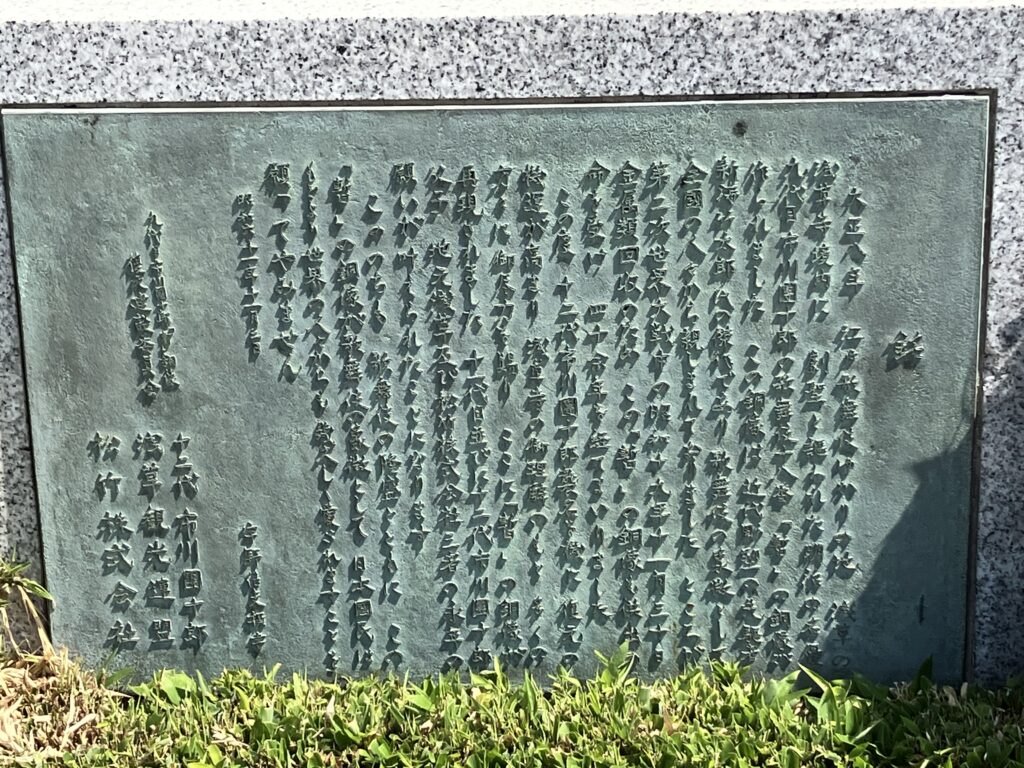

抜六 はい。元の墓は東京大空襲などで破壊されたのですが、諸々の記録に基づいて最近復元されたようです。右側の代々墓の上段左から三人目「幽玄院義山日盛信士 寛政九 五月六日」とあるのが蔦重の戒名ですね。左側の「喜多川柯理墓碣銘」は石川雅望が書いたもの。実母顕彰の碑文は大田南畝が書いたものです。本来、雅望の銘は蔦重本人の墓、南畝の文章は蔦屋家歴代墓に彫られていたそうですが、それらを一緒にしたようですね。

遠藤 プロデューサーという本来は縁の下の力持ちだった存在が、今回の大河ドラマによって脚光を浴びたわけですね。

抜六 確かに。江戸文学をやっている人の間では早くから注目されていましたが、今回のように一般の人にも知られるようになったのは大河ドラマのおかげですね。

五十間道の耕書堂に立ち寄り、吉原付近を歩く

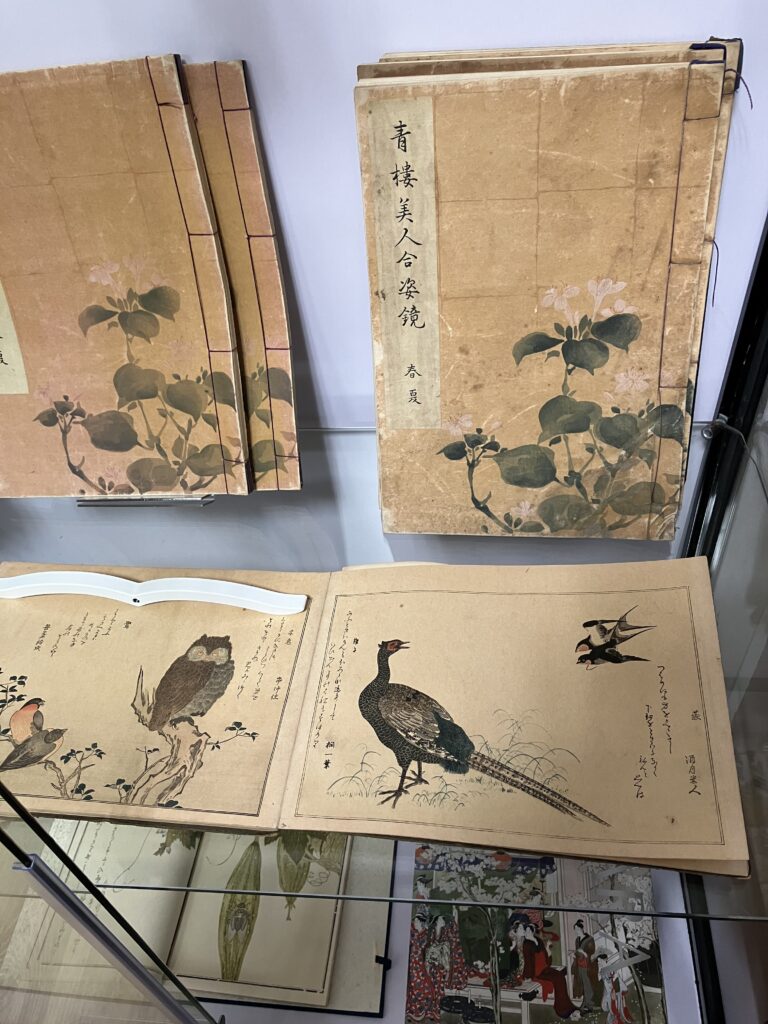

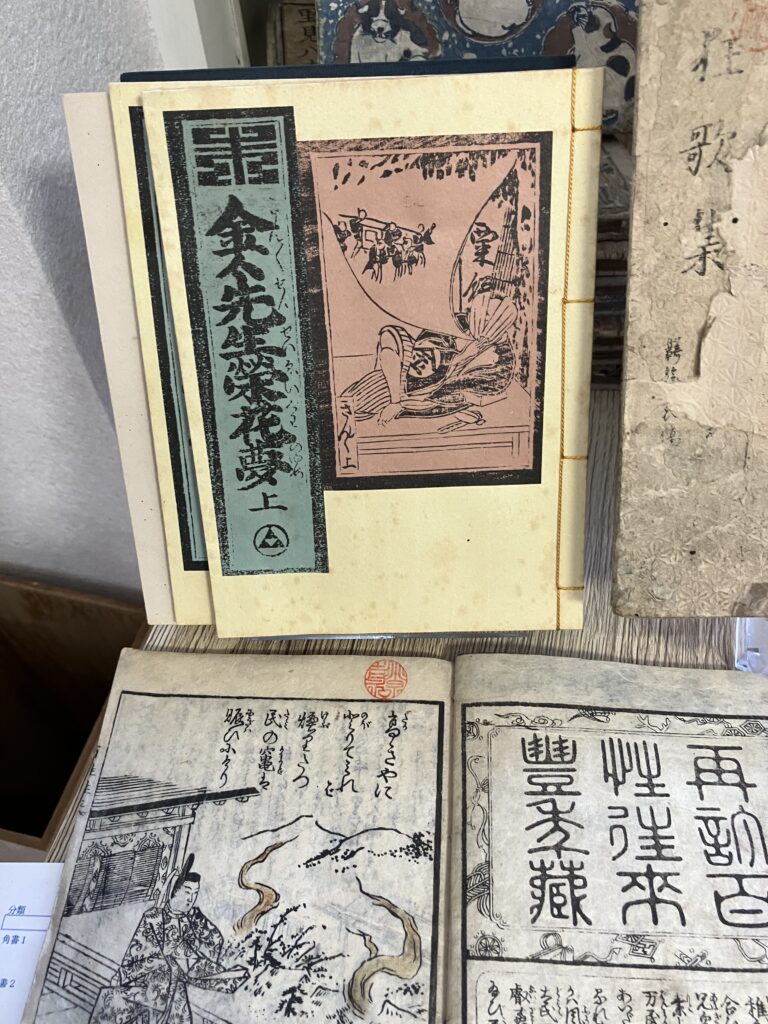

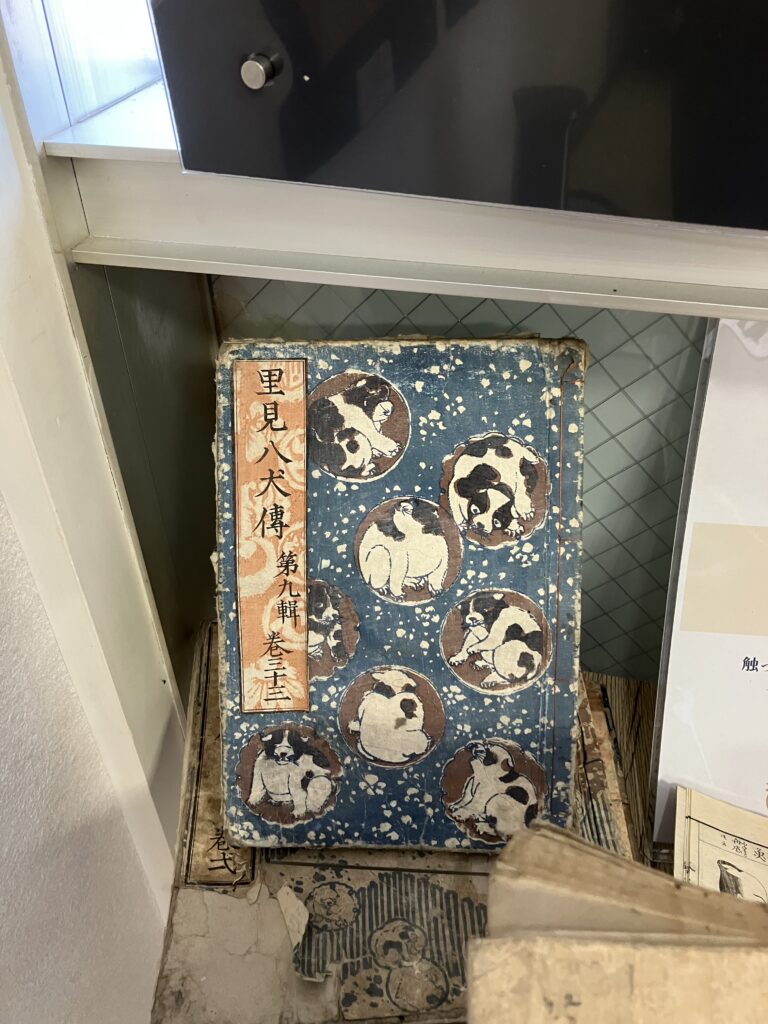

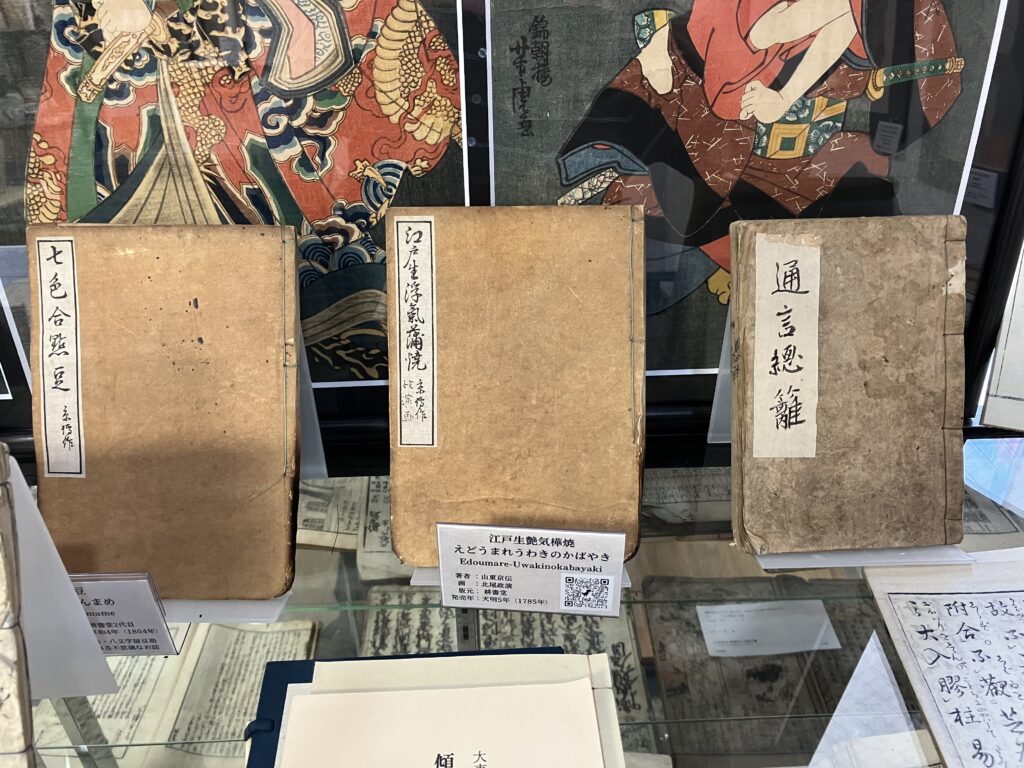

抜六 日本堤から下って五十間道に入ると、左手に蔦屋重三郎が開いた「耕書堂」があります。家を写すのを忘れていましたが、家の中はこの通りです。

遠藤 これは皆、本物ですか?

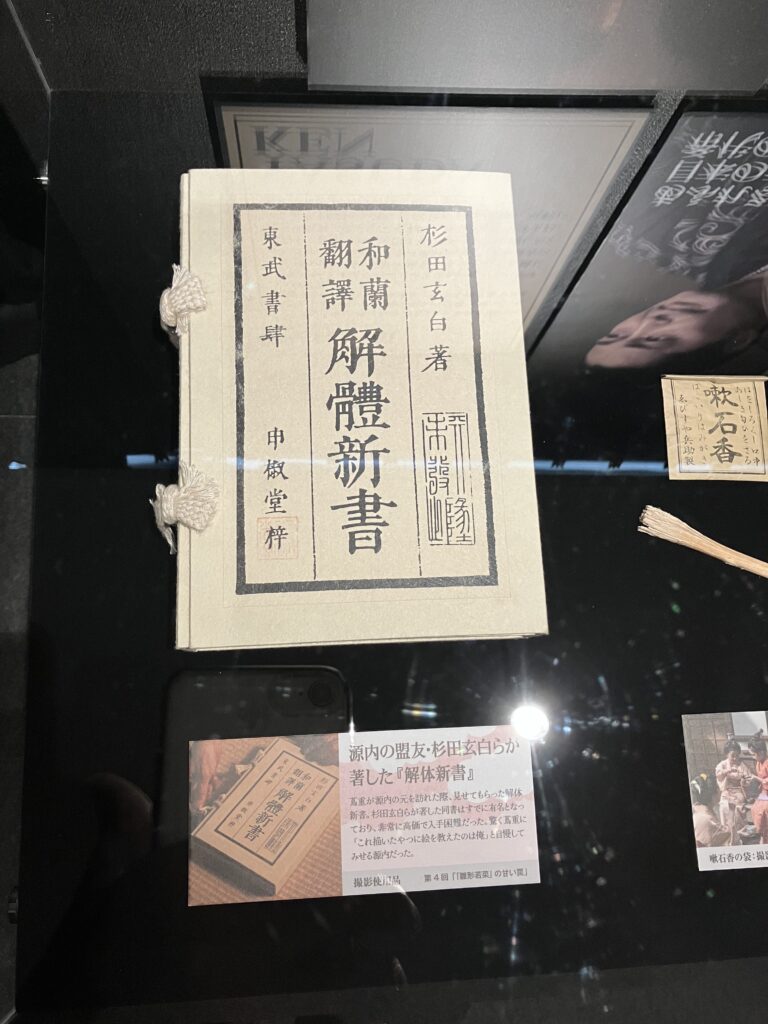

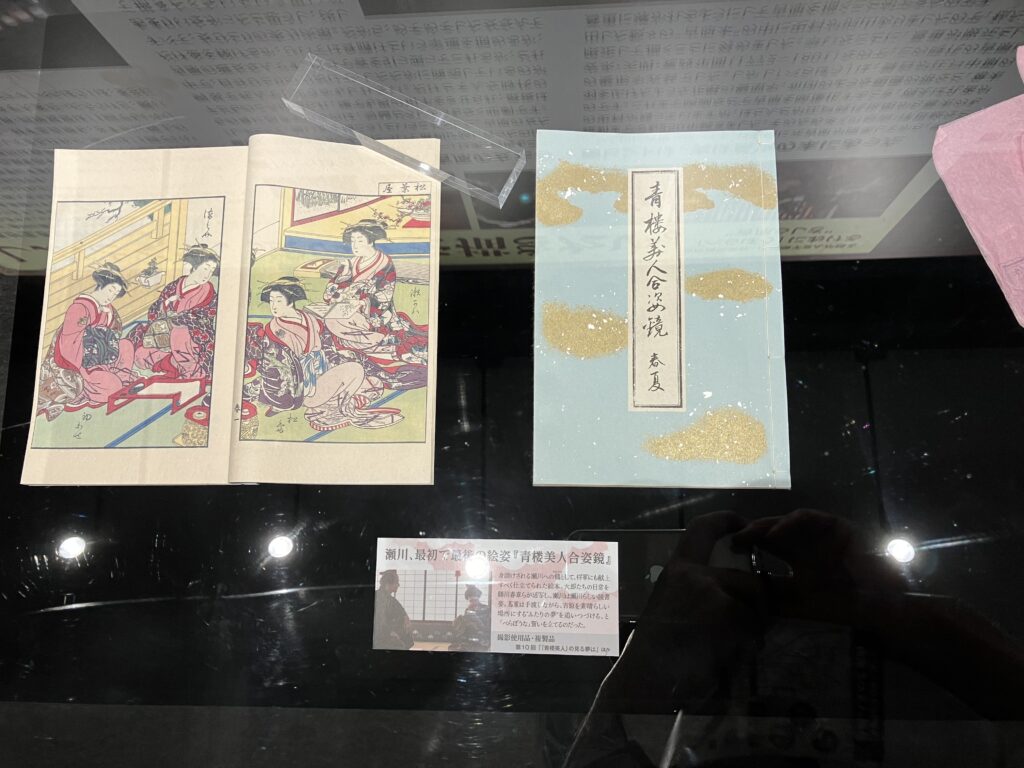

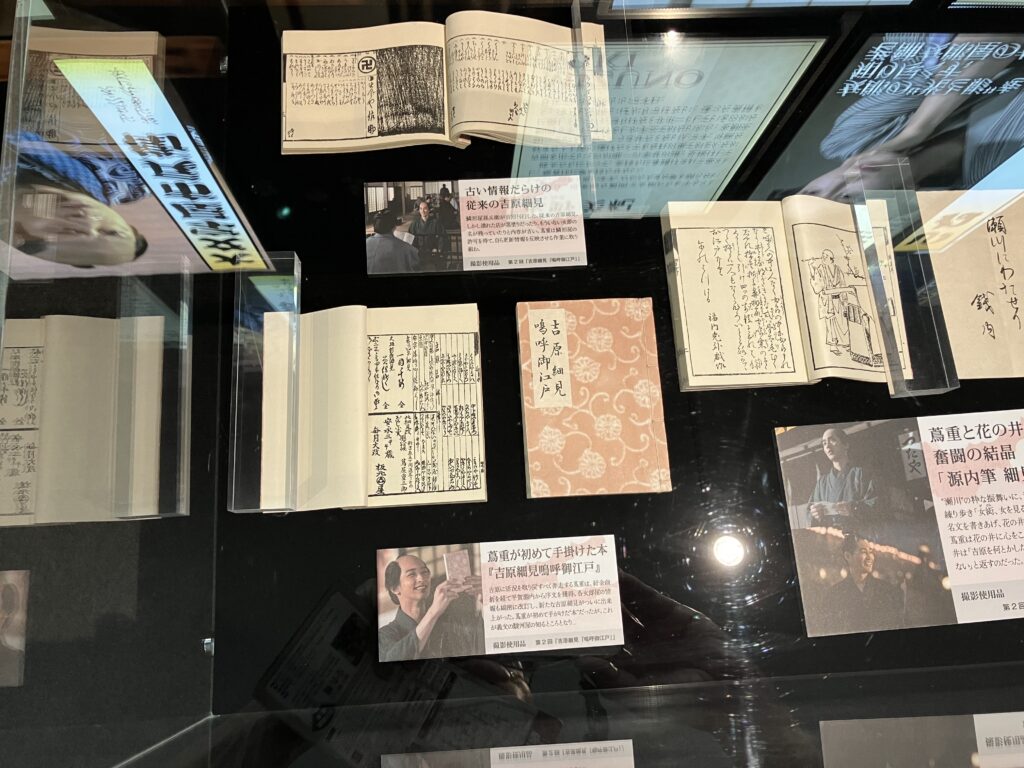

抜六 浮世絵は複製画のようですが、この「青楼美人合姿鏡」「画本虫撰」「金々先生栄花夢」「里見八犬伝」「通言総籬」「江戸生浮気蒲焼」などは本物のようですね。ここのご主人はよく勉強していました。

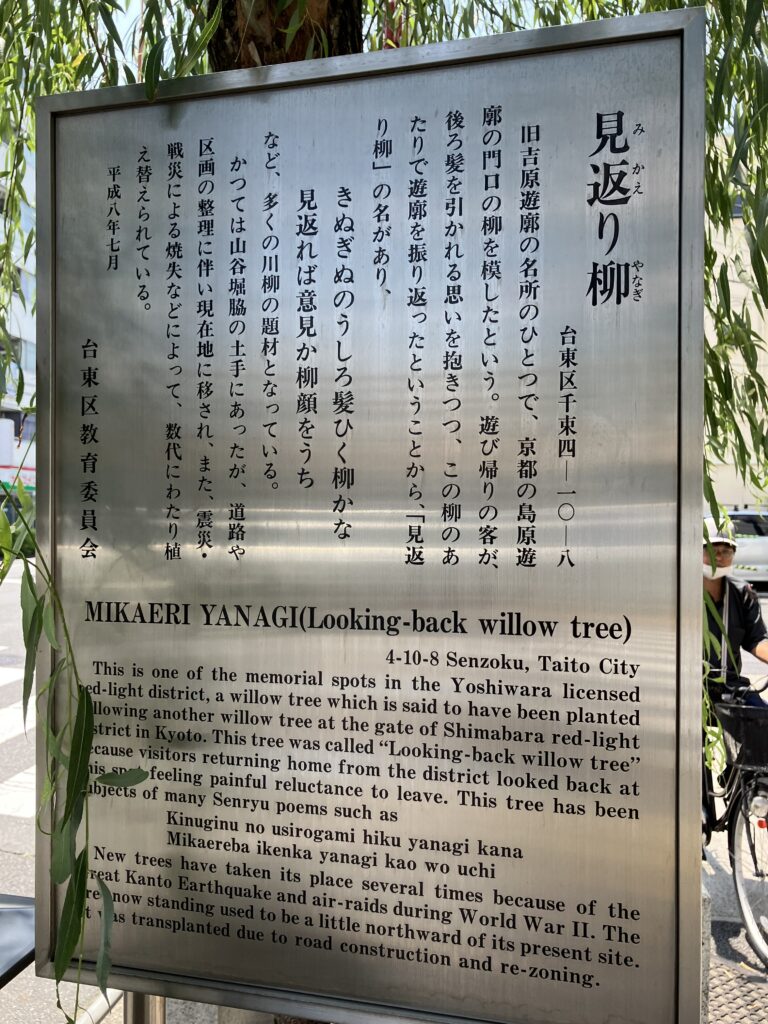

そして、これが吉原大門前にあった「見返り柳」です。この案内板がよくできていたので長くなりますが引用します。

旧吉原遊郭の名所のひとつで、京都の島原遊郭の門口の柳を模したという。遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊郭を振り返ったということから「見返り柳」の名があり

きぬぎぬの うしろ髪ひく 柳かな

見返れば 意見か柳 顔をうち

など、多くの川柳の題材となっている。かつては山谷堀脇の土手にあったが、道路や区画の整理に伴い現在地に移され、また、震災・戦災による焼失などによって、数代にわたり植え替えられている。平成八年 台東区教育委員会

遠藤 なるほど。

抜六 樋口一葉の『たけくらべ』の書き出しも「廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お歯ぐろ溝に灯火うつる三階の騒ぎも手に取る如く・・・・」と始まります。続いてこれが大門です。

遠藤 柱が立っているだけですか。

抜六 はい。したがって、これが仲之町ということになります。

遠藤 普通の通りと全然変わりませんね。

抜六 今は地名も「千束」という名前に変わっています。仲之町の真ん中あたりに「江戸新吉原耕書堂」がもう一軒ありました。これは『べらぼう』ブームに乗ってできた土産物屋のようです。続いて吉原神社。ここには郭の中にあった五つの稲荷と近くの吉原弁財天が明治14年に合祀されてできた神社だそうです。

遠藤 ということは、『べらぼう』のナレーションで出てくる「九郎助稲荷」もここに祀られているということですね。

抜六 そういうことになりますね。

吉原からの帰り、馬道を経由して浅草寺へ

抜六 吉原の帰りは馬道を帰ります。この地名標なつかしいですね。「花川戸」。歌舞伎十八番の『助六』は「花川戸の助六」で、江戸一番の色男で吉原でも大人気な人物なのです。実は、僕もこの「花川戸の助六」にあやかって「抜六」と名乗っているんです。

遠藤 へぇ、そうだったんですか。「花川戸の抜六」――先生が色男かどうかはちょっと言及を避けさせてもらいますが(笑)、もし先生が吉原に通っていたら、狂歌も詠めて、歌舞伎にも詳しい、その博識っぷりに大人気になったのは間違いないでしょうね。

抜六 さあ、どうでしょうか。話を戻して、浅草寺の二天門から入ります。本堂にお参りして裏にまわると…。

遠藤 あれ、これは「市川團十郎」とありますね。何代目の團十郎なんでしょうか?

抜六 劇聖と言われた九代目團十郎です。昭和六十一年十二代目市川團十郎・松竹などによって建てられたものです。すこし小ぶりですがよく出来ていますね。

さて、その隣にあるのが、とある記念碑です。左側は「山東京伝机塚の碑」、右側は「初代並木五瓶句碑」。

遠藤 山東京伝といえば、遠藤家文書の中にもありましたね。

『六々園漫録 一の巻』「山東京傳醒々老人又山東庵と号す」

自分(春足)は早くから江戸下向のたび必ず(京伝)を訪ね、長年の知り合いだったのであるが、(京伝は)今年文化十三年九月七日にお亡くなりになったという知らせが五老先生(雅望)からあった。それによると翁(京伝)没後、弟の山東京山が長年保存していた文机を浅草に埋め、翁自ら記した「文机の記」という文章を表に彫り、裏には大田南畝の文章を刻んだ。(原文はこちら)

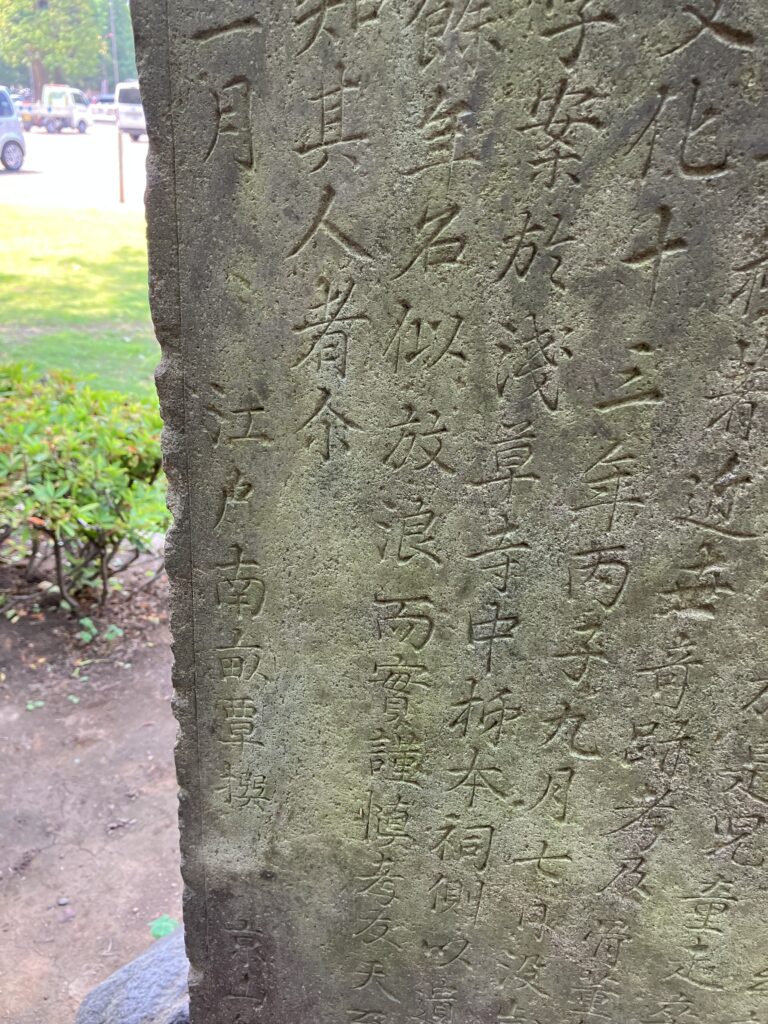

抜六 六々園漫録の記載内容は台東区教育委員会がこの碑の前に建てた案内板の内容と一致しています。春足はさらに京伝が書いた「文机の記」も記録しています。この碑の表はよく読めないので、ここに『六々園漫録』から再録しておきましょう。

明和六年といふとしの六月はかり齡九歳といふに師のかとにいりたちていろはもし習ひそめし時親のたまはりしふつくゑなむこのつくゑにハありけるをさればつくりさまもおろそかにてミやひたるかたハ露もなけれとはふらし捨すとしころのたのもし人にてかたはらをさらすひとり愛つゝありへし年は五十にちかく何くれとつくれる冊子百部をこえたり今はおのかこゝろたましひもほれほれしうまなこもかすミゆくにいつしかこれもたしろぎがちにうちゆかミなとしてもろおいに老しもらへるさまなるはあハれいかゝハせむ

耳もそこねあしもくしけてもろともに世にふる机なれも老たり

山東庵京伝

文化十四年丁丑春二月

抜六 いい文章です。取るにたりないぼろ机だけれども、五十年近く連れ添い、この机の上で数々の名作が生まれた。

遠藤 机を相棒のように称え、労っているわけですね。

抜六 さて、その右にあるのが「初代 並木五瓶句碑」。これも表は読めないので案内板によりますと「月花にたわみこころや雪の竹」と刻んであるそうです。

遠藤 どういう意味なんでしょうか?

抜六 「月花のためについ心までゆるんでしまいそうな雪を乗せた竹である」くらいの意味でしょうね。「たわむ」に「こころがたわむ=ゆるむ」と、竹が雪を乗せて「たわむ」とがかけられていますね。

遠藤 なるほど。うまいですね。この人の作品にはどんなものがあるのですか。

抜六 有名なのでは「絶景かな絶景かな」の「金門五山桐」。侠客ものの「播随院長兵衛」などがあります。そういえばこの長兵衛も花川戸の侠客ですよ。

べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館

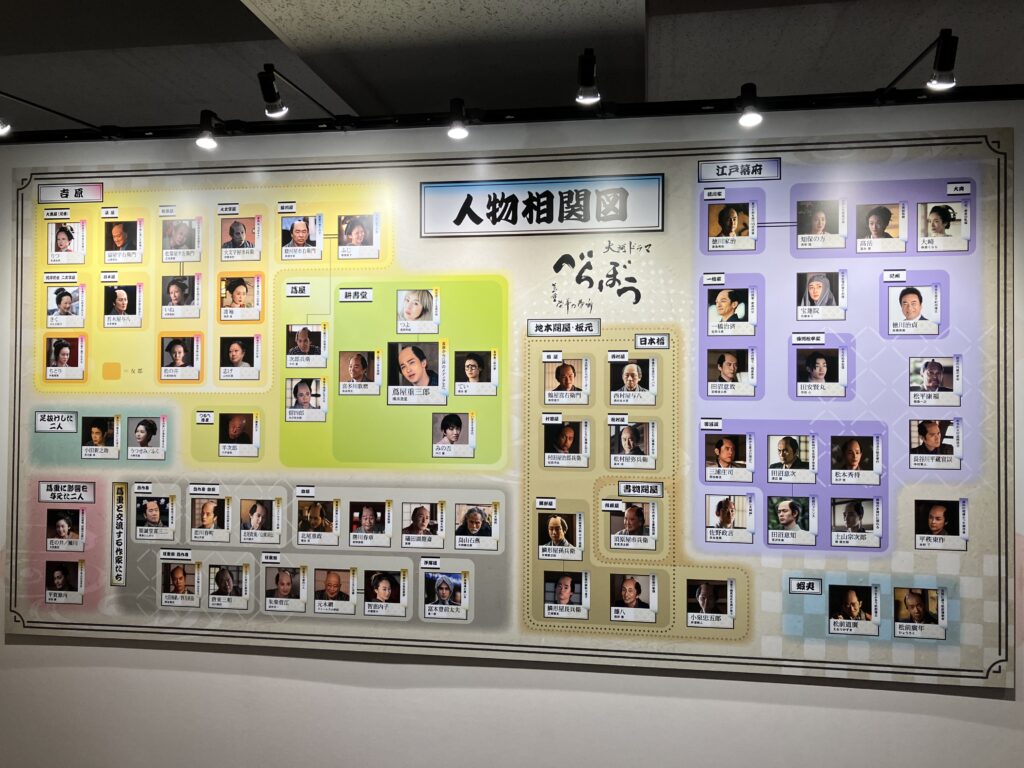

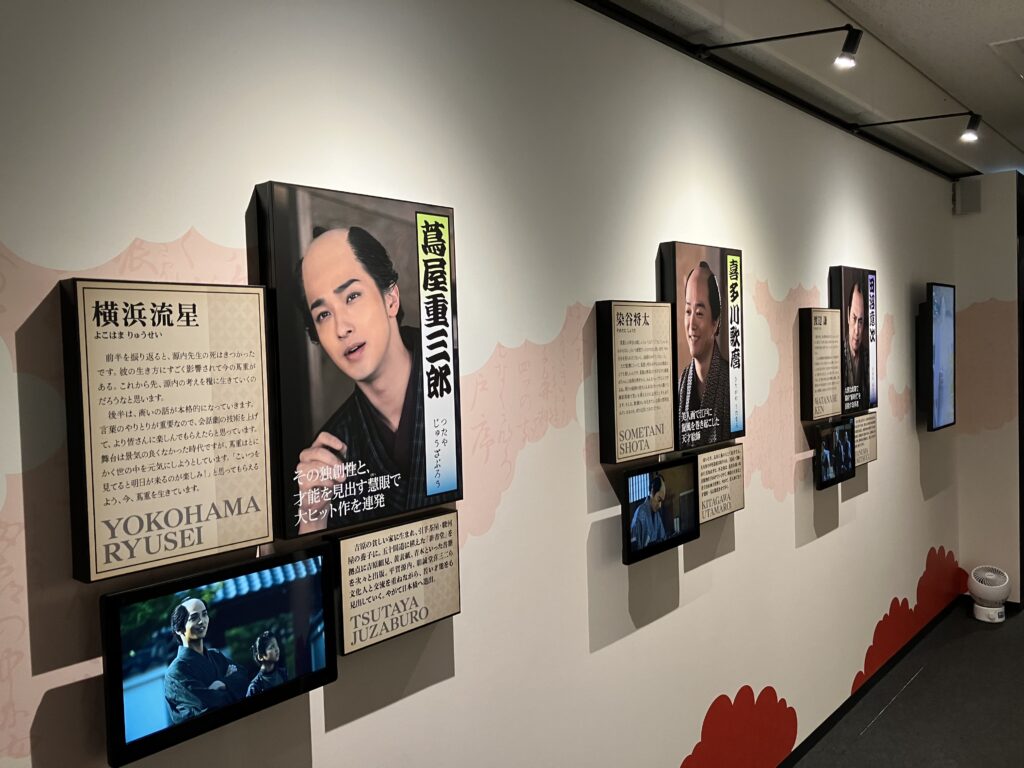

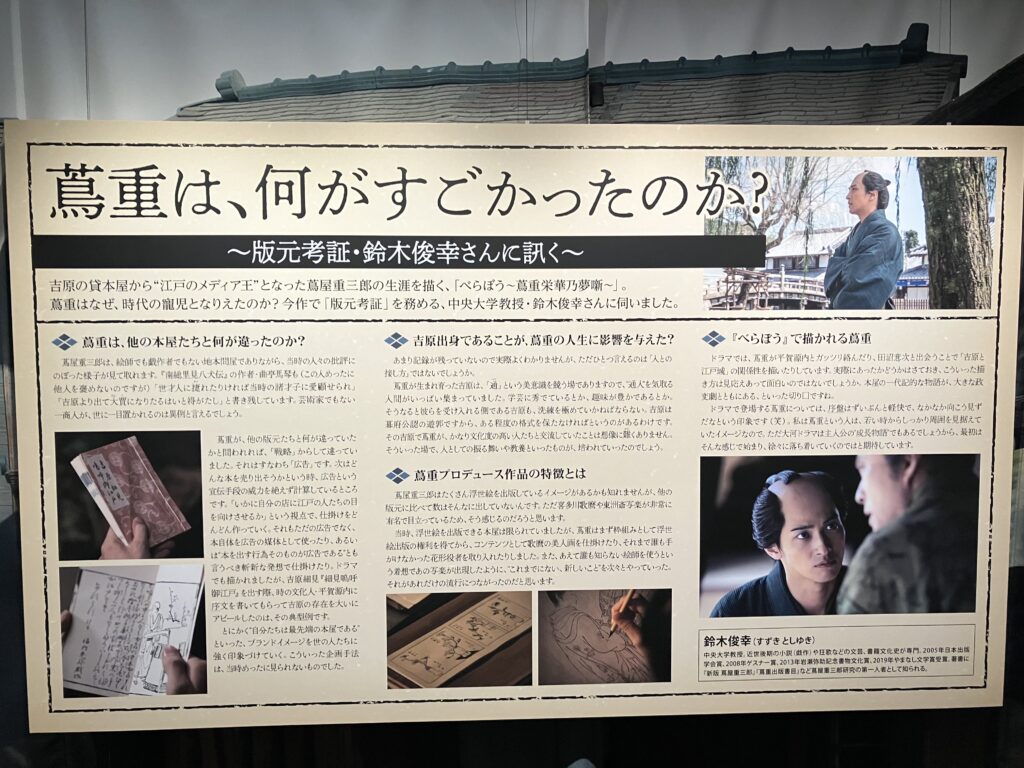

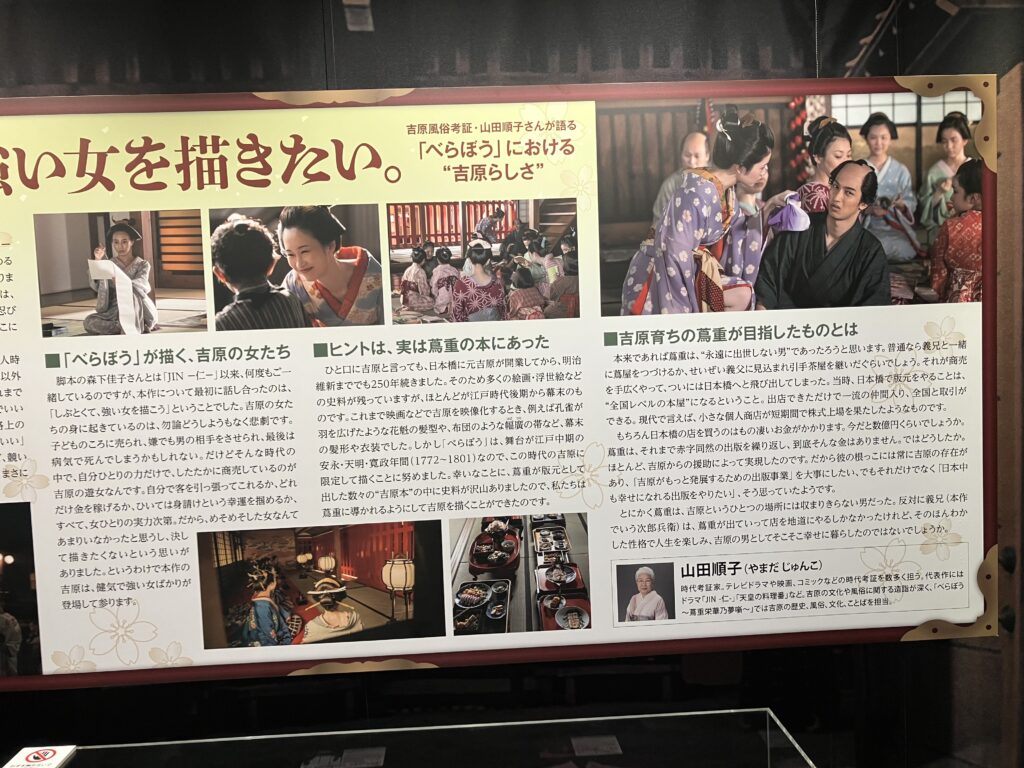

抜六 近くに大河ドラマ『べらぼう』をテーマにしたところがあったので寄っていきました。ここは、画像のみを紹介しておきます。

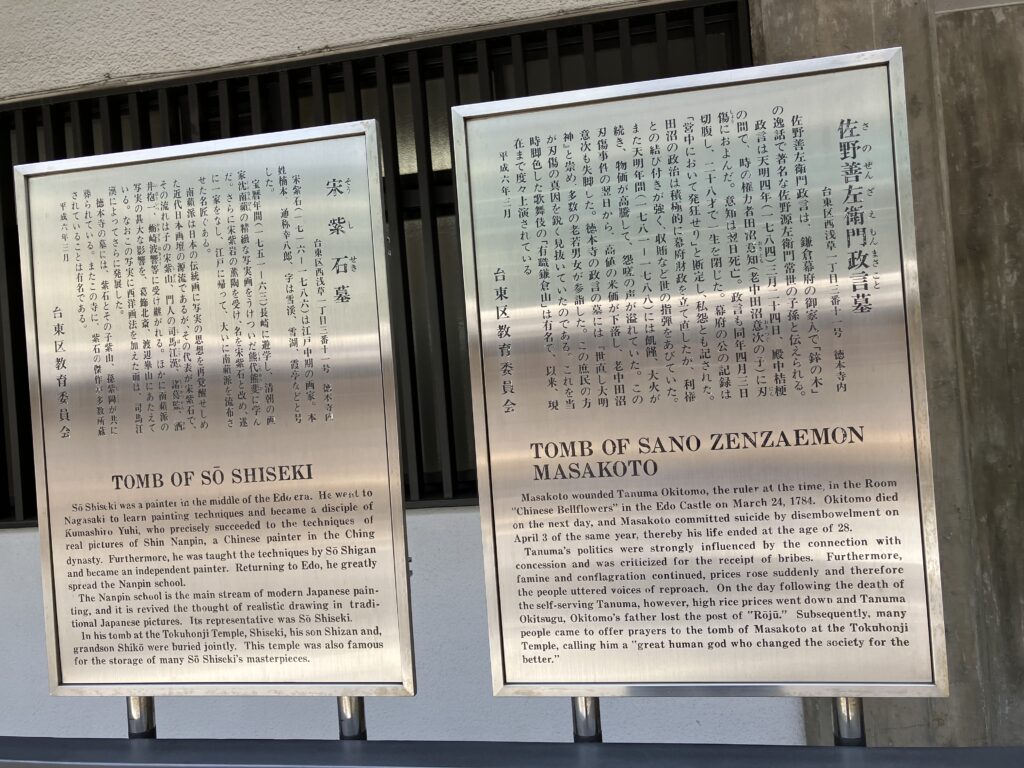

佐野政言の墓

抜六 最後に、近くにある佐野善左衛門政言の墓と葛飾北斎の墓、最後に石川雅望の墓を見て回りましょう。雷門から少し西南の方角、台東区西浅草一丁目の徳本寺という寺に佐野善左衛門政言の墓があります。

遠藤 田沼意次の息子・意知を斬りつけた人物ですね。

抜六 そうです。徳本寺の前にある台東区教育委員会の案内板を見ましょう。

政言は天明四年(一七八四)三月二十四日、殿中桔梗の間で、時の権力者田沼意知(老中田沼意次の子)に刃傷に及んだ。意知は翌日死亡。政言も同年四月三日切腹し、二十八歳で一生を閉じた。幕府の公の記録は「営中において発狂せり」と断定し、私怨とも記された。田沼の政治は積極的に幕府財政を立て直したが、私権との結びつきが強く、収賄など世の指弾をあびていた。また天明年間(一七八一~一七八八)には飢饉、大火が続き、物価が高騰して、怨嗟の声が溢れていた。この刃傷事件の翌日から高値の米価が下落し、老中田沼意次も失脚した。徳本寺の政言の墓には「世直し大明神」と崇め、多数の老若男女が参詣した。この庶民の方が刃傷の真因を見抜いていたのである。

遠藤 墓石は大分老化していますね。

抜六 台東区は江戸の大火でも震災でも戦災でも被害が大きかった所ですからね。おそらくこの墓石も火災に遭ったんでしょうね。

葛飾北斎の墓

抜六 続いて台東区元浅草四丁目の誓教寺という寺にある葛飾北斎の墓です。

遠藤 これは祠のような屋根付き小屋の中にあるんですね。

抜六 これもやはり戦災か震災の被害を受けていますね。正面の文字はかろうじて「画狂老人卍」と読めます。

遠藤 『富嶽三十六景』シリーズの「神奈川沖浪裏」は世界に知られている代表作ですよね。

抜六 日本人画家としては世界で一番名が知られている人で、フランスの印象派にも影響を与えたといいます。ジベルニー・シュール・オワーズのモネの旧居の居間には壁一面に北斎や歌麿の浮世絵が掛かっています。

遠藤 確かにあの奇抜な構図、当時の人はみんな度肝を抜かれたんでしょうね。

石川雅望の墓

抜六 さて、今回の文学散歩の〆は榧寺の石川雅望の墓です。

遠藤 先生は2回目ですね。

抜六 はい。前回は大学時代の友人と一緒に参詣しました。その友人も今は故人となり、今回の江戸下向はその友人の墓参も兼ねていたのです。さあ。榧寺に着きましたよ。地下鉄大江戸線蔵前駅A2という出口からすぐ近くです。

遠藤 石川雅望は遠藤家文書で最大のウエイトを占める人物ですね。

抜六 はい。雅望ほど春足に影響を与えた人物はいないでしょうね。雅望に入門する前から雅望が死んだ後まで、春足は心酔していたと思われます。石川雅望の墓は比較的大事にされて、このような門までついて奥まったところにありますが、実は二代目の墓なんですね。今は代々墓になっています。

遠藤 なるほど正面は「先祖墓」としか刻まれていませんね。

抜六 粕谷先生の『石川雅望研究』によると、先代のお墓の前には吉田勇雄という人の撰文で漢文の銘が刻まれていたそうです。これは元治年刊には既に失われていたといいます。ただし碑文は残っているので読むことが出来ます。『石川雅望研究』P.329に載っていますから『六々園漫録』の「石河雅望翁ノ伝」と共にお読み下さい。

遠藤 おっ!五側のマークが台座正面に刻まれています。そういえば、「五側」って遠藤家文書でよく出てきましたが、そもそもどういう意味なんですか?

抜六 一つは雅望の本名が「五郎兵衛」だったこと。もう一つは雅望が天明の狂歌四天王と称されながら、江戸所払いに遭い逼塞中、ライバルの鹿都部真顔が勢力を伸ばし、「四方側」を名乗っていたのですね。雅望が文化五年に狂歌界に復帰するにあたって、そのあたりも意識して「五側」を名乗ったのじゃないでしょうか。

遠藤 なるほど、そういうことでしたか。今日はいろいろ教えていただき、ありがとうございました。

おまけ『駒形どぜう』の「どぜうなべ」

抜六 最後におまけです。この雅望の墓参りの後、私は東京に住む甥御と蔵前で合流し、名物「どぜうなべ」を食べに行きました。江戸文学に興味持つ人には、このお店「駒形どぜう」はおすすめですよ。東京に行く機会があれば是非行ってみてください。

遠藤 はい、是非行ってみたいと思います。

コメント