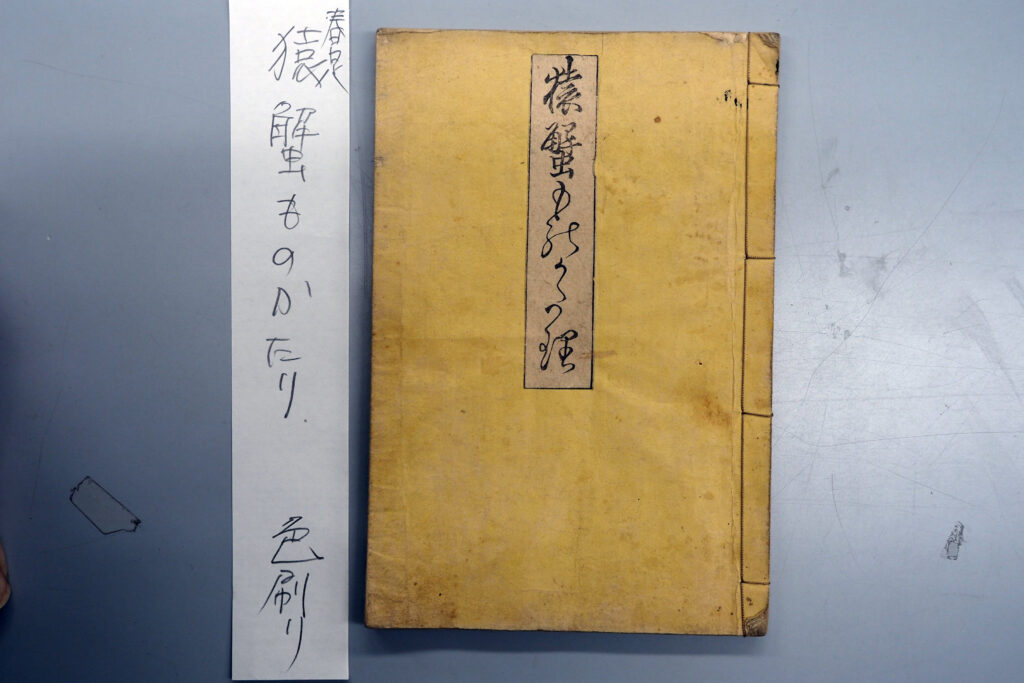

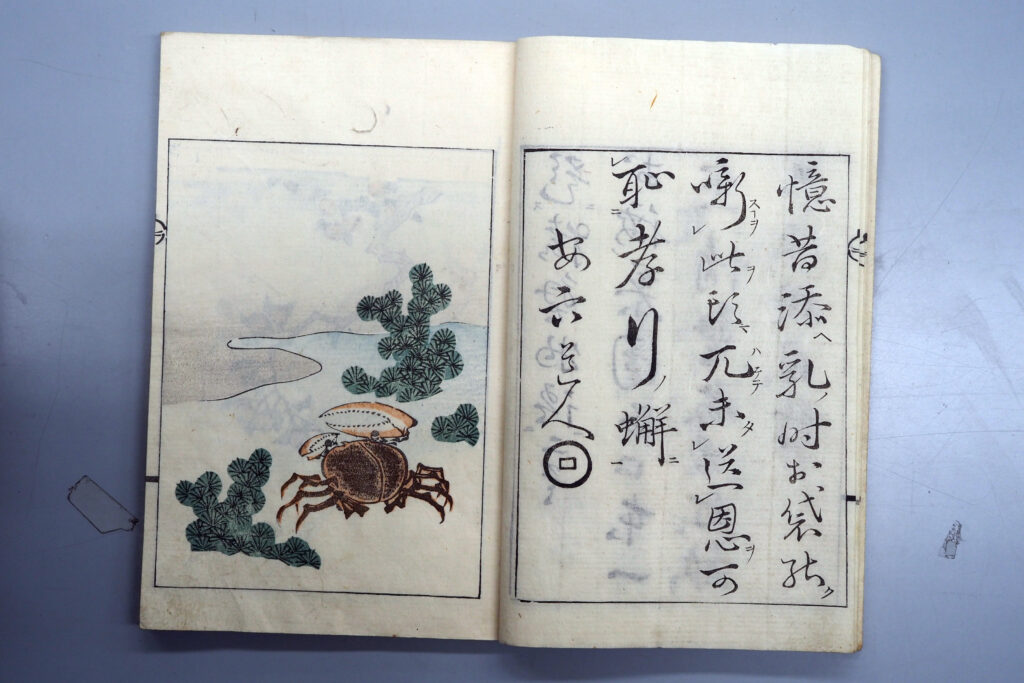

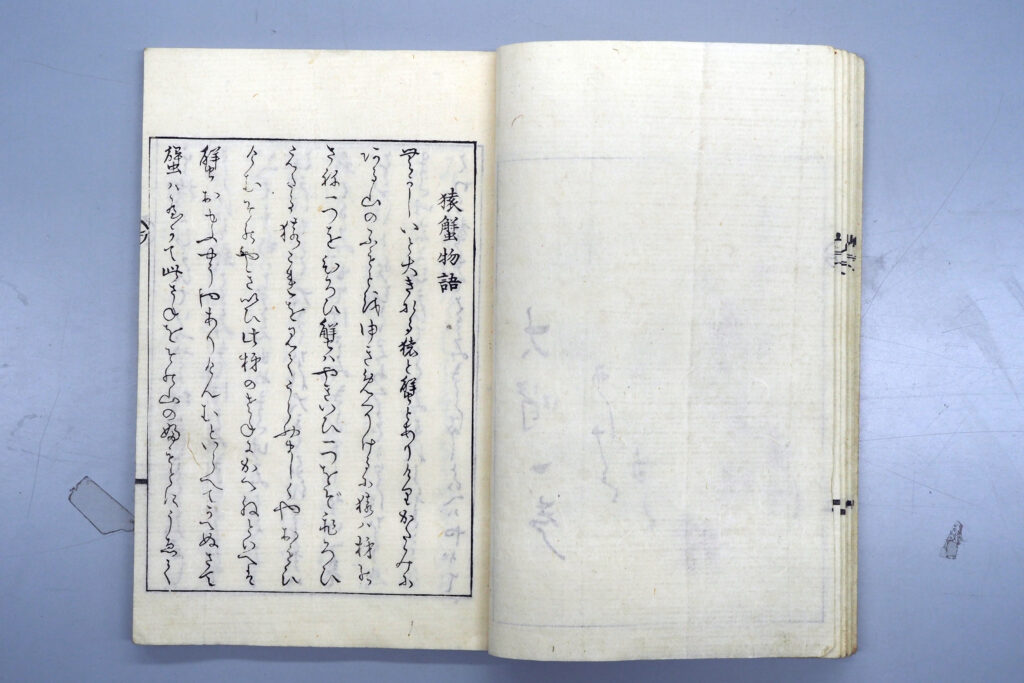

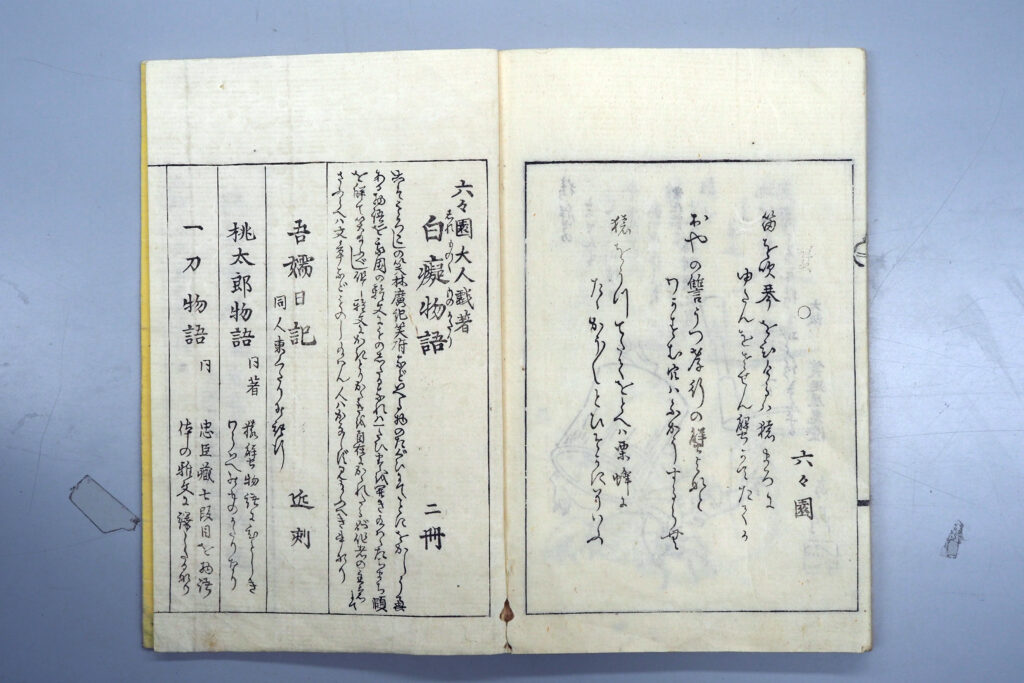

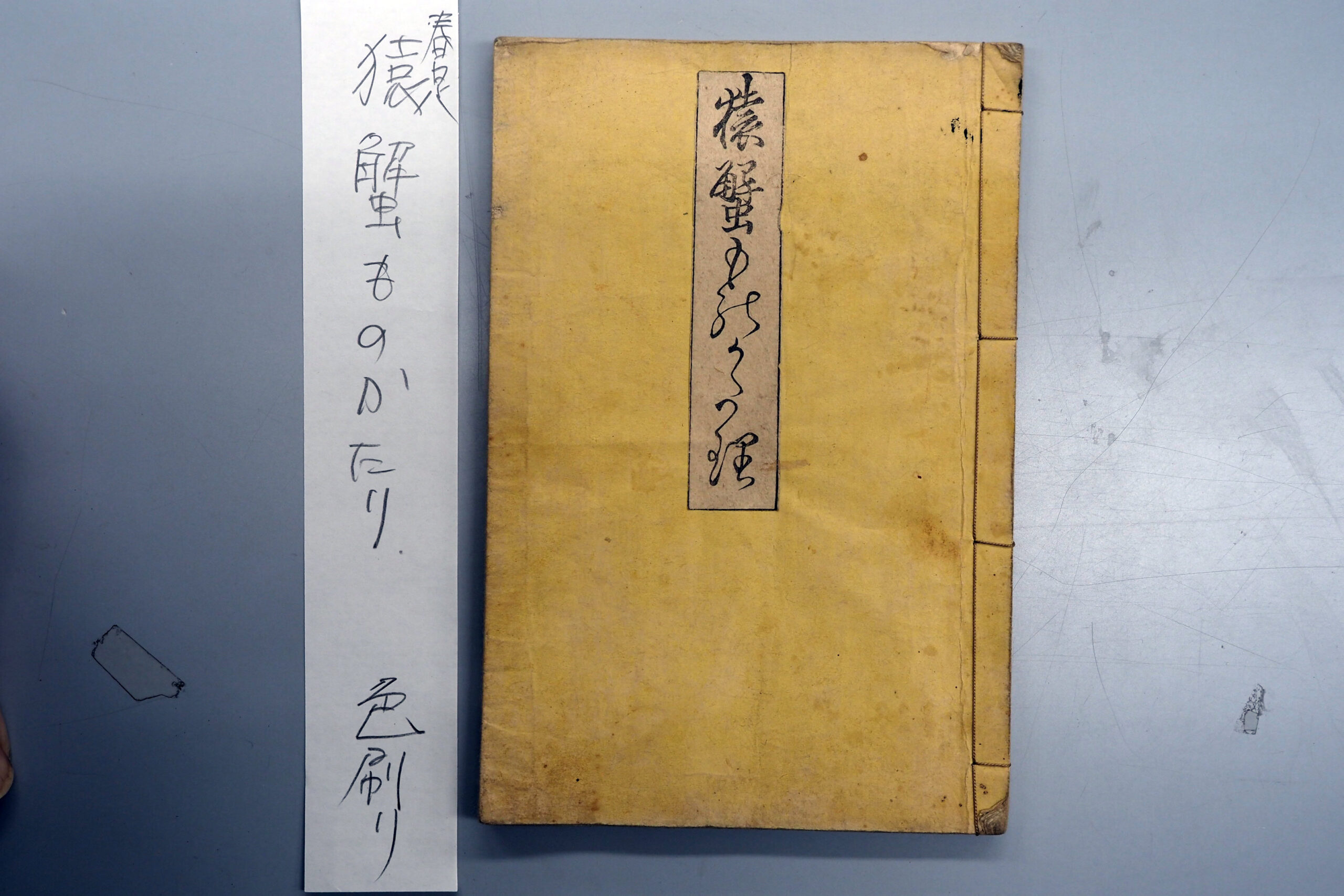

猿蟹ものかたり

ましらかふたうなる蟹かすなほ

なる共にましへいふへき友たち

にハあらすまないた包丁うすき

ねかいさみたちたる侠気のやむ

へからさることけにさることなりこれら

の物語はやうむかしの人のわらはへ

のためにまうけ出たるいさめの

詞なるへし六々園のあるしかゝ

ることをとり出てされ哥の題となしゝ

もそのこゝろひとしかるへしおのれ

やみほけてかゝる大会にいてあハす

念なしといふへくやよりてはしつかた

のひまをのそみて少々思ふ心を

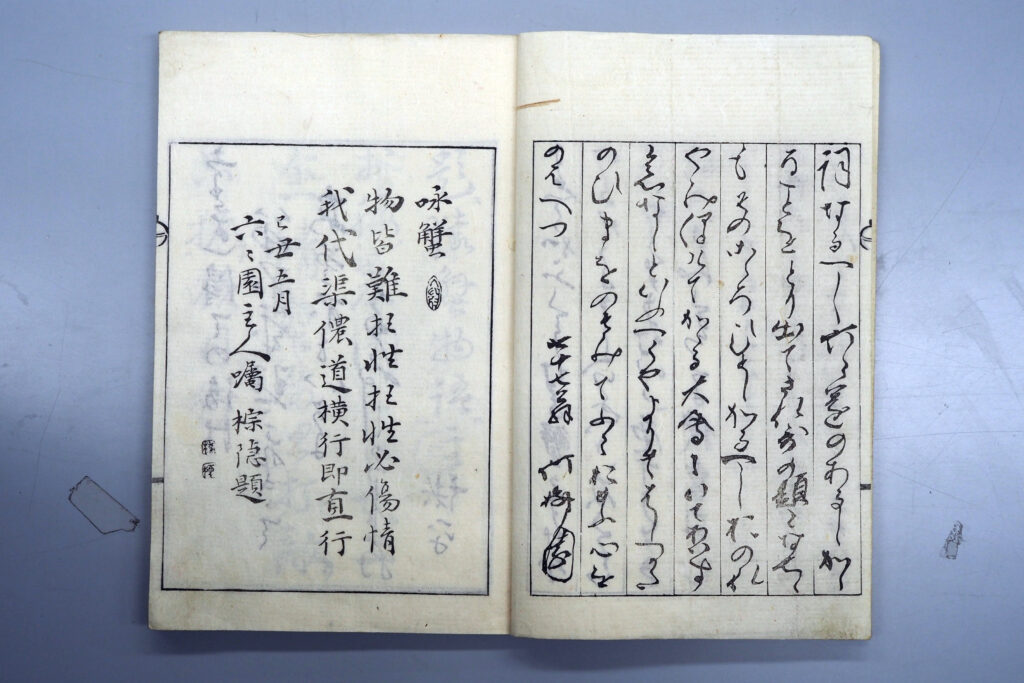

のはへつ 七十七翁 六樹園

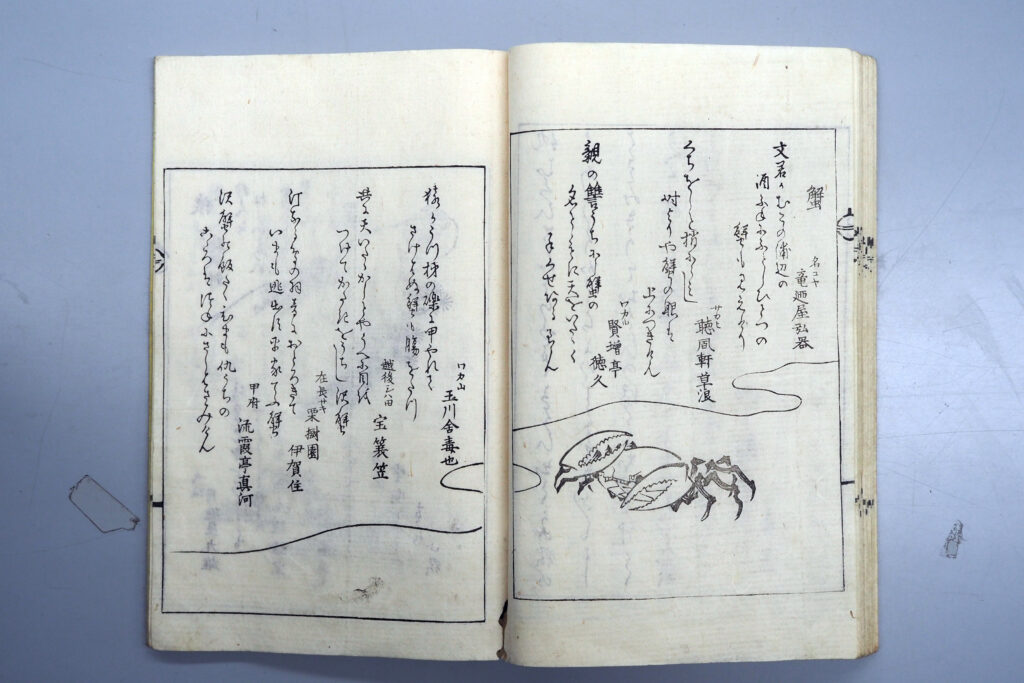

咏蟹

物皆難枉性枉性必傷情

我代渠儂道横行即直行

己丑五月

六々園主人嘱棕隠題

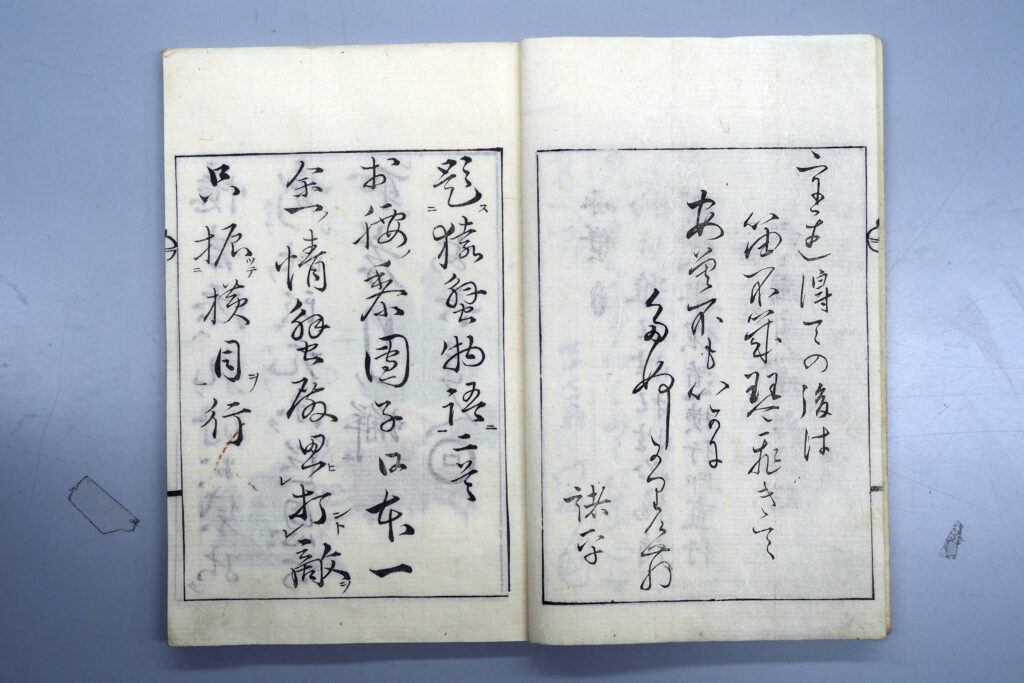

うち得ての後は

笛ふき琴ひきて

あそふもいかに

たぬしかりけむ

諸平

題猿蟹物語二首

お腰黍団子日本一

途情蟹殿思打敵

只振横目行

憶昔添乳時お袋能

咄此題兀未送恩可

恥孝行蟹

安六道人

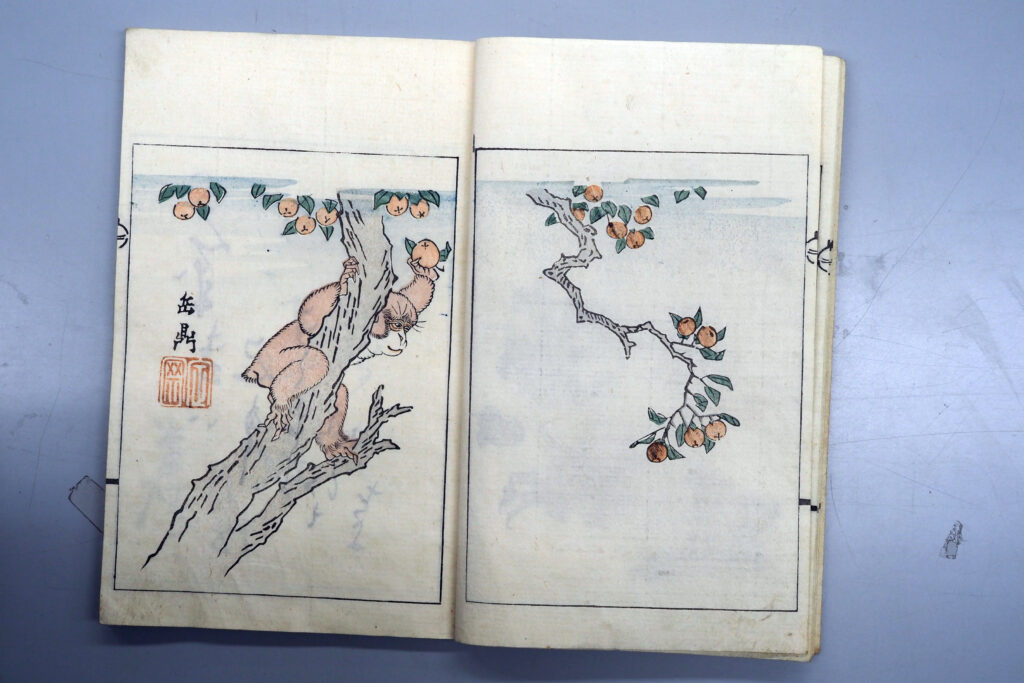

岳鼎

よき事ハ

見もし

きゝもし

いひもせよ

おこらさるこそ

まさる也

けれ

季鷹

ミさけひハ

しらす

鶏印に

はねられて

大喝一声

にけてゆく猿

塵外楼清澄

猿蟹物語

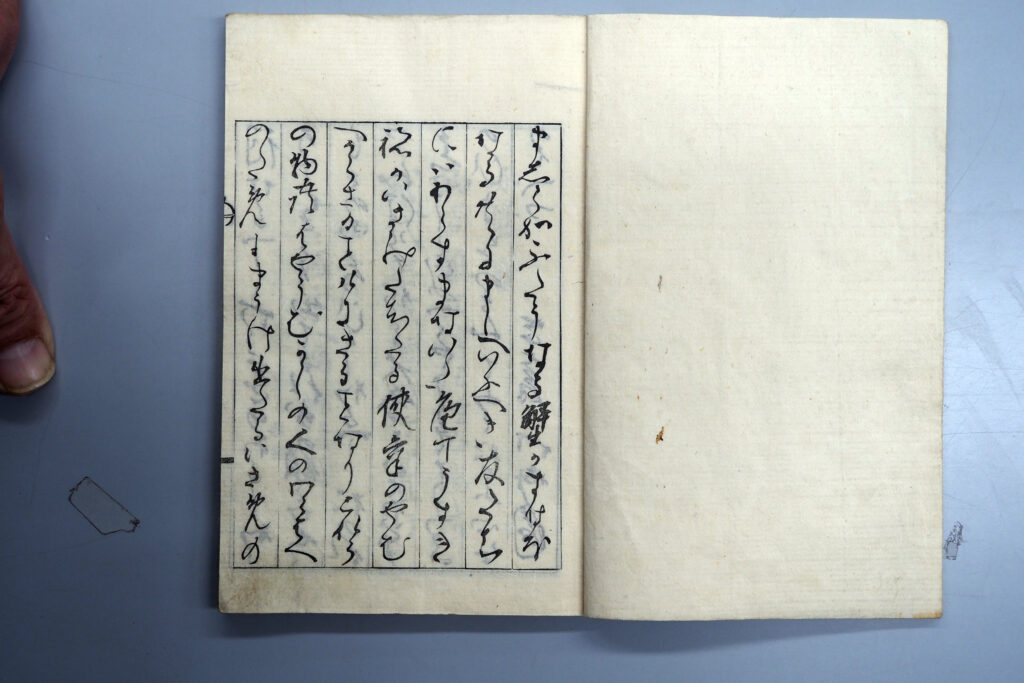

むかしいと大きなる猿と蟹とありけりかたみに

あるやまのふもとをゆきめくりけるにさるハ柿の

さね一つをひろひ蟹ハやきいひ一つをそひろひ

えたる猿これを見てうらやましくやおもひ

けむそのやきいひ此柿のさねにかへねといへは

蟹おもふやうやありけんむといらへてかへぬさて

蟹ハやかて此さねをその山のふもとにうゑて

其核にむかひていふやう柿よ柿よとくはえよはえよ

さらずは我はさみもてはさみきらましと

いへばすなはちはえ出ぬまた此みはえに

むかひてとく大きくなれ大きくなれさらずハ

我はさみもてはさみきらましといへは

すかすかとのひて見あぐるばかりになりぬ

また此木にむかひてとくみなれミなれさらす

はわか螯もてはさみきらましといへバやがて

みなりて枝たわむはかりになりぬまたこの

実にむかひてとくうまくなれうまくなれ

さらずは我螯もてはさミきらましといへバ

いとあかくそこらてるはかりになりぬされと

蟹ハ木にのほるへきよしのあらざれはいかが

せましとおもひわづらふほとにゆくりなう

かの猿の出きぬれは蟹ハよろこひつつまし

いかで此柿とりてたべむくひにハ十が五つを

まゐらせんといへば猿ハむといらへてするする

と梢にのほりぬさて此柿とるまゝにおのれ

みなうちくひて蟹にハ一つをたにあたえ

されは蟹ハしきだいしてわか佛わか佛いかで

其柿われにもたべといへば猿はいまとてその

中にことに青きをとりてなけおとしぬとりて

見るにいみしう青くてくふへうもあら

ねはうちなきてこハあまりになさけなし

いかてわれにもそのあかくなりたるを一つ

たへといへばいでいでとらせんといふまゝにまた

いと青く大きなるをとりてはたとうち

あてぬれバ甲ひしげてしゝぬ猿ハかう

蟹をころしぬれはおもひのまゝに柿うち

くひてあまれるはみなおのれか腰にとり

つけてもていにけるこのしにつる蟹のはら

にいとちいさき子ありてうこめきけるかやう

やうはひ出て穴にいりぬさてとし月を

へていと大きくなりければいかておやの仇

うちてんとおもひてミづから黍団子といへ

るものをいとおほくてうじて腰にとりつけ

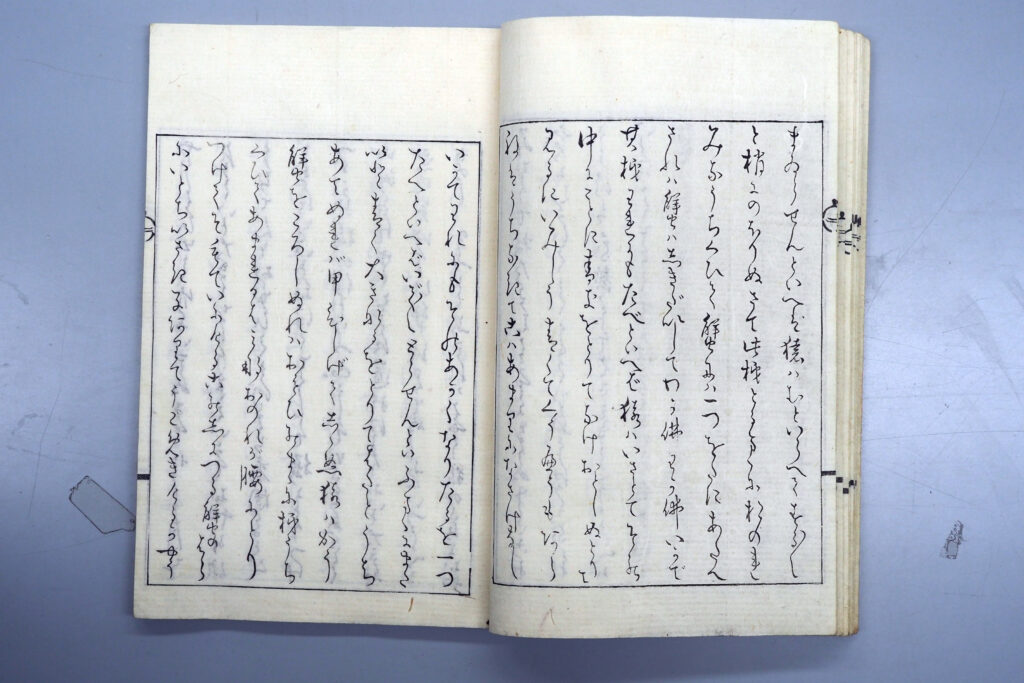

つゝかの猿の住といふ山さして出たちぬさて

山路わけゆくほとに道のほとりにいと大きなる

栗の実あり此蟹を見て主にハいつくへか

ものし給ふとゝふわれハはやう猿のためにおやを

ころされたれハ其仇むくハんとおもひてかく

出たちぬといへは其御腰にものし給へるハ

いかなるものにかさふらふとゝふこハ天の下に

二つなき黍団子といふものなりといへバ一つ

たべ御ともつかうまつらんといふさらはとて

一つとらせけれハしたがひつゝゆくにまた道

のほとりにいと大きなる蜂をり蟹を見て

はしめのやうにいへば蟹もまたまへのやうに

いらへつゝこれにも団子一つをとらせてしたがへ

ゆくにまたなめらかなる牛の糞ありまた

大きなる杵また大きなるうすなとつぎつぎに

出ゐたりみなはしめのやうにいへは蟹もまた

まへのやうにいらへておのおの一つつゝを

とらせつゝしたがへゆきてかの猿のすむ

いほりにいたりぬ猿は山にいでていほりには

あらぬほとなれバ蟹はおりよしとおもひ

てまづ栗をよびてましは地火炉のうちに

ふしてあれといへばうけ給りぬとてゆきぬつき

に蜂をよひてましハ秦太瓶のほとりにあれと

いへは是もうけ給ハりぬとてゆくつきに牛

の糞をよひてましハはひりのくちなるしきミの

うへにあれといへばこれもうけ給ハりぬとてゆく

つきに杵をよひてましハ金戸のうへなる

なけしのうへにあれといへば是もうけ給ハり

*秦太(しんだ)瓶 味噌を入れる壺。(国史大辞典・日本大百科全書)

ぬとてゆくいとはてに臼をよびてましハ屋の

うへにあれといへはこれもうけハ給りぬとてゆ

きぬそハ用意ことごとくそなハりけれハ蟹ハ

床の下にはひいりてかくれをりさて猿は

何のこゝろもなうかへりきて例のやうに

地火炉のもとにさしよりて火かきおこし

股うちはたけてありけるにかの栗はちはちと

なりつゝはねて猿のふくりをやきぬ猿は

いミしうあわてまどひつゝ味噌をとりて

此火傷につけんとおもひてくりやにはし

りゆきて秦太瓶の中へ手をさしいれ

けれハかの蜂まちとりてその腕をしたゝかに

さしぬ猿ハあと叫びつゝなほくすり

とらんとやおもひけんはしりて外に

出ゆくにふとかのしきみのうへなる牛の糞

をふミけれはのけさまにどうとたふれぬ

此ときなけしのうへにかの杵おちくだり

て猿のかしらをうちくだけばつゝきて

屋のうへなる臼ころころとまろびおちて其

腰をうちをりぬ今はうごくべうもあら

ねばいきのしたにて妻子ハあらぬかとく

きてわれをたすけよといふとき床の下

より大声をあげてはやうわおのれかために

ころされたる蟹の子こゝにありいでおやの

仇むくひてんといふまゝにはひ出てかの猿の

手あしよりかしらにいたるまできだきだに

はさみきりておもひのまゝにほいとけて

かへりぬとそ父母の敵にはともに天を不戴

といふことかゝるものまてもしりけるにこそ

六々園のあるし

春足

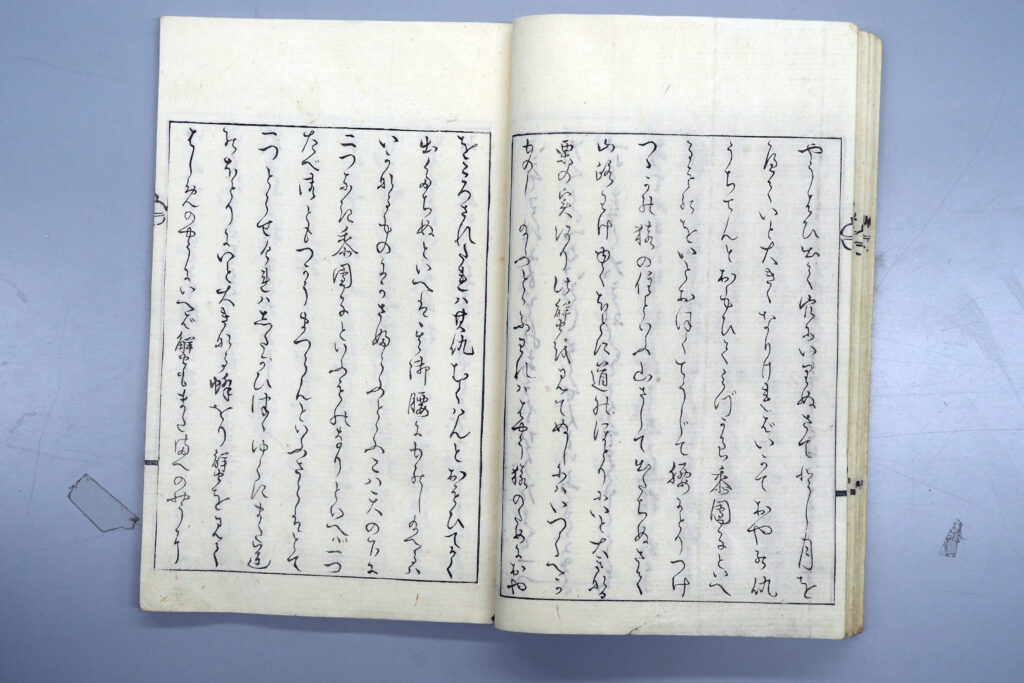

蟹

名コヤ 竜廼屋弘器

文君かむこの浦辺の

酒ふねにふとしひとつの

蟹も見えけり

サカヒ 聴風軒草浪

くちをしと梢にらミし

時よりや蟹の眼は

上につきけん

サカヒ 賢増亭 徳久

親の讐うちにし蟹の名とゝもに

天をいたゝく

手くせあるらん

ワカ山 玉川舎毒也

猿かこつ柿の礫に甲やれて

さけはぬ蟹も腸をたつ

越後シハ田 宝簔笠

共に天いたゝかしとやうへに目を

つけてかたきをうちし沢蟹

在長さき 栗樹園 伊賀住

汀なる鳥の羽音におとろきて

いまも逃出す平家てふ蟹

甲府 流霞亭真河

沢蟹の飯たくひまも仇うちの

こゝろはつねにさしはさみけん

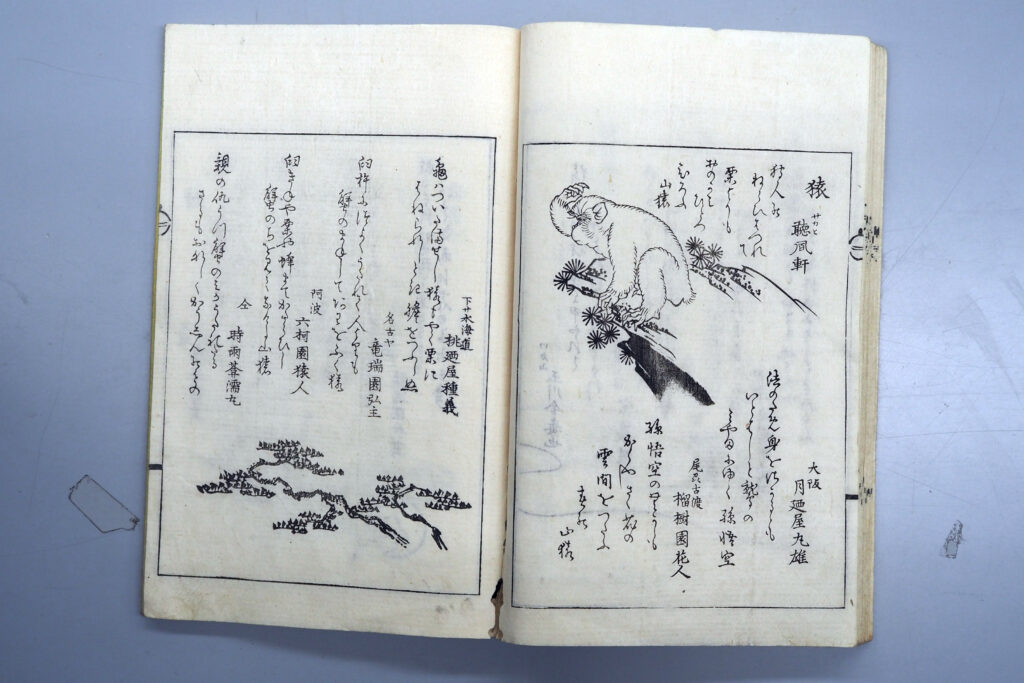

猿

サカヒ 聴風軒

狩人のねらひはつれて栗よりも

おのかミひとつひろふ山猿

大阪 月廼屋九雄

法のため身をさかるともいとはしと

鷲のミやまにゆく孫悟空

尾州古渡 榴樹園花人

孫悟空のむかしもかくやさく花の

雲間をつたふ春の山猿

下さ水海道 桃廼屋種義

亀ハついたませし猿もやく栗に

はねられしとき膽をつふしぬ

名古ヤ 竜瑞園弘主

臼杵につよくうたれて人よりも

蟹のまねしてあわをふく猿

阿波 六柯園猿人

臼きねや栗や蜂まてかたらひし

蟹のちを見てなける山猿

仝 時雨菴濡丸

親の仇うつ蟹のミかうたれたる

さるもおなしくかうしんのもの

柿

大阪 一應亭五百貫

熟したる柿のもとにハ有心より

無心ていなるわらハへもミゆ

ワカ山 毒也

熟したる柿の梢に此ころは

子らかこゝろの猿ものほれり

下サ国分 松十帰

猿かとりてなけしひとつの渋柿か

むかしはなしのたねとなりにき

江戸 猿遊園仲貫

枝かはす松の梢に巣こもるは

いたゝき赤き雀の子のかき

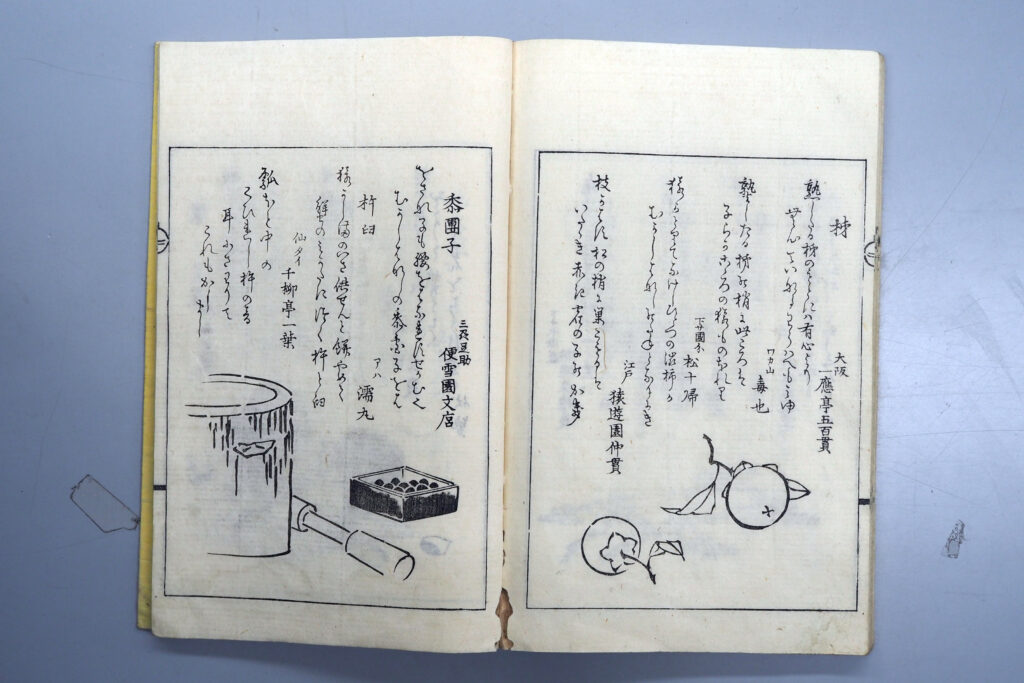

黍団子

三州足助 便雪園文麿

をさな子も腰をはなれすせかむ也

むかしはなしの黍団子をは

杵臼

アハ 濡丸

猿かしまのいさ供せんと餅やめて

蟹のミかたにつく杵と臼

仙タイ 千柳亭一葉

瓢ほと中のくひれし杵の音

耳にさわりてこれもかしまし

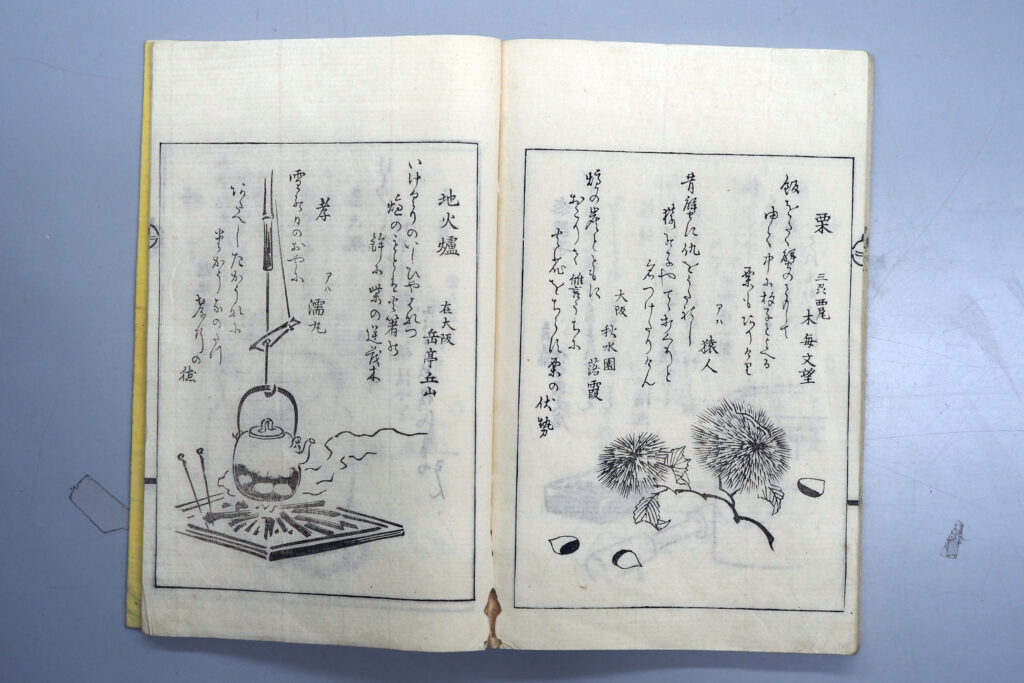

栗

三州西尾 木毎文望

飯をたく蟹のともしてゆく中に

杓子とよへる栗もありけり

アハ 猿人

昔蟹に仇をうたれし猿の子や

てゝ打くりと名つけたりけん

大阪 秋水園落霞

炉の炭とともにおこりて讐うちに

火花をちらす栗の伏勢

地火炉

在大阪 岳亭丘山

いけくりのいしひやはなつ炉のもとは

火箸の鉾に柴の逆茂木

孝

アハ 濡丸

雪の日のおやにあたへしたかうなに

たかうなのたつ孝行の徳

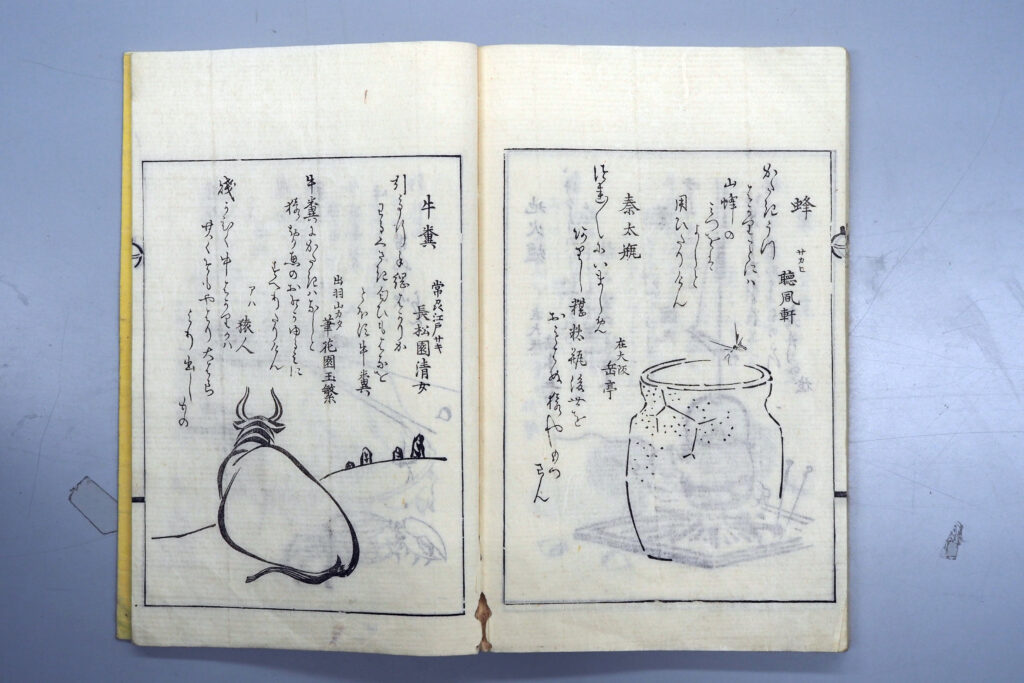

蜂

サカヒ 聴風軒

かたきうつはかりことにハ山蜂の

ミつをはよしと用ひたりけん

秦太瓶

大阪 岳亭

つれつれにいましめありし糂粏瓶

後世をおもはぬ猿やもつらん

牛糞

常州江戸サキ 長松園清女

引て行手綱はかりかわるくさき

匂ひもはなをとほす牛糞

出羽山カタ 筆花園玉繁

牛糞にかたきハなしと猿知恵の

おのかゆるミにはへりたりけん

アハ 猿人

賤かひく牛はかりかハ其くそも

やはり大はらより出しもの

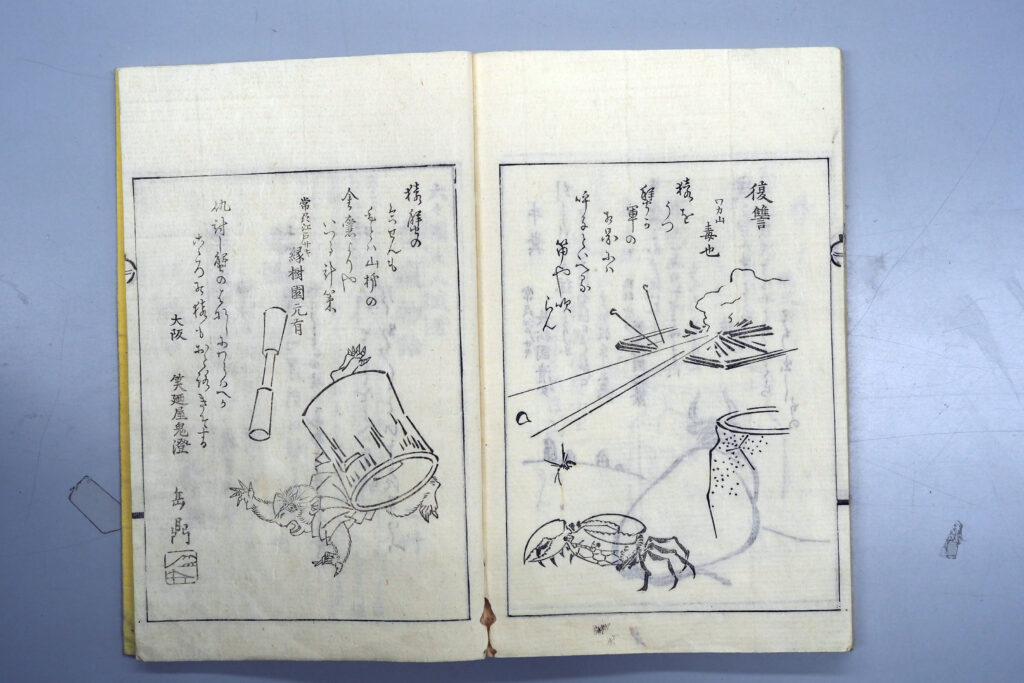

復讐

ワカ山 毒也

猿をうつ蟹か軍の相図にハ

呼子といへる笛や吹らん

常州江戸サキ 縁樹園元有

猿蟹の?(合?)せんももとハ山柿の

金嚢よりやいつる計策

大阪 笑廼屋鬼澄 岳鼎

仇討し蟹のはなしにわらハへか

こゝろの猿もおとろきそする

六々園

笛を吹琴をひけるハ猿まろに

ゆたんをさせん蟹かてたてか

おやの讐うつ孝行の蟹よなと

わかすむ穴ハふかうするらむ

猿をうつてたてをとへハ栗蜂に

たゝかうかうとひそかにそいふ

(広告)

六々園大人戯著

白痴物語 二冊

こはもろこしの笑林広記笑府などいへる物のたぐひにてことにをかしう興

ある物語を我国の雅文にものしたるなれハ一たひ巻を開き給はゝたちまち頤

を解して笑給ふべし但し雅文にかきとりかたきを自在にかゝれたるが作者の主意にて

さふらへハ文章などものし給ハん人ハかならず見給ふべき事なり

吾嬬日記 近刻

同人東くたりの記行

桃太郎物語 同著

猿蟹物語にひとしきわらハへのものかたりなり

一刀(力)物語 同

忠臣蔵七段目を物語体の雅文に訳したるなり

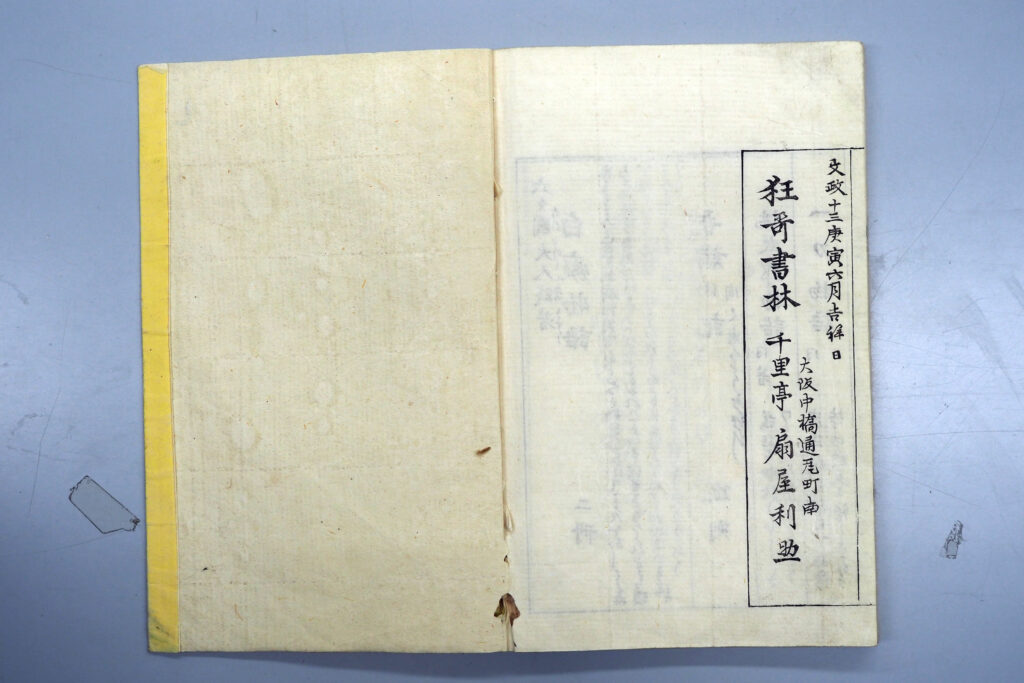

文政十三年庚寅六月吉祥日

大阪中橋通尾町南

狂歌書林 千里亭 扇屋利助

語注・気付き

○本書は一読してお分かりの通り、子ども向け昔話として誰もが知っている「猿蟹合戦(の物語)を題材として、狂歌を詠むという趣向のもとに編まれた狂歌集である。春足は同じような趣向の狂歌集を少なくとももう一つ、企画したようだ。それは本書の最終丁に掲げられた広告中にある『桃太郎物語』である。(残念ながら本書は今のところ、遠藤家文書の中には見当たらない)。そこに書かれた宣伝文には「猿蟹物語にひとしきわらハへのものかたりなり(『猿蟹物語』と同じように子ども向けに書かれた昔話である)と書かれている。ここでわれわれははたと戸惑ってしまう。春足はなぜこのような趣向を企てたのかということである。というのは、狂歌の面白さを理解する対象としては子どもはあまりにふさわしくないからである。以下の見解は抜六としての私見である。

狂歌の「笑い」を生み出す技巧にはいろいろあるが、その一つに「古事(ふるごと)を題材としてそれをひねる(見方を変える)」というものがある。

例えば、宿屋飯盛(石川雅望)の代表歌「歌詠みは下手こそよけれ天地(あめつち)の動き出(いだ)してたまるものかは」は「古今和歌集』紀貫之の序、『力をも入れずして天地をも動かし』(古事)をひねった(見方を変えた)ものである。

この狂歌のおもしろさを理解するためには当然「古今和歌集仮名序」を知っておかなければならない。言い換えれば、読者は作者と共通の経験領域とでもいうものを共有していなければ笑いは生じないのである。しかし、読者が作者と同じ共通経験領域を持つということはそうたやすいことではない。

春足が狂歌の題材として「猿蟹物語」や「桃太郎物語」といった日本人なら誰でも知っている(と思われる)話を取り上げた理由は、このような子ども向けの昔話が「共通経験領域」として最もふさわしい題材と考えたからではないだろうか。春足はそれでも「共通経験領域」に個人差が出ると思って安心できなかったためか、初めに春足自身が語った「猿蟹物語」のストーリーを、雅文体で添えている。投稿者はこの話を元に狂歌を考えろというわけである。

この作品は一見子ども向けの昔話スタイルをとっているが実は誰でも知っている話題を題材に狂歌の特訓を試みようというわけである。

【2024.10.14追記】その後の詳しい考察は以下の記事を参照。

コメント