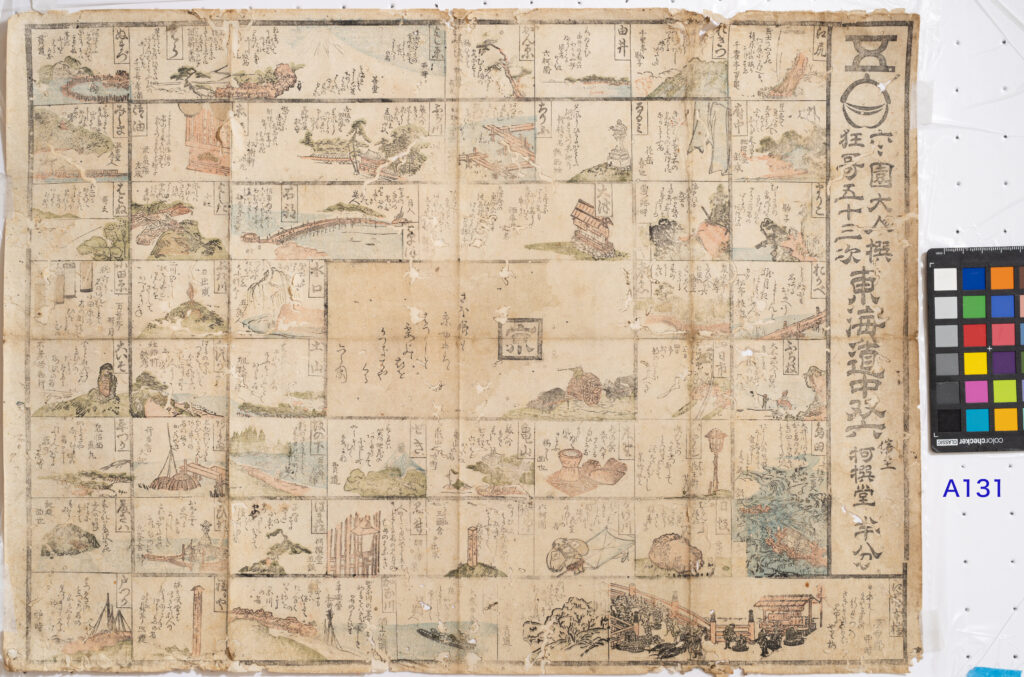

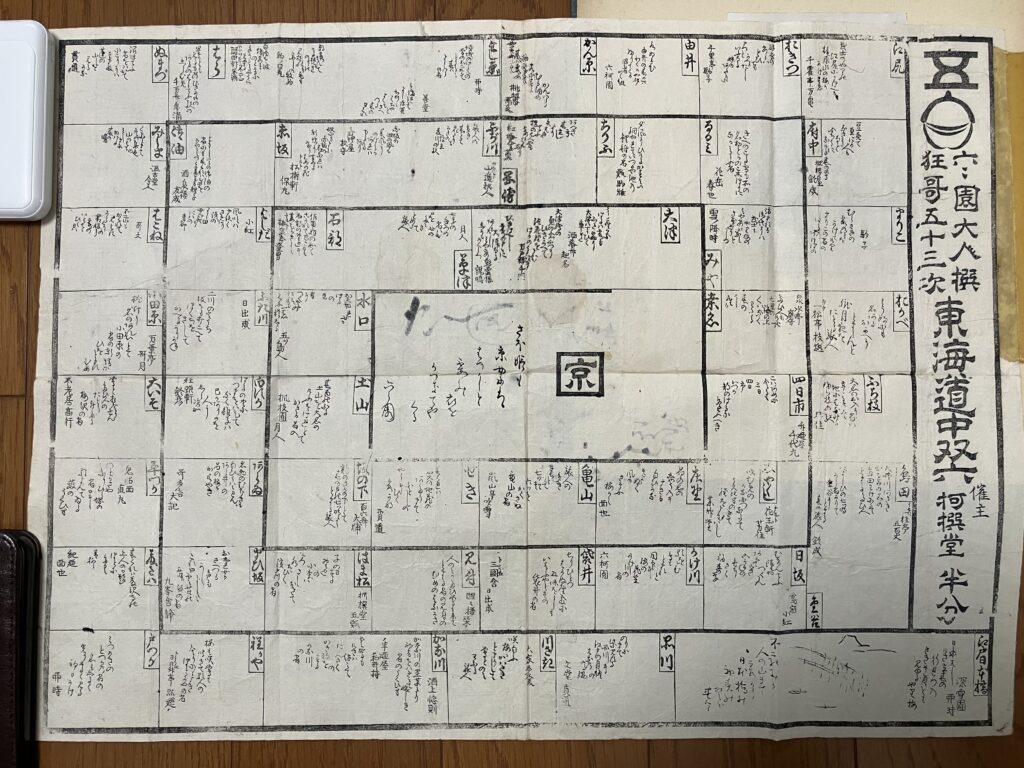

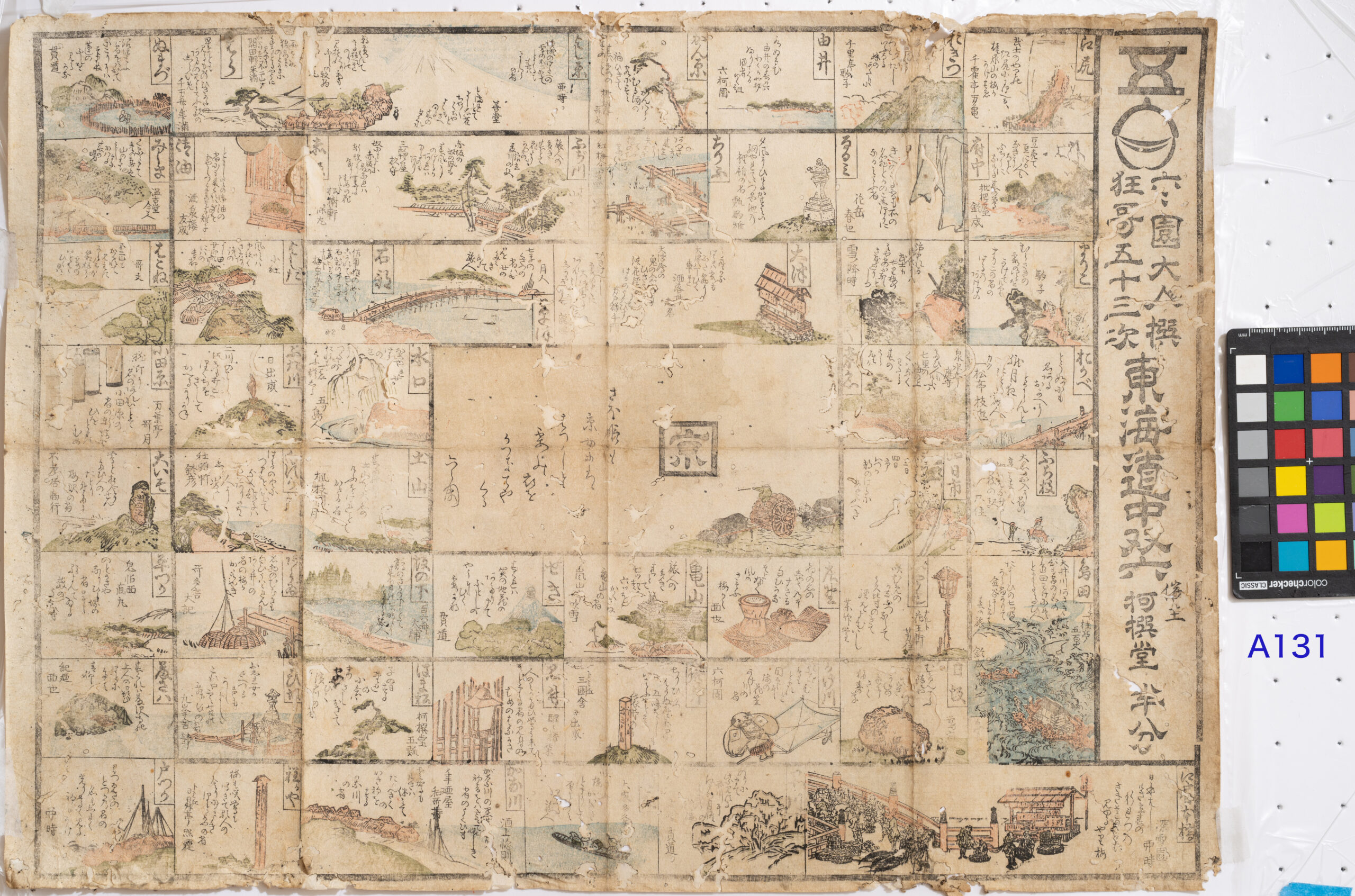

❖ 狂歌の解説については原本修正版の記事をご覧ください。

翻刻

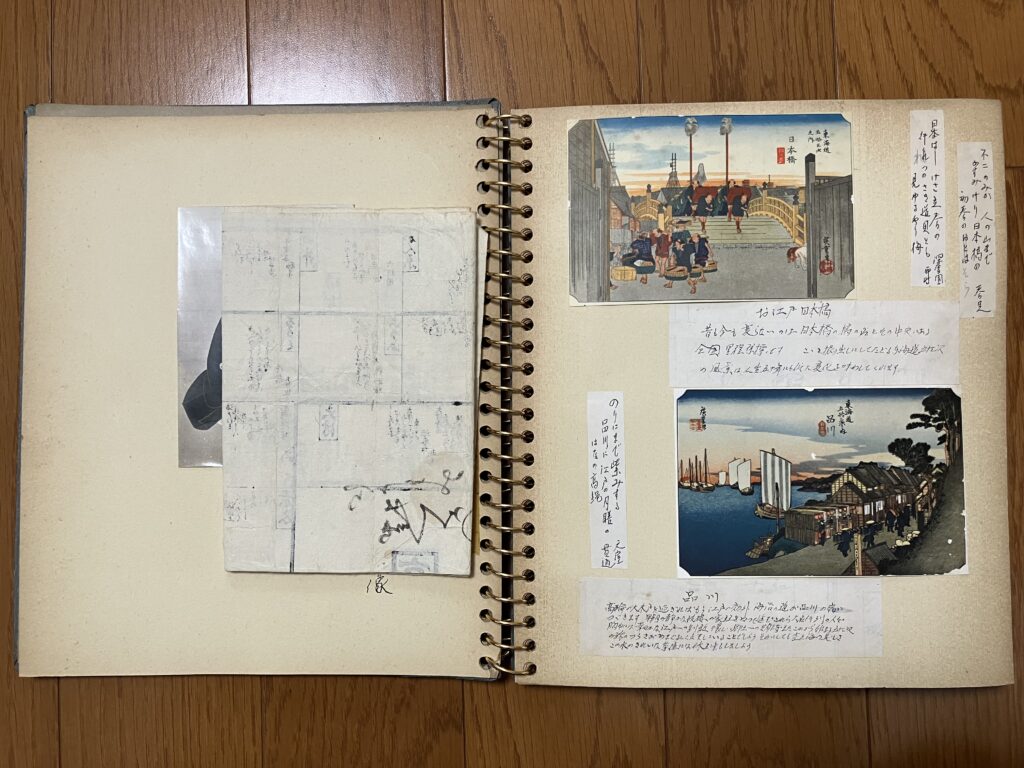

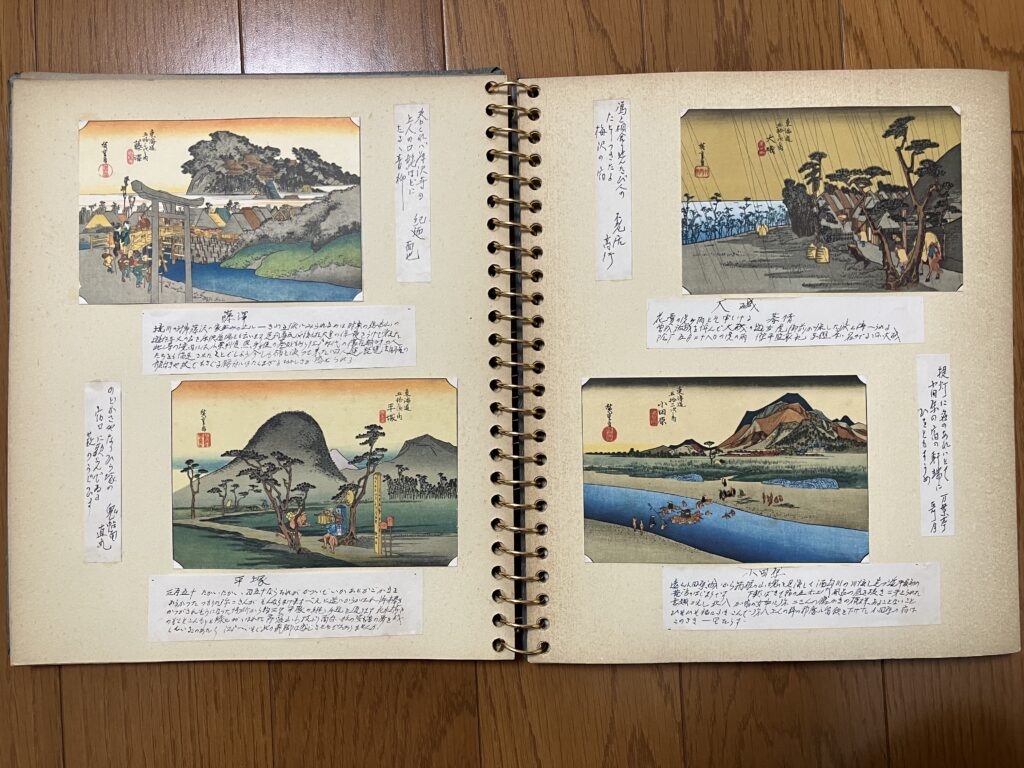

◎日本橋から戸塚まで

江戸日本橋

日本はし けさ立春の 行れつの

さき道具とも 見やるやり梅

深雪庵卯時

品川

のりにまて 紫見する 品川に

江戸の自慢の はなの高縄

文堂貫道

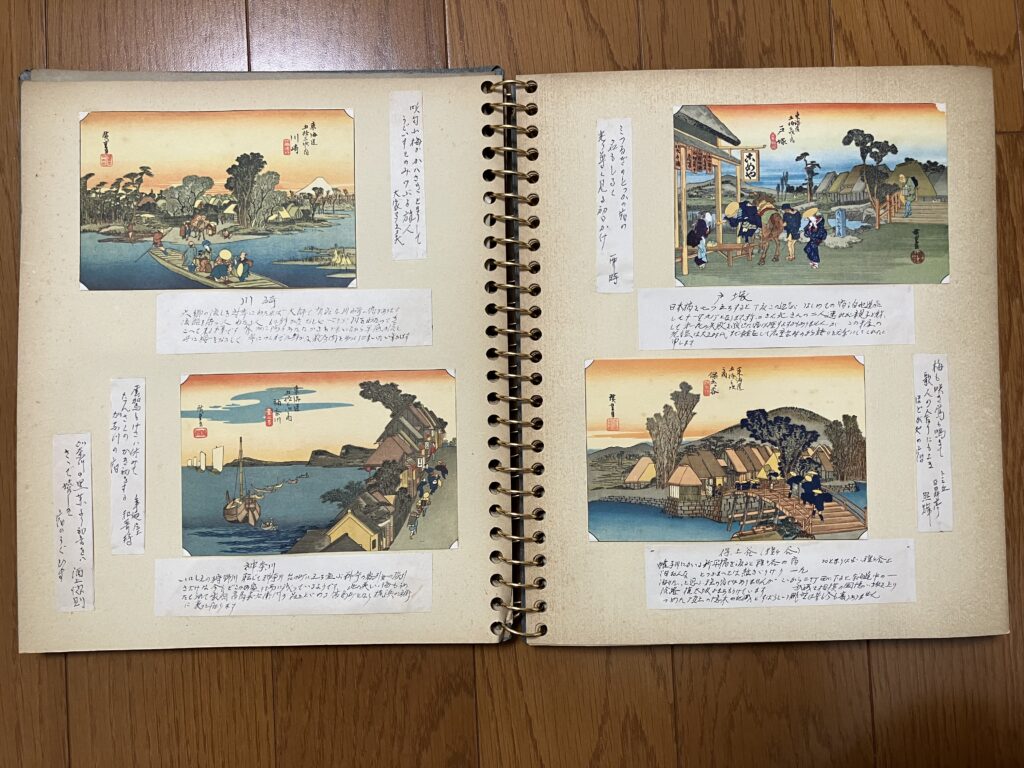

川崎

咲匂ふ 梅かかハさき とまりして

鶯とのミ ワふる旅人

大家多久美

神奈川

神奈川の 黒薬より 初音をハ

きゝて嬉しき 宿のうくひす

酒上惚則

雲駕も けさハ休みて たんさくの

かき初をする かな川の宿

手廼屋和歌持

程かや

梅も咲 鶯も鳴きて 歌人の

舎りにもよき ほとかやの宿

トミ丘 日昇亭照輝

戸つか

ミつるきの とつかの宿の 名もしるく

光尊く 見る初日かけ

卯時

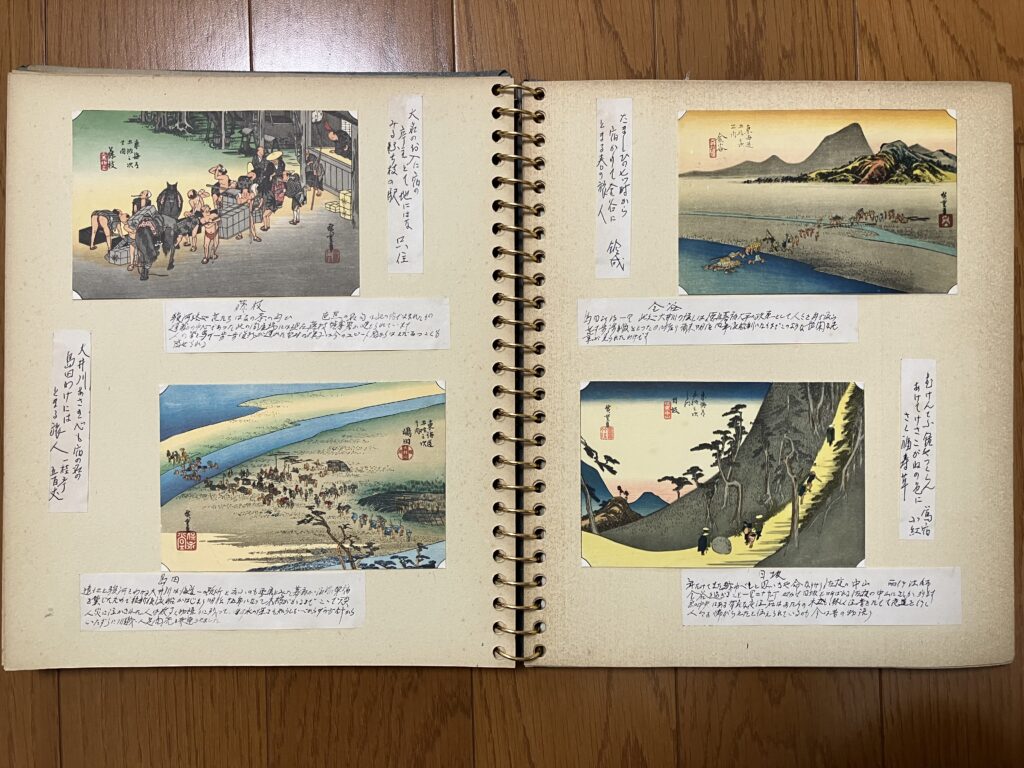

◎藤沢から沼津まで

藤さハ

春くれハ 藤沢寺の 上人の

口髭ほとに たるる青柳

紀廼面也

平つか

のとかさや なりひら塚の 宿口に

歌よんてゐる 藪のうくひす

鬼帳面直丸

大いそ

鶯と 相舎りせん たひ人の

たとり付たる 梅沢の宿

不老居高行

小田原

提灯に 名のあれハとて 小田原の

宿の軒端に ひをともすむめ

万葉亭哥月

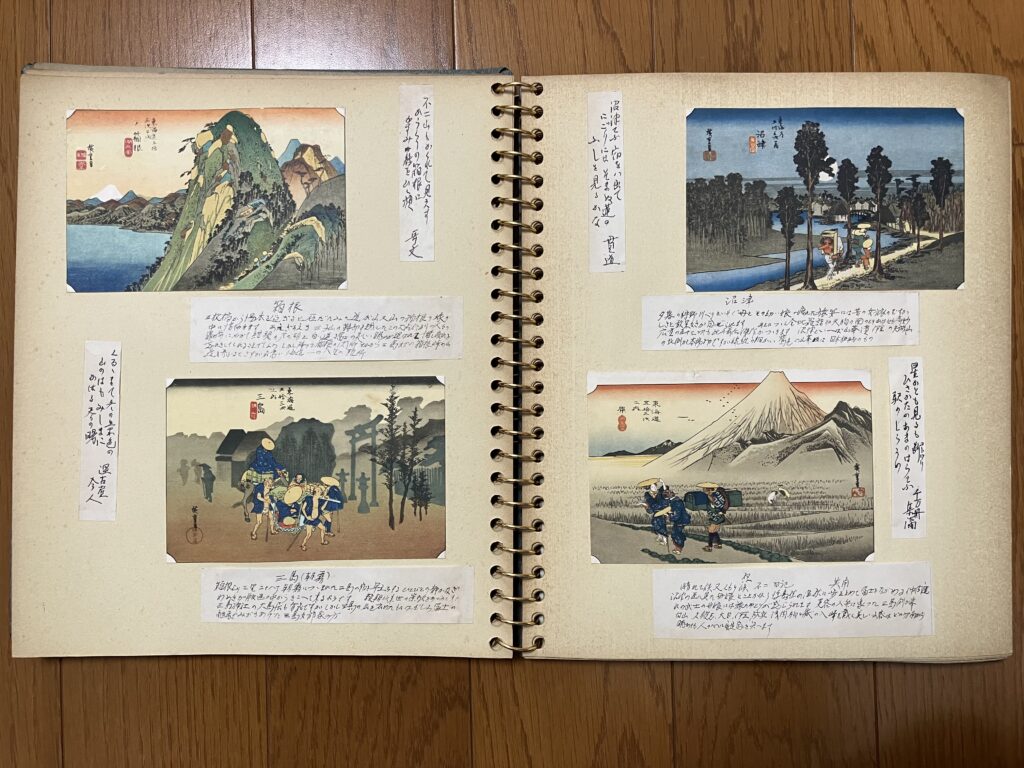

はこね

不二山も かくれて見えず からくりの

箱根に霜の いとをひく日ハ

哥文

みしま

くるゝまて 冬の景色の 山のはも

ミしまにかハる 春の曙

温故堂今人

ぬまづ

沼津てふ 宿をハ出て にこりにハ

そまぬ蓮の ふしを見るかな

貫道

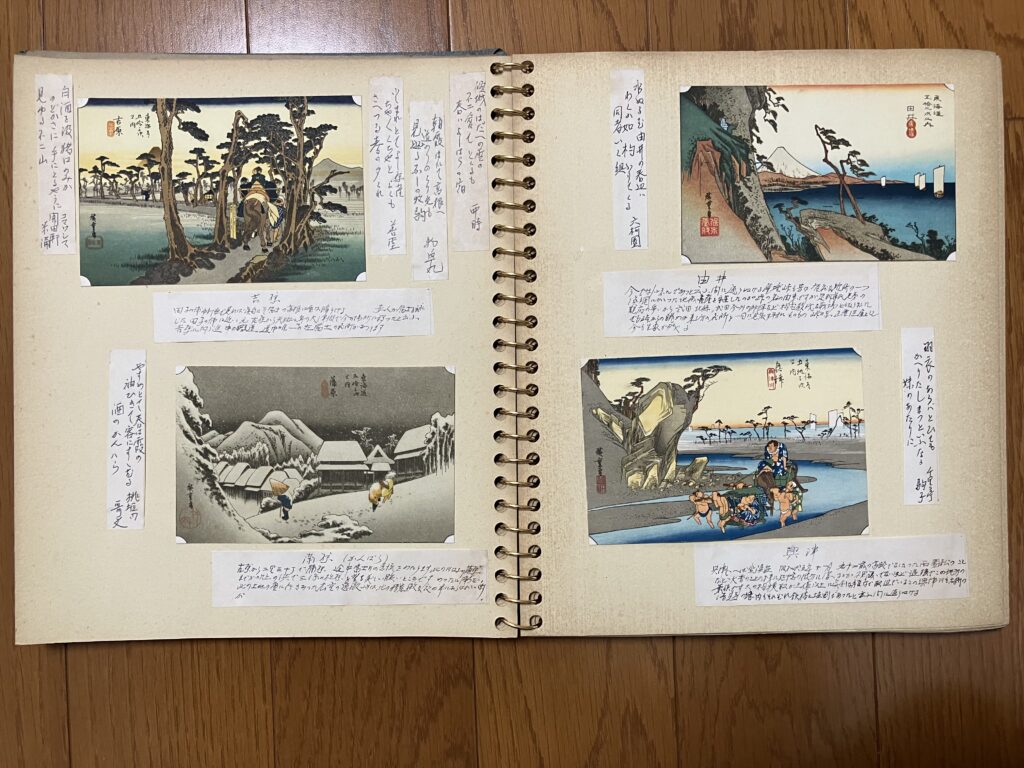

◎原から由井まで

はら

星かとも 見るも断 ひさかたの

あまのはらてふ 駅のしらむめ

千万齋年満

よし原

傾城の はたへの雪の 不二愛て

とくるも春は よしハらの宿

卯時

とまれとて よし原雀 ちやちやくちやと

よくもさへつる 春の夕暮

善堂

朝霞 はれて高根へ 道のりの

くり毛も見ゆる ふしの牧駒

物ノ早丸

白酒を 汲猪口のみか のどかさに

手にとるやうに 見ゆる不二山

コマツシマ 開田軒米満

かんハら

やすめとて 春は霞の 袖ひきて

客にすゝむる 酒のかんハら

桃垣内哥文

由井

水ぬるむ 由井の春辺ハ わくか如

杓ふりてくる 同者いく組

六柯園

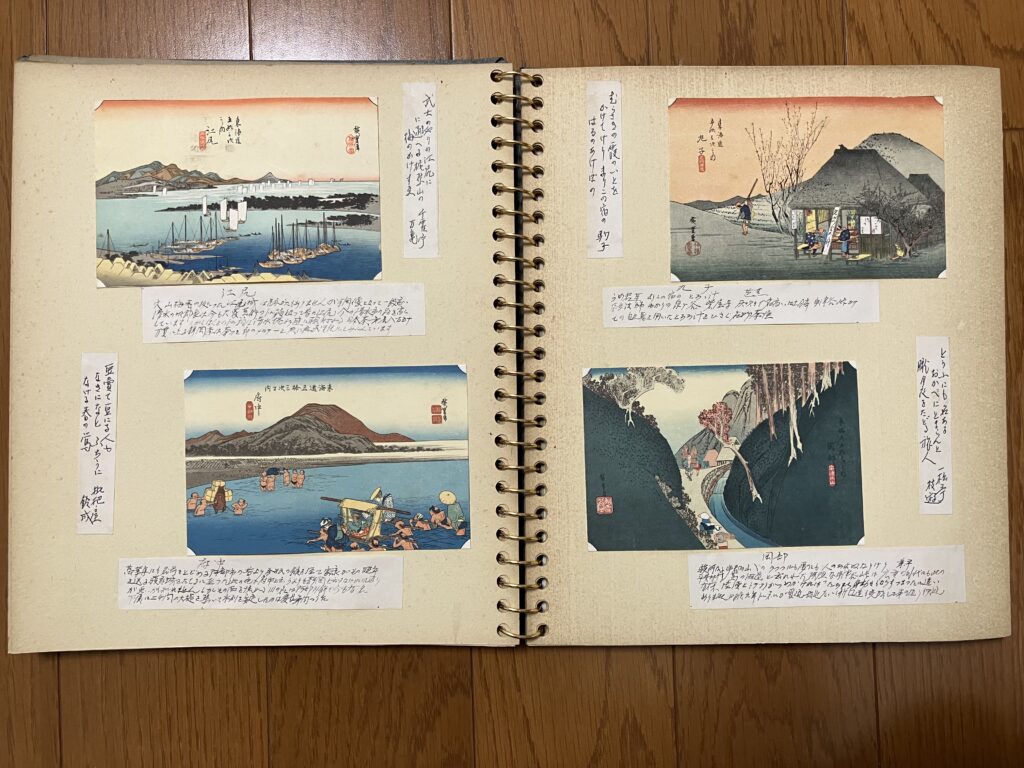

◎興津から藤枝まで

おきつ

羽衣の あらハとひても かへりたし

まつといふなる 妹のあたりに

千里亭駒子

江尻

武士の やりの江尻に に通へる

梶原山の 梅かかけすゑ

千霍亭万亀

府中

豆売て 豆にる人も なきになと

ふちうになける 春の鶯

枇杷ノ屋鈴成

まりこ

むらさきの 霞のいとを かけてけり

まりこの宿の はるのあけほの

駒子

おかべ

とうふにも 名あるおかへに とまらんと

朧月夜を たとる旅人

カク 一松亭枝遊

ふち枝

大名の お入りに宿の 亭主とて

地にはなみる ふち枝の駅

只住

◎島田から見附まで

島田

大井川 あさき心も 宿の名の

島田わけには とまるたひ人

イチバ 一桂亭五百丈

金谷

たましひの 七ツ時から 宿かりて

金谷にとまる 春の旅人

鈴成

日坂

むけんてふ 鐘やつくらん あけてけさ

こかねの色に さく福寿草

鶯宿小紅

かけ川

歌をよむ 鳥もとまれと 目印に

梅の花笠 かけ川の宿

六柯園

袋井

ちりひとつ はかぬ座敷に 五味をしも

いはふやとその 袋井の宿

トミ丘 三国舎日出成

見付

人のミか たひ鶯も 来てとまる

宿の見付の むめのはなかさ

醒々楼栞

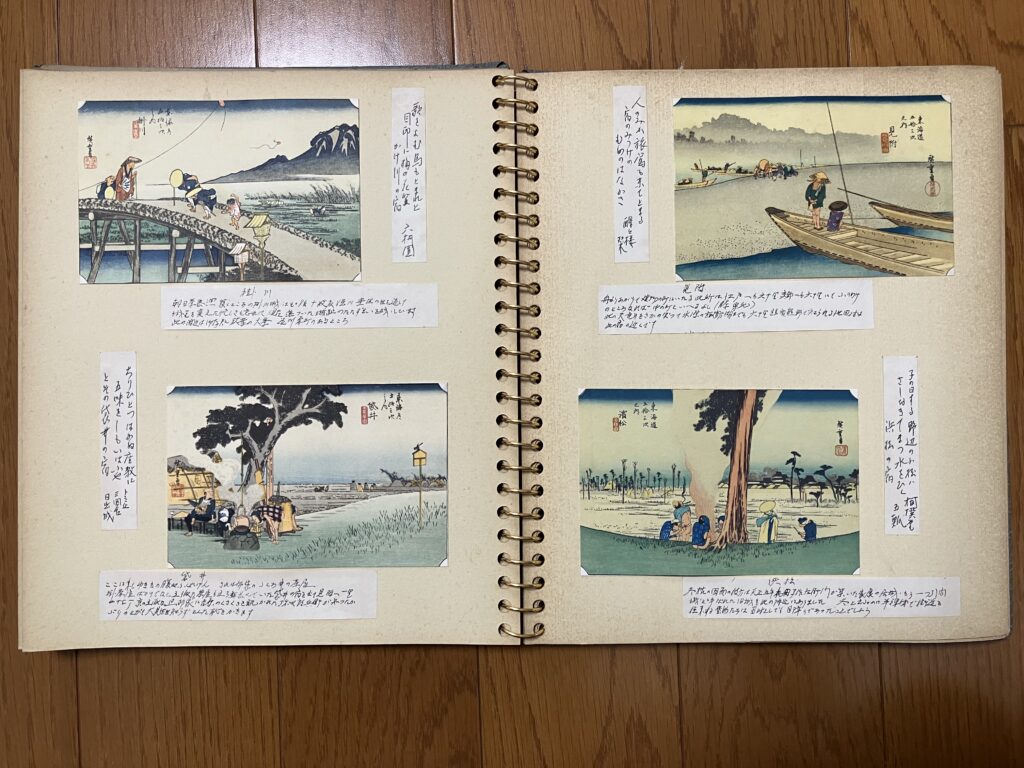

◎浜松から吉田まで

はま松

子の日する 野辺の小松ハ さしおきて

まつ水をひく 浜まつの宿

柯撰堂五瓢

まひ坂

おしら女か さへつる声も かしましゝ

これや雲雀の 舞坂の宿

九峯舎静

あらゐ

名物の むなきも匂ひ うハゝれん

あら井の宿の 梅かかはやき

哥多言大記

白須か

はるの野に つまをハ乞て なく雉子ハ

己かありかを 人にしらすか

社頭軒鈴彦

ふた川

二川の 火うち坂をも 打こへて

ほくちをさして かへるかりかね

日出成

よしだ

風吹は まねくさまあり 諺の

よし田女郎衆に にハの青柳

小紅

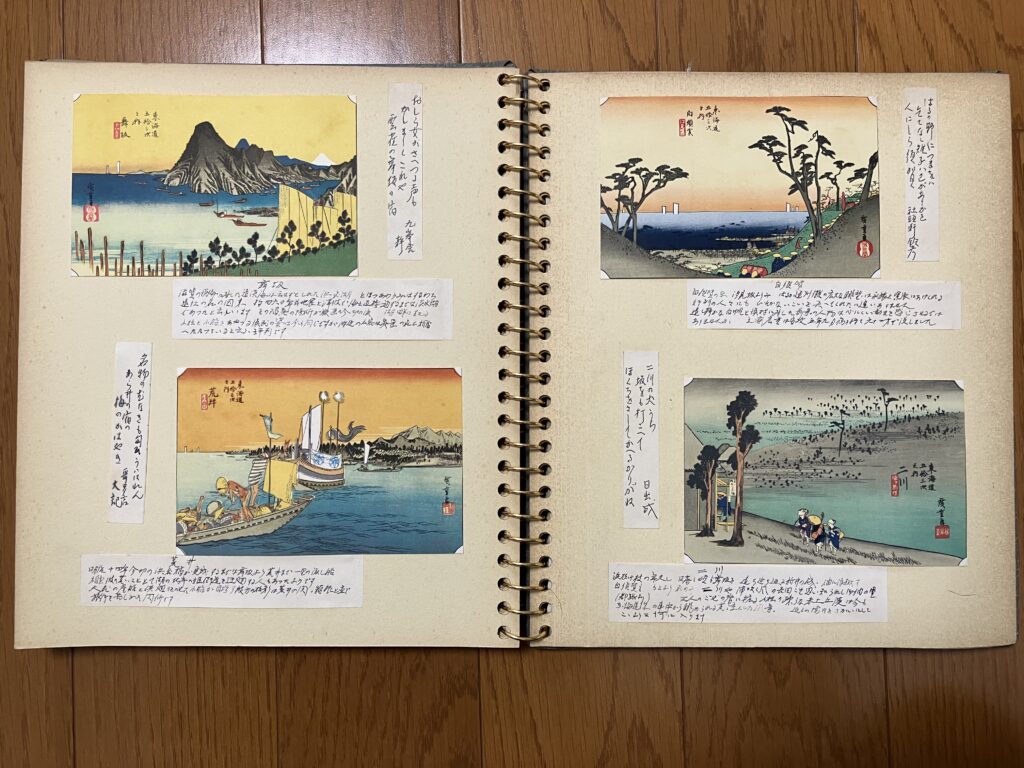

◎御油から地鯉鮒まで

御油

ともし火の 御油の宿にも 春くれハ

身をもやしつゝ 妻乞る雉子

酒泉楼友成

赤坂

赤坂の 奴の凧も 春風に

のほるかあれハ 下るのもあり

三輪ノ屋杉守

奴にも よふ赤坂の 宿なれハ

軒端に薫る やりむめの花

ナルト 松樹軒保丸

ふぢ川

旅人の 多き春とて 花よりも

かさの浪立 藤川の駅

ナルト 山辺秋人

岡崎

あつさ弓 春立しより 矢はきてふ

橋のうへにも 霞ひくなり

紅梅舎薫

ちりふ(池鯉鮒)

夕風に ひけるかすミの 網やれて

いつるや池の 鯉鮒の宿

瓢駒雄

◎鳴海から庄野まで

なるミ

きへのこる 雪も所の 名物と

かのこしほりに なるミてふ宿

花岳春也

みや

治まれる 御代にハ武士も やり梅の

ミやあふなしと さや廻りしつ

雪ノ降時

桑名

たひ人も けふハ七里の 海の上

くハなくわたる 春のうららか

泉水亭庭守

四日市

こはあめに 舎るも三日 四日市

いつか都の 春に逢ふへき

升廼屋千代丸

石やくし

咲むめの かなふつならて うくひすの

きて経をよむ 石薬師堂

ナルト 花王軒芳住

庄野

宿の名の しやうのにまさる 匂ひかな

そよふく風の さそふ梅かゝ

面也

◎亀山から水口まで

亀山

旅人の 多き春とて 七ツ起

六ツをかくさぬ 亀山の宿

嵐山亭吹雪

せき

春くれハ 関の地蔵の あたりまて

ふとしのやうに ひく霞かな

貫道

坂の下

鶏の さかの下とて 春の日の

七ツ時より とまる旅人

百六齋大浦

土山

春雨の ふる土山を 大名の

けふをはれとて かさる宿入

楓枝園月人

水口

おしやれ女か はるの道者に つく嘘の

たれも一はい くふ鰌しる

五ツ島人

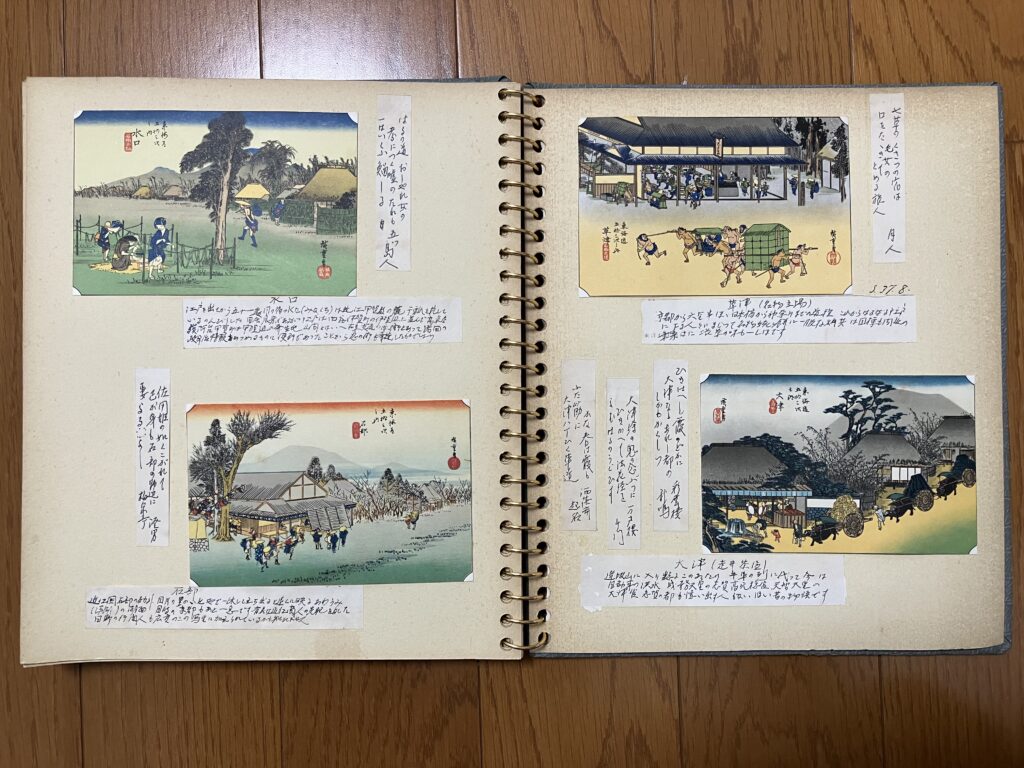

◎石部から京都まで

石部

佐用姫の 如くこかれて 己か身も

石部の野辺に 妻乞るきし

ナルト 梅泉亭澄男

草津

七草の くさつの宿ハ 出女の

口をたゝきて とめる旅人

月人

大津

うららかな 春ハ霞も ふた筋に

大津八丁 ひく車道

洒落齋起名

大津絵の 鬼の念仏に ひきかへて

法華経をよむ 春のうくひす

万戸楼千門

ひきはへし 霞のまくに 大津なる

あれしミやこの しかもかくしつ

彩雲楼龍鳴

京

さほ姫も 京女には はつかしと

霞の衣を かつきてやくる

六々園

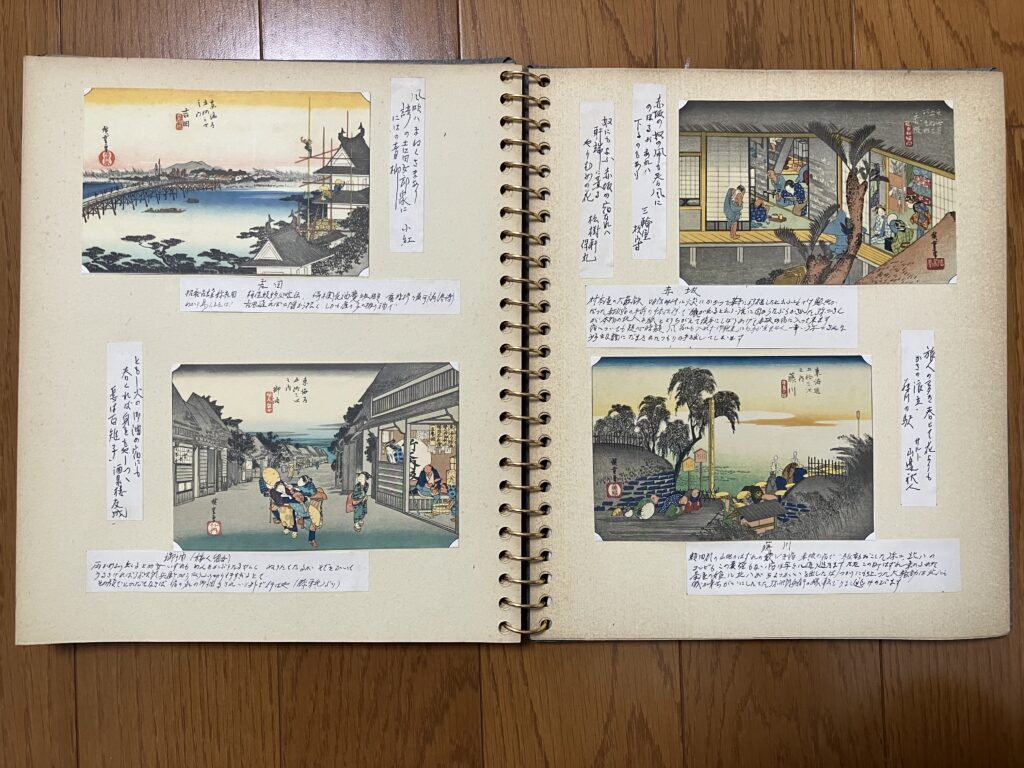

気づき

○春足さん一門の狂歌を見ることが出来る好資料である。東海道五十三次をお江戸日本橋から出発して時計回りに廻り京に至る双六に仕立てており当時人気のあった趣向と思われる。中には神奈川や大津のように複数の狂歌が詠まれている箇所もある。上がりの京を詠んだ六々園がうまいのは当然として発端の日本橋を詠んだ卯時も先の月次金石狂歌集では上位に入賞しており春足さん一門では実力者だったことが伺われる。

○総じてどの狂歌も秀逸。

○千里亭駒子(駒子)は春足の娘。

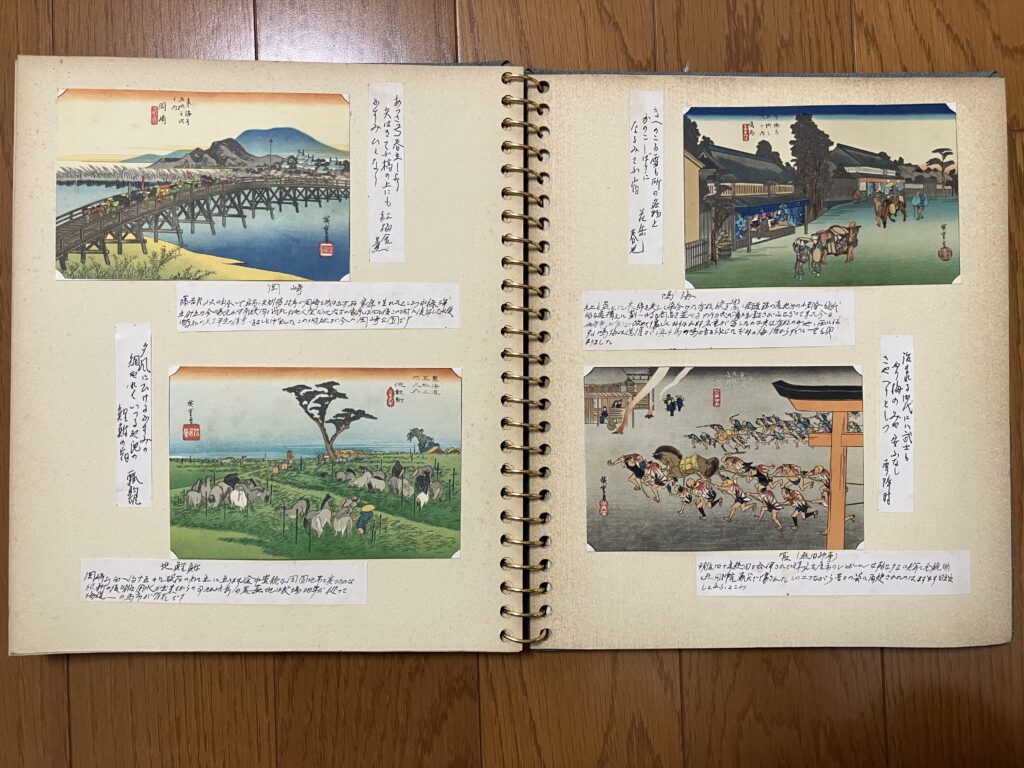

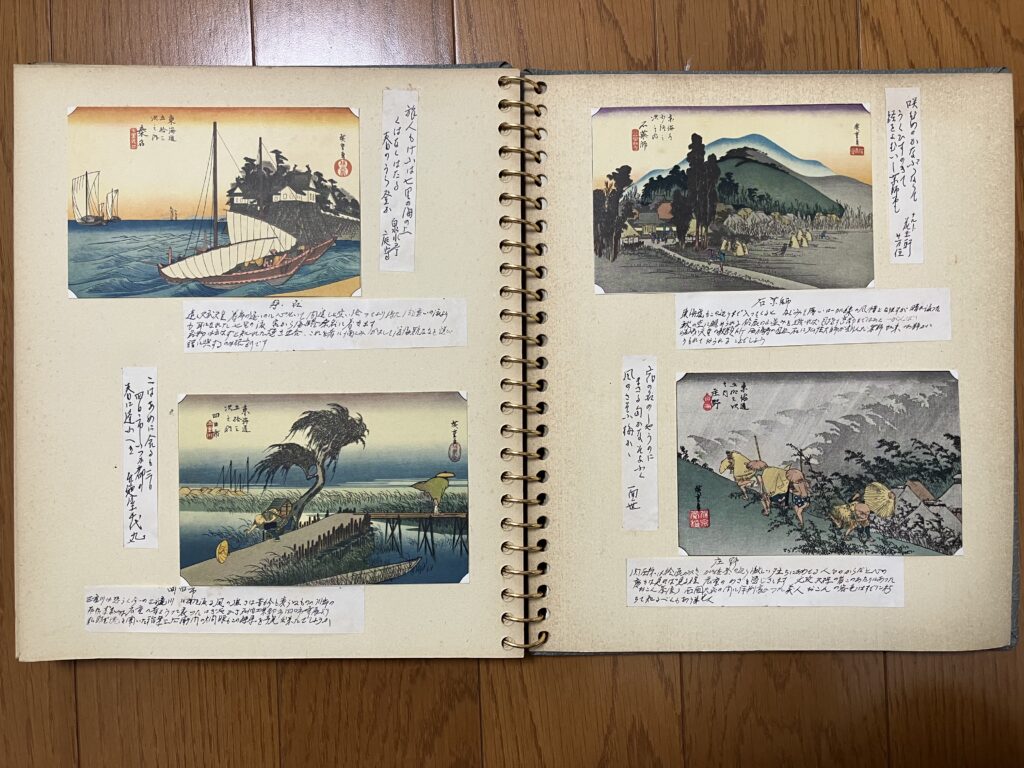

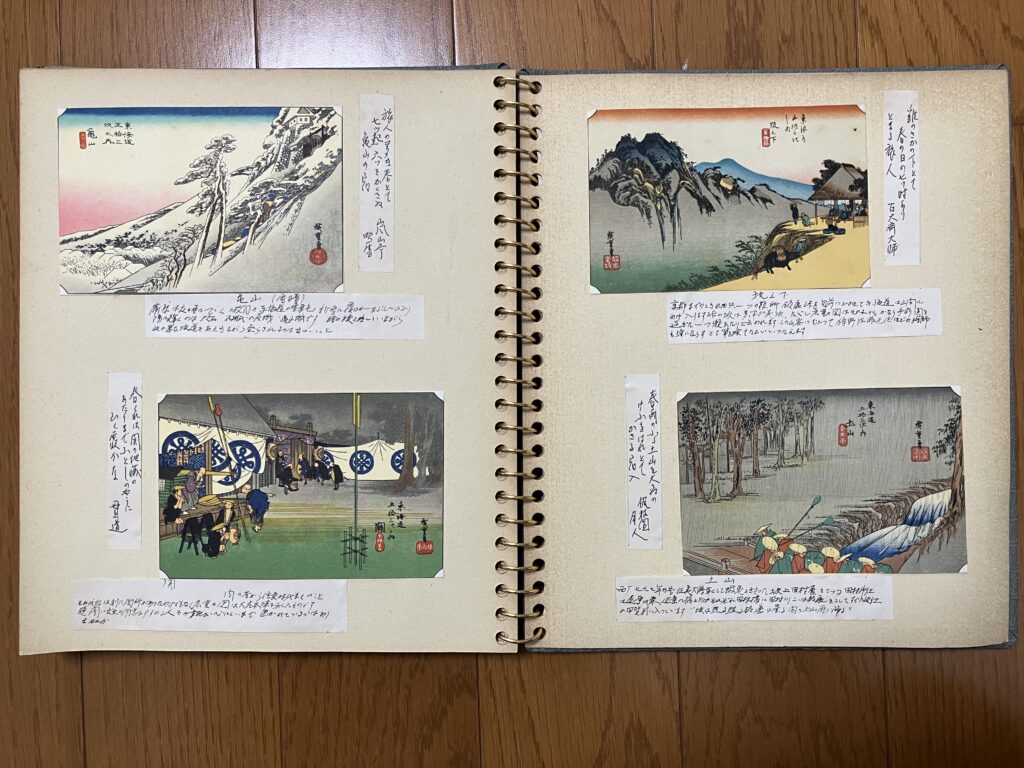

東海道五十三次 狂歌双六アルバム(昭和37年 遠藤林太郎作)

コメント