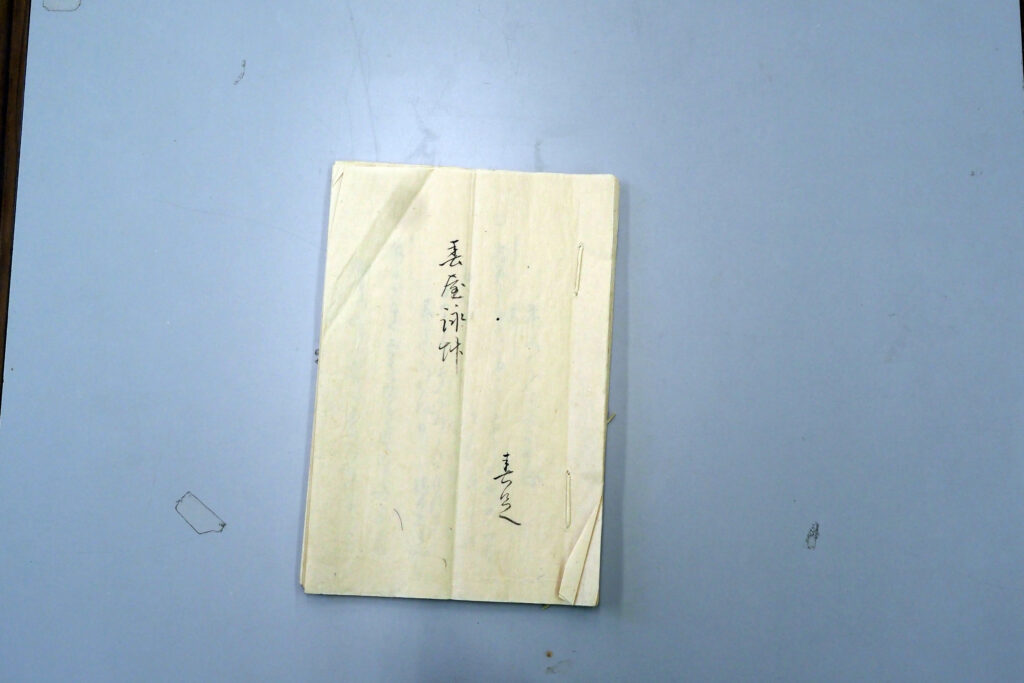

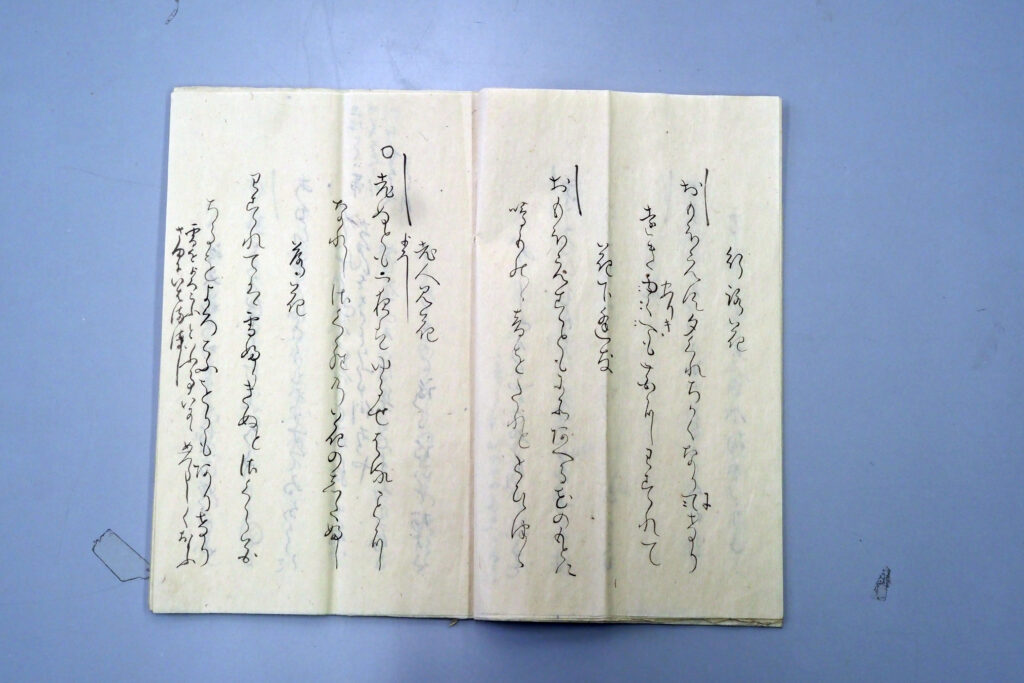

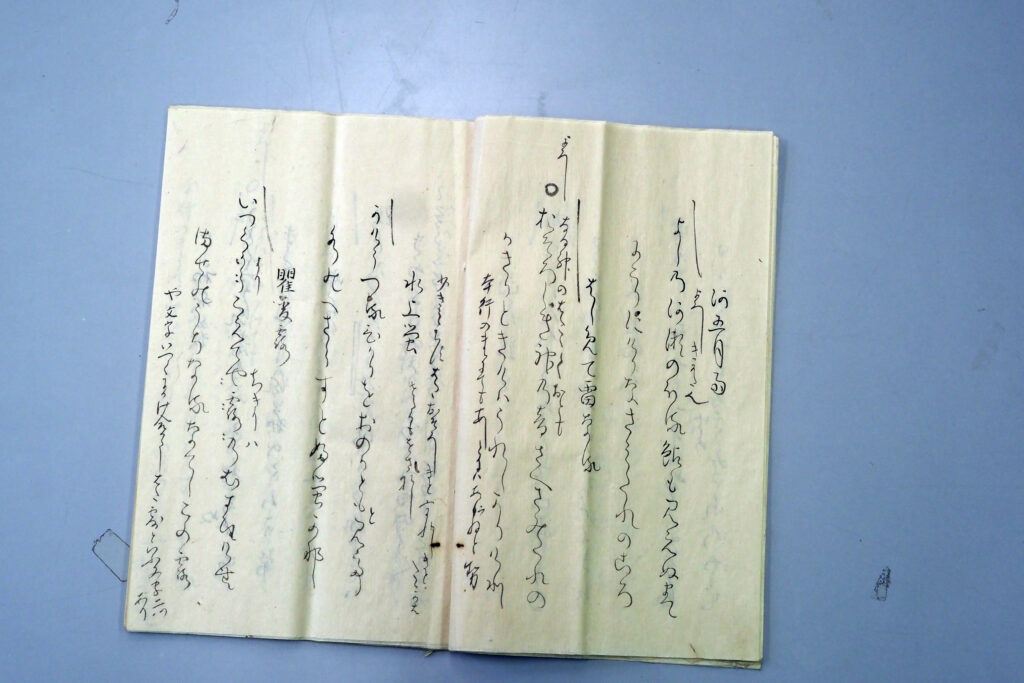

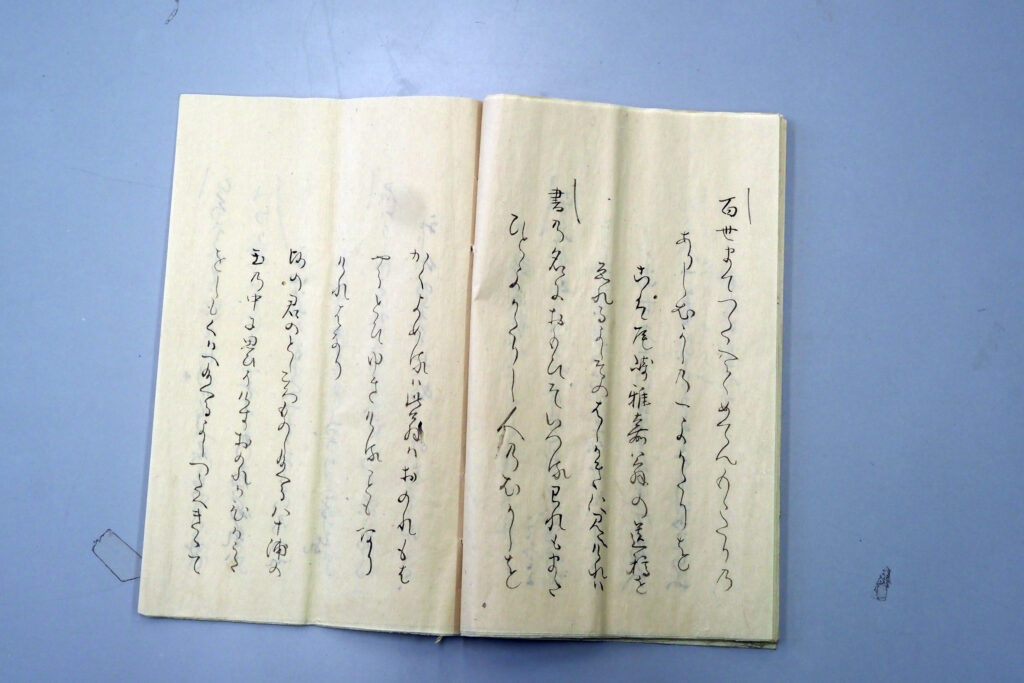

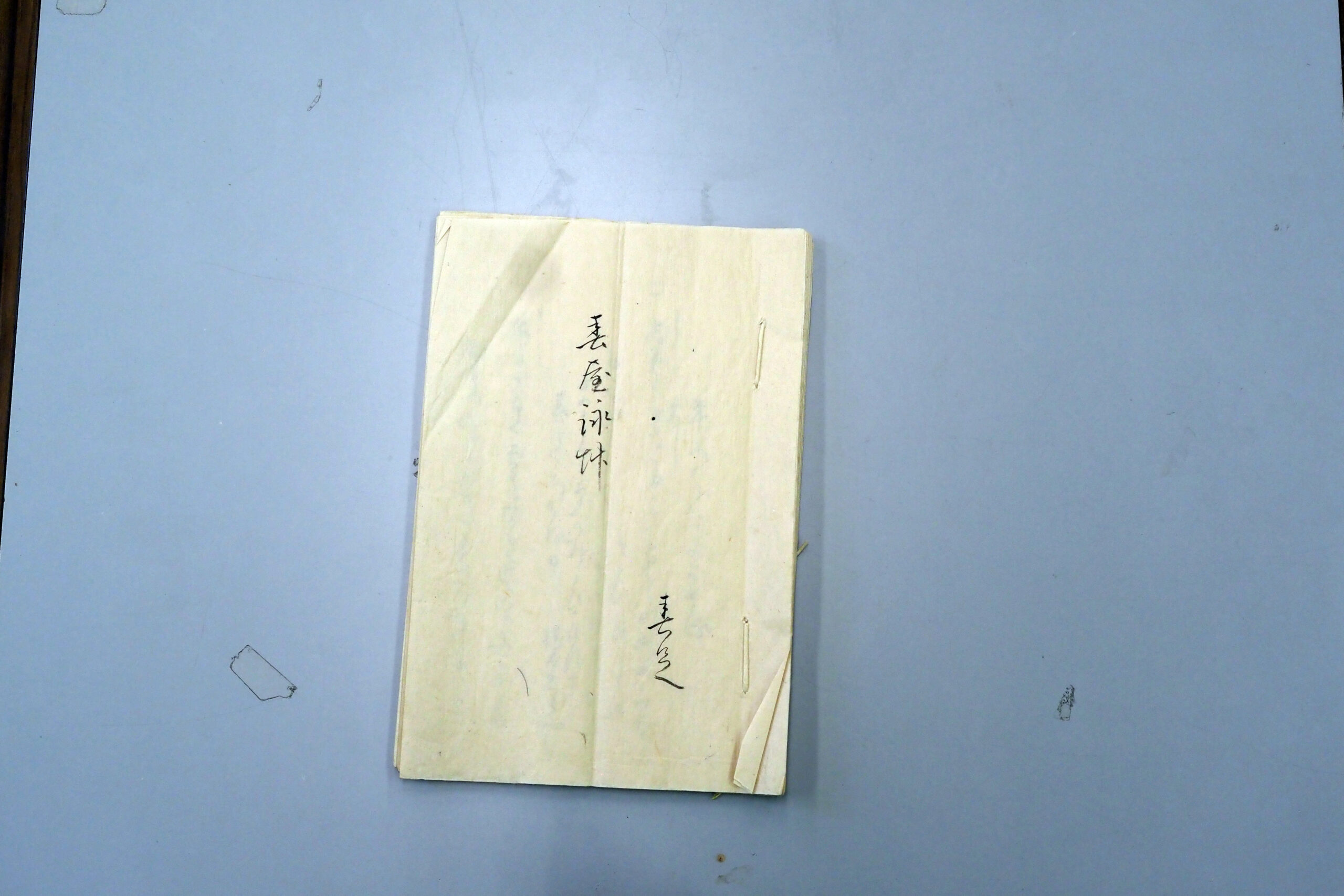

春屋詠草 春足

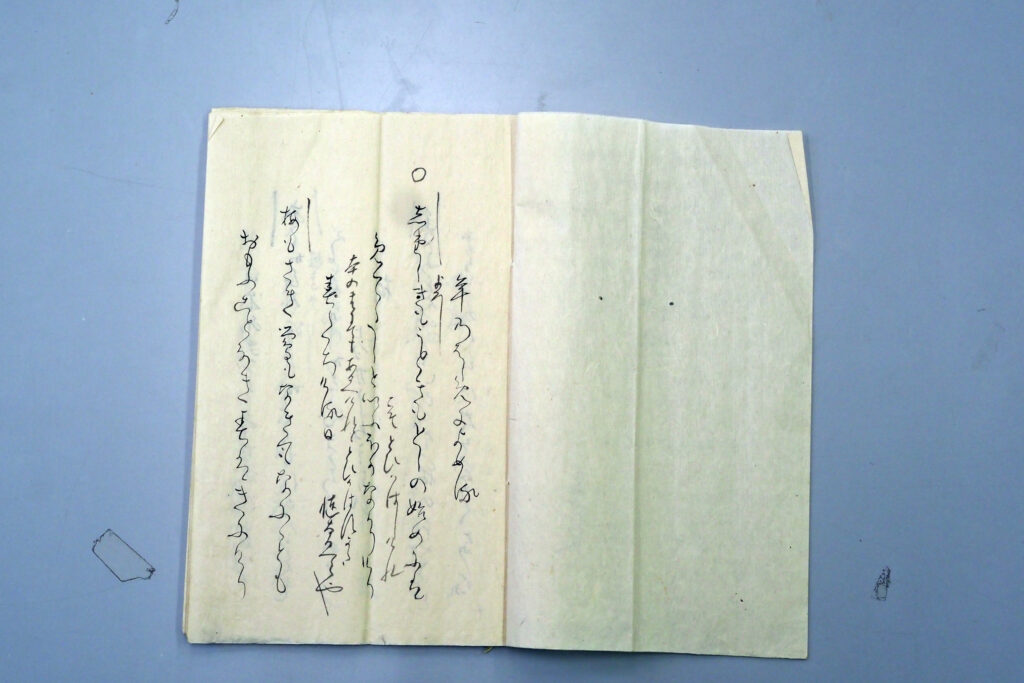

春屋(はるのや)は春足が和歌を詠んだ時の名前。最後のページに「○のしるした(け?)るは鰒玉集三篇ニ加へ侍りぬ 諸平」とあり。春足和歌の右や左に同じ墨いろで書き込みあり。諸平の評と思われる。右書、左書、上書で示した。

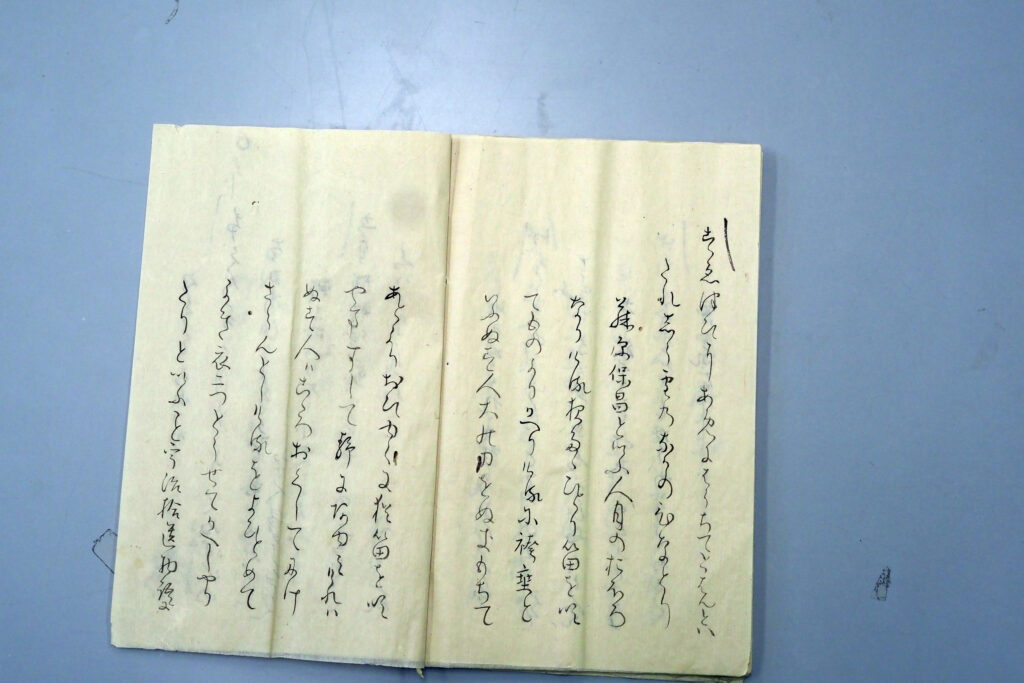

年のはしめによめる

○したしきもうときもとしの始めには

めてたしといふほかなかりけり

(右書)「いふほかなかりけり」

→「こそとひかはしけれ」

(左書)本のまゝにてもあるへけれととひかはすにて

随(慥?)なるへくや

春たちける日

梅もさき鶯もなきてなにことも

おもふことなき春はきにけり

日本外史をよミて古戦場霞を

たゝかひのありしあとゝもおもほえす

のとかにかすむきちり(?)うのはら

(左書)上句力こらぬこゝちす

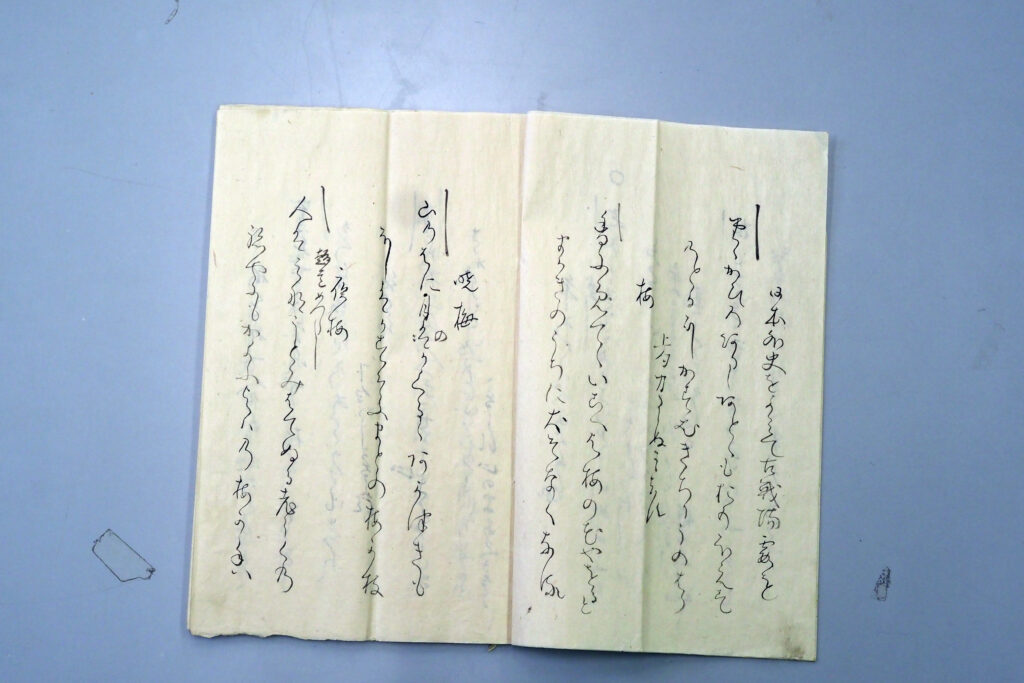

梅

香にめてゝいこへは梅の花やをると

まかきのうちに犬そなくなる

暁梅

山のはに月はかくるゝあかつきも

ほしはかすかにまとの梅か枝

(右書)「月は」→「月の」

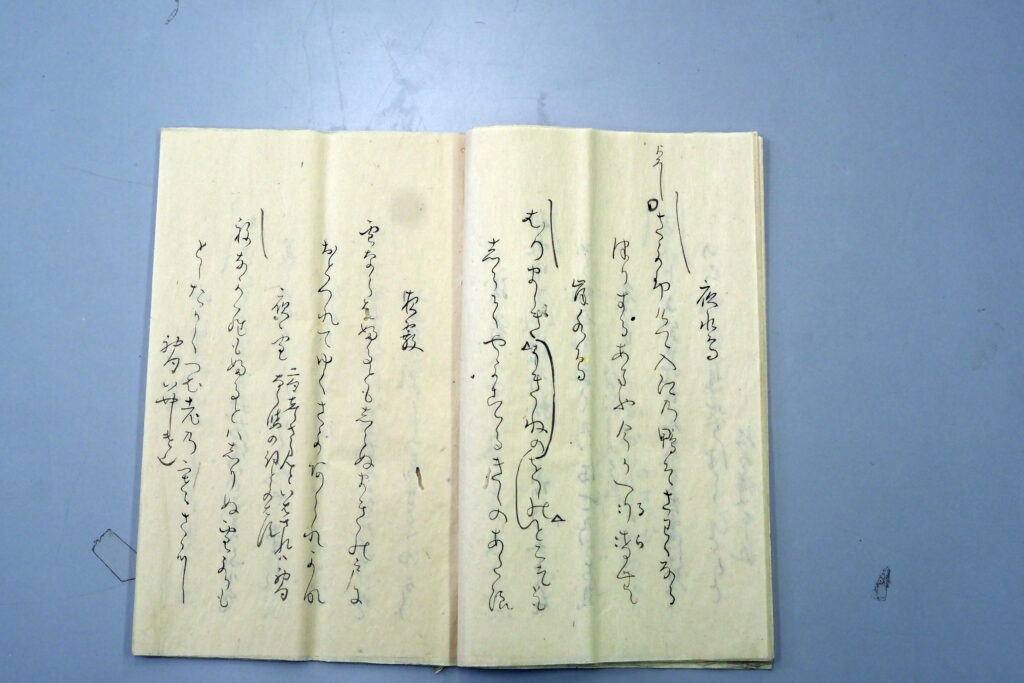

夜梅

人はミなうとみはてぬる老らくの

ねやにもかよふよハの梅か?

(右書)趣意めつらし

梅を折りて人のもとにおくるとて

鶯のやとりなれにし梅そとは

かつちる花のあとにてもしれ

(左書)下句たしかならす

待花

つま木こる人さへゆかしさくら花

さかりをいつととはまほしさに(?)

(右書)「しさ」の間に「山」

(左書)かならす山の字あるへきなり

あらしの山の花を見るといふ事を

峯に匂ひたもとにさきて花にまつ

こゝろをちらすあらし山かな

寺花

やまてらのいらかハ花にうつもれて

雪に声ある入相のかね

行路花

おもほえす夕くれちかくなりてけり

遠きゆくへも花にわすれて

(右書)「なりて」→「なりに」

「ゆくへも」→「ありきも」

花下逢友

おもほえずともにそあへる花のもとに

鳴ものゝ音をたれととひつゝ

老人見花

○老ぬとも二夜はゆるせはることに

なれしさくらの花のしたふし

(右書)よろし

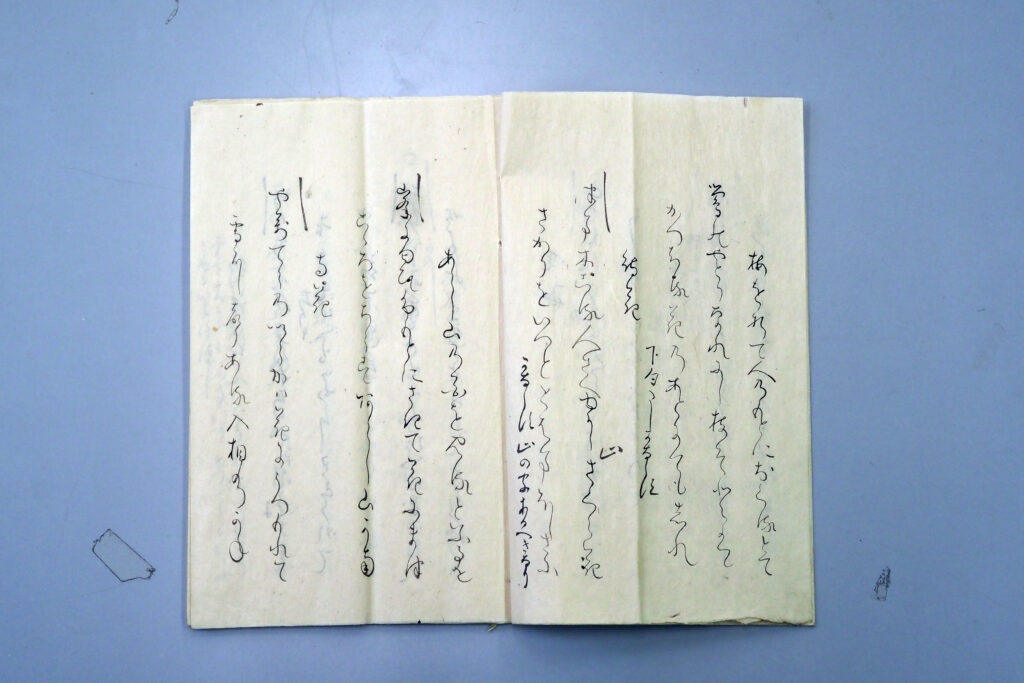

落花

わすれては雪ふりきぬとさくら花

ちるをよろこふをりもありけり

(左書)雪をよろこふといふこといかにめつらしくおもふ

さまにいはまほし

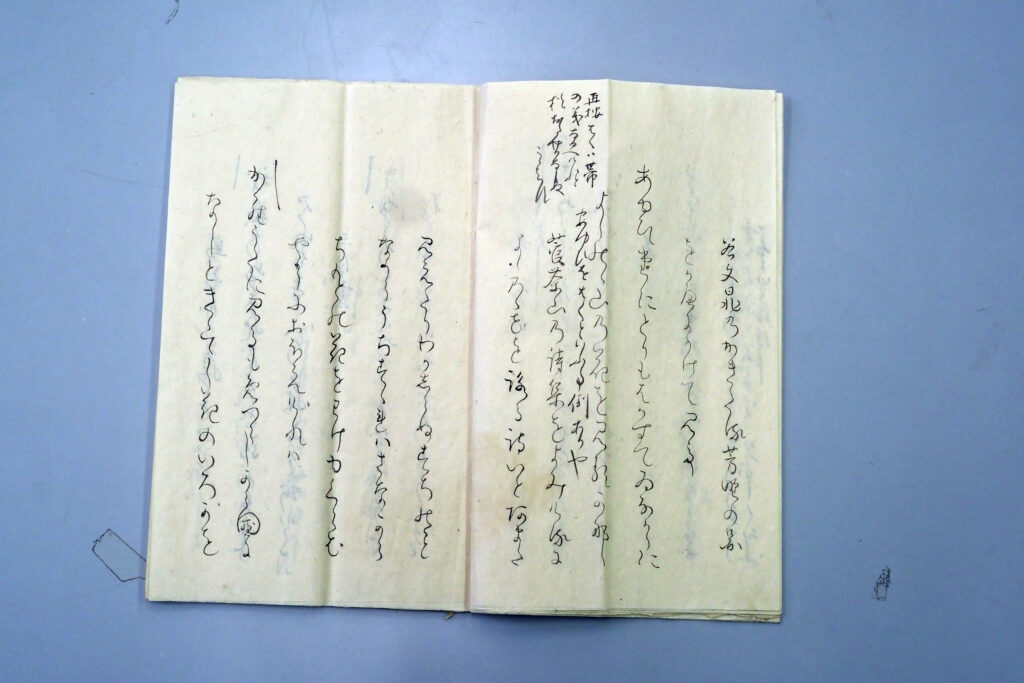

谷文晁のかきたる芳野の図

をかへにかけて見る

あゆひだにとりもはかすてゐなからに

よしのゝ山の花を見るかな

(左書)あゆひをはくといふ事例ありや

(上書)再按 はくハ帯

の義なるへけれと

猶おたやかならぬこゝちす

菅茶山の詩集をよみけるに

よしのゝ花を謡る詩いとあまた

みえたりわかしらぬすちのこと

なりうちすくれはさなから

ちもとの花をわけゆくらむ

やうにおほえけれハ

からくにに見るもめつらしから国に

なしときゝてし花のいろかを

馬上に藤を見る

我鞭のふさのかけかと駒とめて

見れはきしへの藤にそありける

三月尽

きぬきぬのうさハむかしとなる老も

猶をしまれぬ春のわかれは

残花

うれしさハさくらにたくひも夏山に

たつねあたりしはなの一もと

(右書)「あたりし」→「?にける」

(左書)あたるといふ事みやひかならす

かくも

またゝくひなつの山路にわけいりて

たつねあたりし花のうれしさ

待郭公

卯花ハさきにけらしな今いくか

ありてかきかむ初ほとゝきす

(右書)「さきにけらしな」

→「今さかりなり」

(左書)二句の疑おたやかならす

人伝聞郭公

山里のつかひはきたりおひつきて

われもきかなんはつほとときす

閑居郭公

かたらはん人しもなくて山すミの

わたくしものにきくほとゝきす

五月雨久

雪ならハ軒やうつまんふりにける

日かすもつもるさみたれのやと

(右書)「さみたれのやと」

→「やとのさみたれ」

河五月雨

よしの河瀬のほる鮎も見えぬまて

にこりにけりなさミたれのころ

(右書)よろしきうた也

はしめて雷なる

おそろしき神の音さへさみたれの

かきりときけハうれしかりけれ

(右書)「おそろしき神の音さへ」

→「なる神のはゝたくおとも」

(左書)本行のまゝにてもあしとにはあらねと勢

少きこゝちす はたおそろしきとうれしきと

たゝかはせたるもをさなし

水上蛍

かけうつるひかりをおのかともと見る

水のへさらすとふ蛍かな

瞿?露

いつくからこえてや霞のむすひけむ

あせのうちなるなてしこの露

(右書)「や露の」→「ちきりハ」

(左書)や文字いつくにかけ合かたしはた露といふ文字二つあり

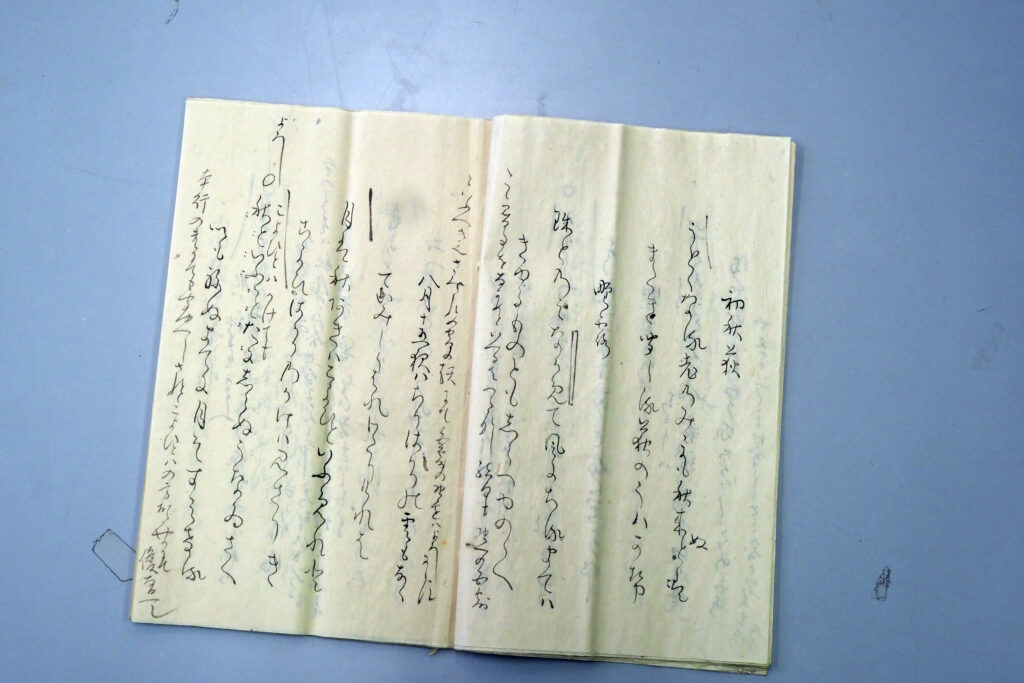

初秋萩

うとくなる老のみゝにも秋来ては

またき聞しる萩のうハかせ

(右書)「秋来ては」→「秋来ぬと」

野露

珠とのミなかめてかせにちるまてハ

きゆるものともしらつゆのうへ

(右書)「なかめ」に二重線

(左書)たゝ見ることをなかめといへるはつたなし結句も野への白露

といふへき也さみたれのやま(??)の類にて白露の野をハよろしからす

八月十五夜ハちりはかりの雲もなく

ていみしうはれわたりけれは

月は秋あきハこよひといふ見れと

こよひはかりのかけハ見さりき

○秋といふかとたにしらぬうなゐさへ

いもねぬまてに月そすミける

(右書)「秋というかとたに」

→「こよひとハかけても」

(左書)本行のまゝにても聞ゆへしされとこよひハの方おたやかにて優なるへし

月前遠情

○月を見ておもひそいつるむかしわか

ひとよあかしのうらの秋風

(右書)「見ておもひそいつる」

→「見れハ袖にそかよふ」

(左書)本のまゝにてハ秋風のかけ合上句に更になしかつおもひそいつるも

をさなきこゝちす袖にかよふにておもひ出る意ハミちたり

月前獣

月にとふともかと見れハさゝくりの

おつるをひらふましらなりけり

月見るものけるとき

板とさす人いふかしとゝへハとく

月にあくかれいてしあとなり

田家鹿

さを鹿の声をやむなりをやミなく

小田もるしつや引板ならすらん

(右書)聞(?)ハしたれとくたくたしく

て調わろし調わろきハ哥の本?にあらす

老人見紅葉

もみちはの色にハゆるせ手束杖

つくはかりなるおいらくの身も

(右書)「おいらくの身も」

→「おいのすさみも」

(左書)身との?にてハことたらす

山路時雨

かさとしもいふ人ハなしたつたやま

ひとりこえゆく夜半のしくれに

(右書)「かさとしも」→「かさとたに」

残菊

くれゆきし秋の残りてありそとは

たれしらきくのませのうち哉

(左書)これの詞とゝのはす

冬月

こからしに峯のもみちはちりはてゝ

のこるは月のかつらひともと

(左書)結句優ならす

夜水鳥

○さよふけて入江の鴨そさわくなる

つりするあまや今かへりけむ

(上書)よろし

(右書)「かへりけむ」→「かへるらむ」

岸水鳥

む(?)りましきうきねのをしのとこそとも

しらてやよするきしのあら浪

(右書)「うきねのをしの」

→「をしのうきねの」

夜霰

雪ならてふるともしらぬまきの戸に

おとつれてゆくさよあられかな

(左書)二句しらさらんといはされハ初句

ならばの詞とゝのはす

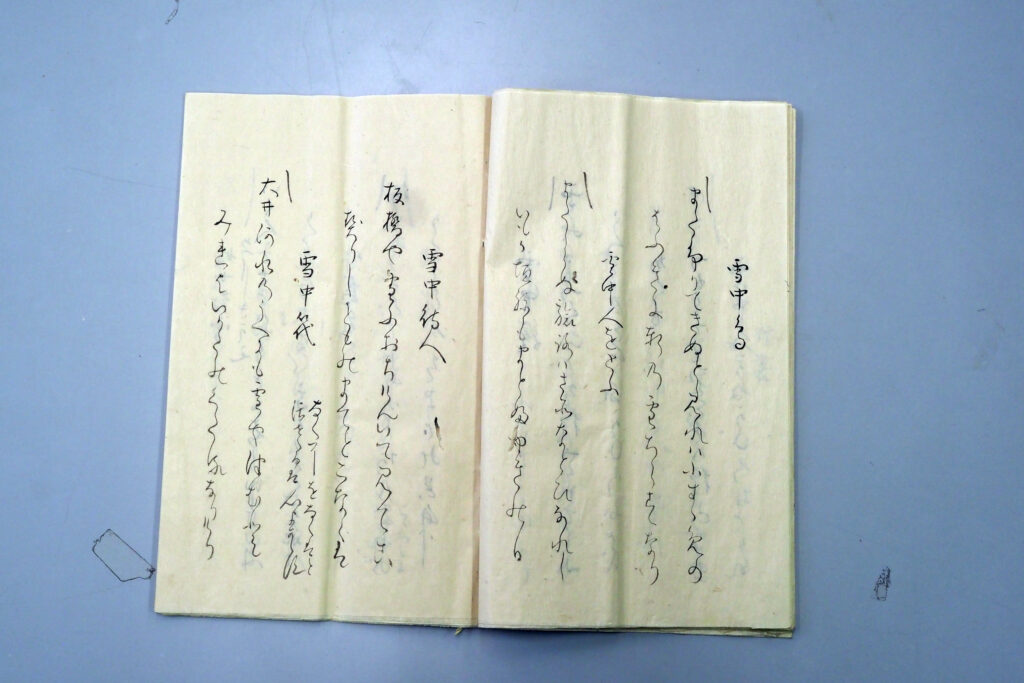

夜雪

ねなからもふるとハしりぬ雪よりも

としたかくつむ老の寒さに

(左書)初句いやしき也

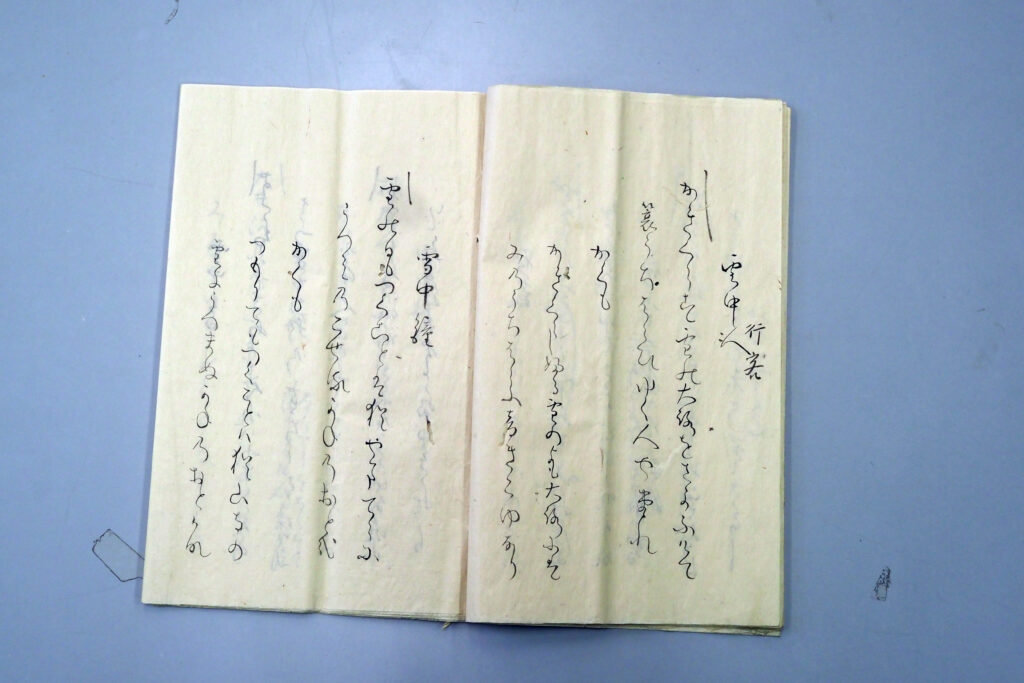

雪中へ

かきくらす雪の大路をさよふけて

蓑うちはらひゆく人やたれ

(右書)「雪中へ」→「雪中行客」

かくも

かきくらしふる雪のよも大路には

みのうちはらふ音きこゆなり

雪中鐘

雪の日もつくことは尚やまてらに

うつミのこせるかねのおと哉

かくも

つもりてもつくことハ尚山寺の

雪にうつまぬかねのおとかな

雪中鳥

またふりてきぬと見れハ小すゝめの

はふきに軒の雪ちらすなり

雪中人をとふ

またしらぬ旅路ハさそなとひなれし

いもか垣ねもまとふゆきの日

雪中待人

板橋や雪におちけんいて見てこ

契りしとものまてとこなくは

(左書)なくにをなくはと

?たるは心よからす

雪中筏

大井河水のうへにも雪やつむと

みれはいかたのくたるなりけり

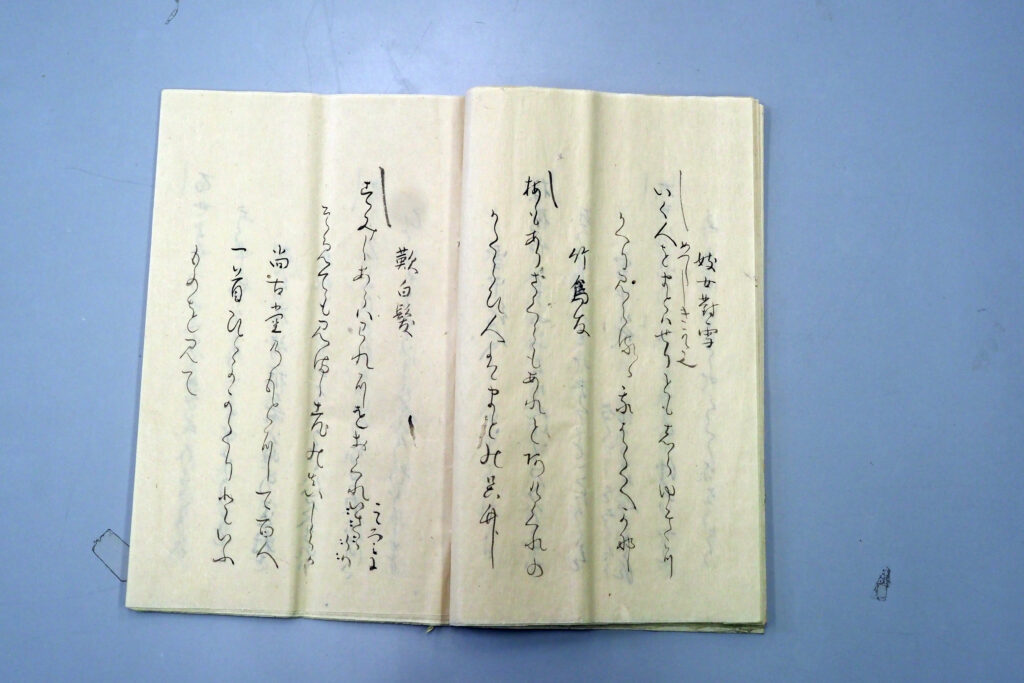

妓女対雪

いく人をまとハせりともしらゆきに

かへり見らるゝ我がはたへかな

(右書)めつらしきうた也

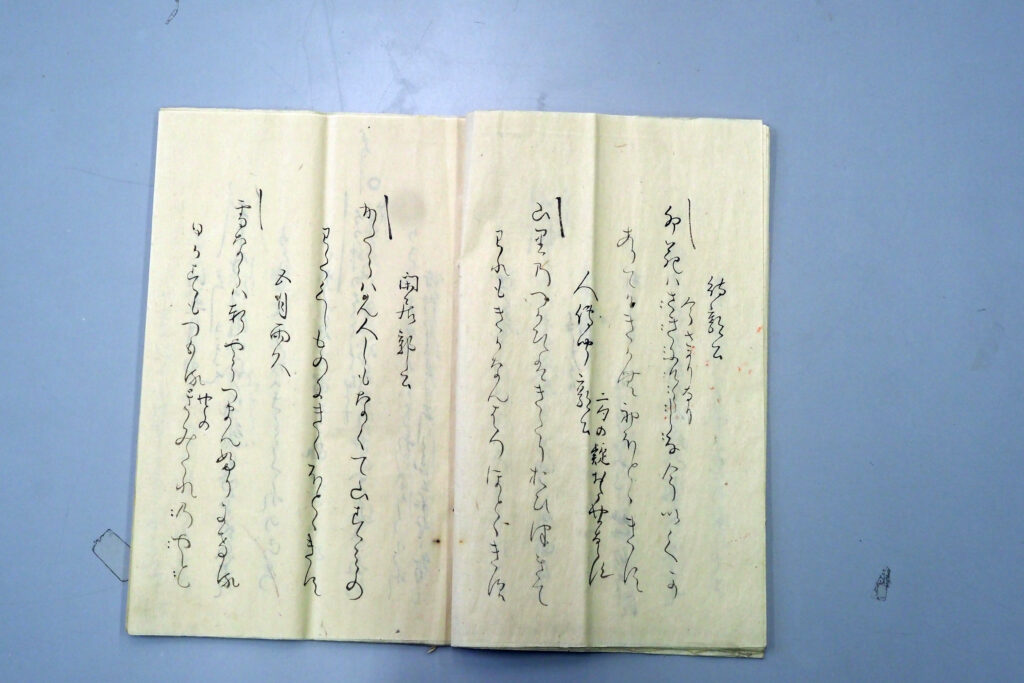

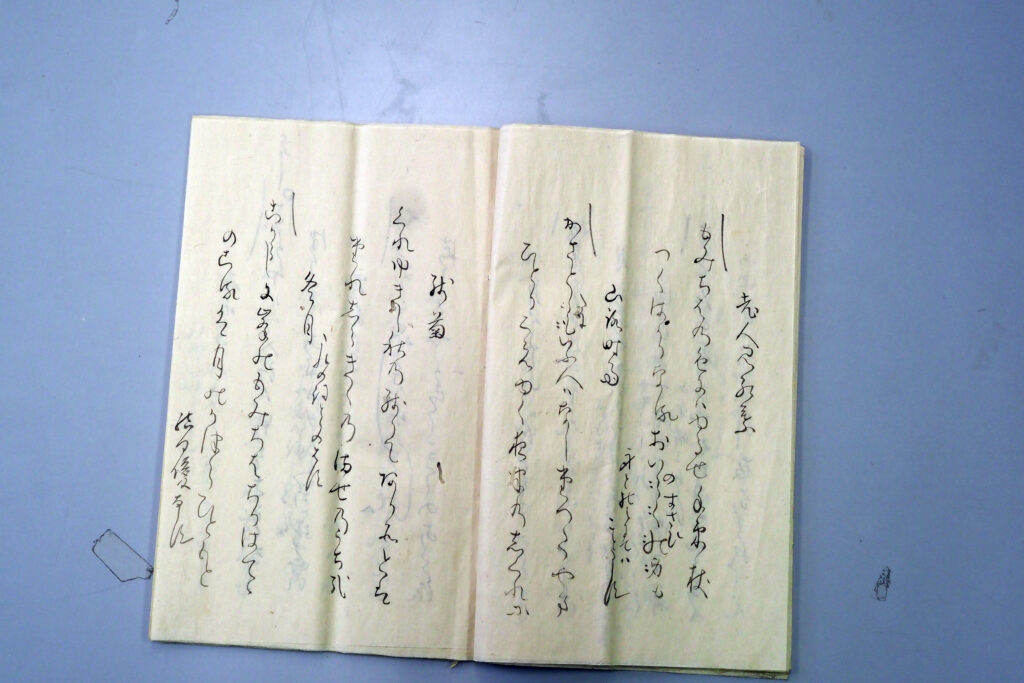

竹馬友

梅もありさくらもあれとあけくれの

かたらひ人はまとの呉竹

歎白髪

すみしあらハわれにをおくれいさゝかハ(?)

そめても見まし老の真しらか

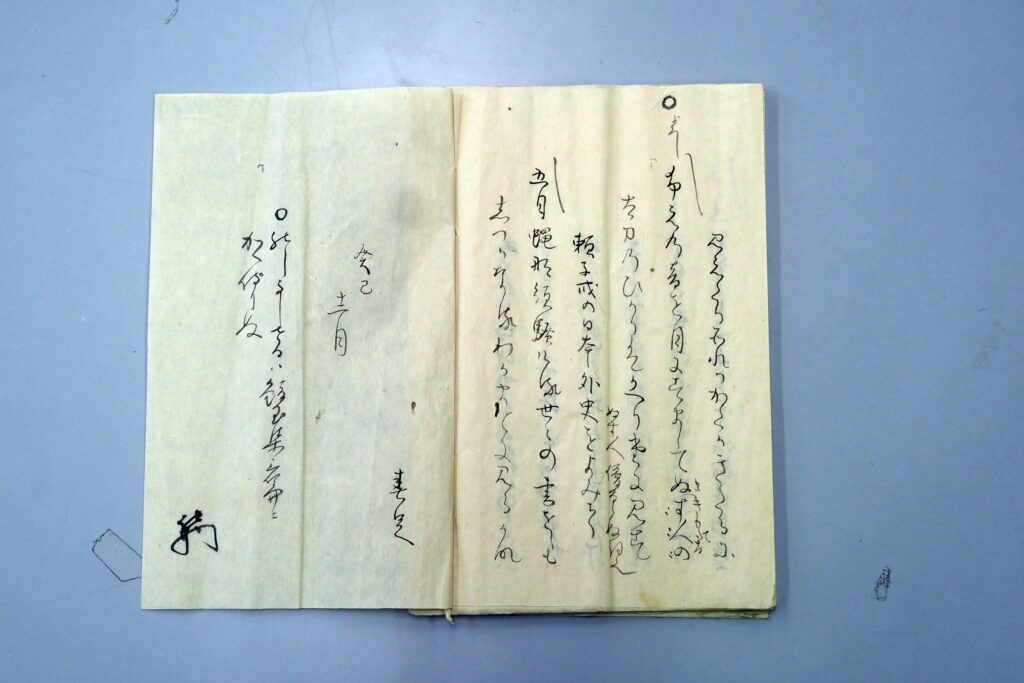

尚古堂のもとにて百人

一首ひとよかたりといふ

ものを見て

(次ページに続く)

(前ページの続き)

百世まてつたへてめてんもゝたりの

ありしむかしの一よかたりを

こは尾崎雅嘉翁の送稿を

ゑれるよしそのはしかきに見へけれハ

書の名におもひそいつるわれもまた

ひとよかたりし人のむかしを

かくよめるハ此翁ハおのれもは

やうとひゆきけることもあり

けれはなり

此の君のとしころものし給へる八十浦の

玉の中に思ひかけすおのれかひかうた

をしもくハへ給へるよしつたへきゝて

(次ページに続く)

(前ページの続き)

ひろはるゝ時もありけり石すらを

わかのうらわにとしのへぬれハ

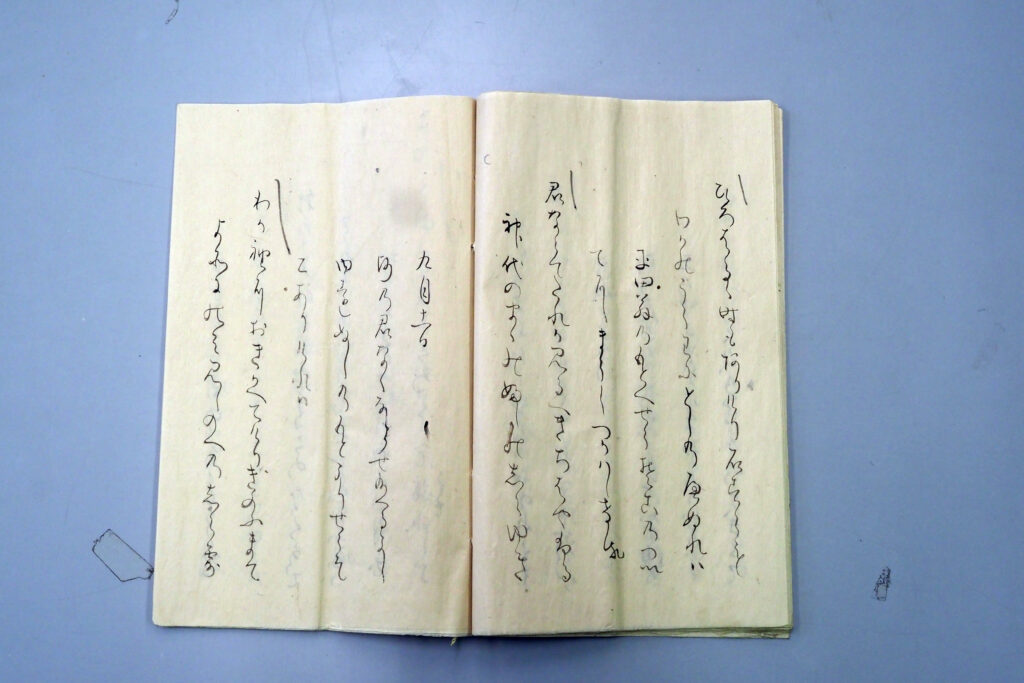

平田翁のもとへせうそこのつい

てにまうしつかハしける

君ならてたれか見るへきちはやふる

神代のまゝのふしのしらゆき

九月十一日

此(?)君なくならせ給へるよし

内遠ぬしのもとよりせうそ

こありけれハ

わか袖におきかへてけりきのふまて

よそにのミ見しのへのしら露

をさなきものゝなくなりけるとき

朝な夕ななくみとりこのなくなりて

われそなくなるあさなゆふなに

おもしろき海に船あり月出

たるところ

とまふねのかゝるあたりに旅ねして

われも月見しことハありけり

(右書)「旅」→「うき」

「こと」→「秋」

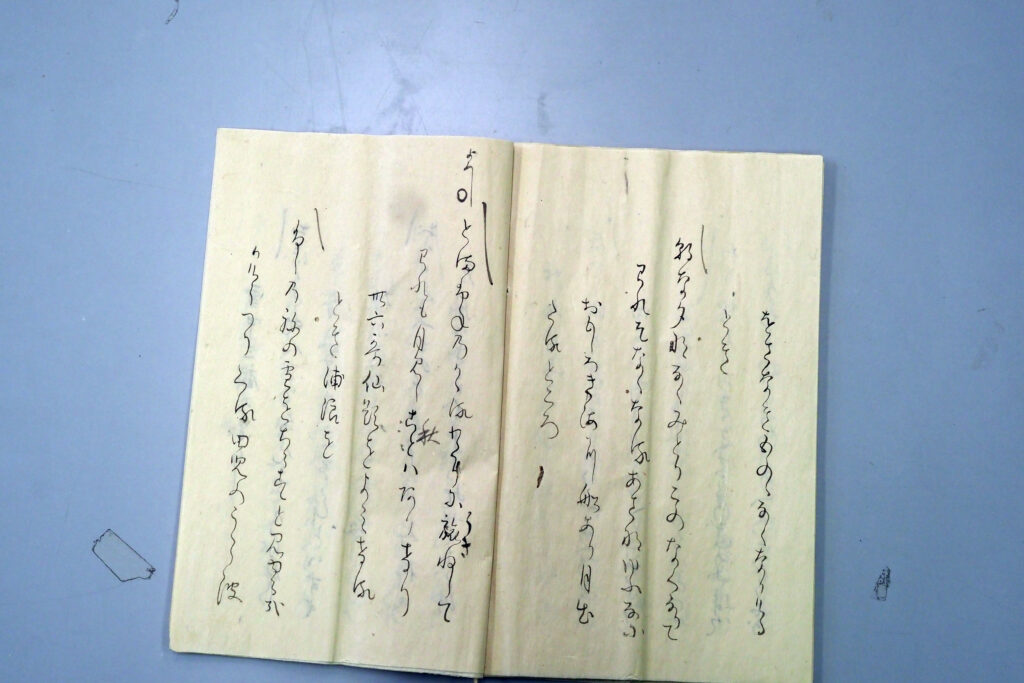

卅六哥仙題をよミける

とき浦浪を

ふしのねの雪をちらすと見ゆる哉

かけうつりくる田児のうら浪

雪中三顧の図に

おほかたの人かすならん雪の日に

草のいほりを三たひとハすは

柿に烏(?)のとまりたる

おのかくふものともしらすうみ柿の

落つれハさわくよハの小からす

水のなかれに蝶のとひたる

わかゝけのうつるを花のちると見て

てうやなかれをしたひゆくらむ

(右書)「てう」→「てふ」

常磐の雪の中にミたりの

子をともなふかくかきたるに

(次ページに続く)

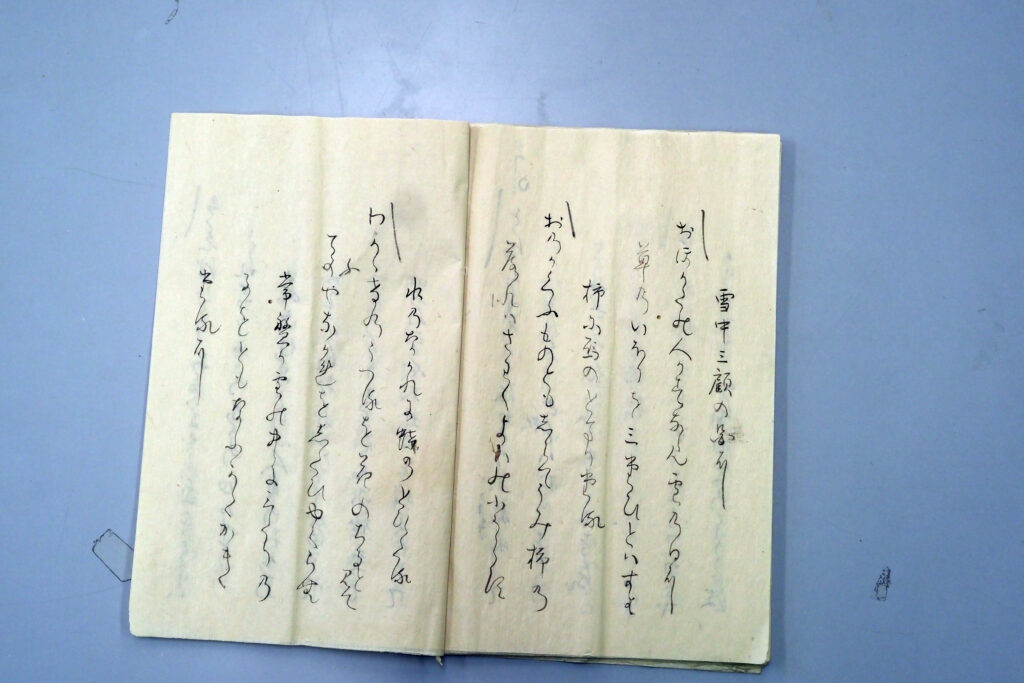

(前ページの続き)

こゑつひにあめにはうちてとはんとハ

これしら雪のなかのひなとり

藤原保昌といふ人月のおほろ

なりける夜たゝひとり笛を吹

てものよりかへりけるに袴垂と

いふぬす人大の刀をぬきもちて

あとよりおひゆくに尚笛を吹

やますして静にあゆミけれハ

ぬす人ハこゝろおくしてにけ

さらんとしけるをよひとめて

よき衣二つとらせてかへしやり

たりといふこと宇治拾遺物語に

(次ページに続く)

(前ページの続き)

見えたりそれかかかたかきたるに

ふえの音を月にすましてぬす人の

太刀のひかりはかへりたにみす

(上書)よろし

(右書)「ぬす人の」→「ぬきもて?」

(左書)ぬす人 優ならぬ詞也

賴子戒の日本外史をよみて

五月蠅なす騒ける世々の書をしも

しつかなるわかまとに見るかな

春足

癸巳十二月

○のしるしせるハ鰒玉集三篇ニ

加へ侍りぬ 諸平

コメント