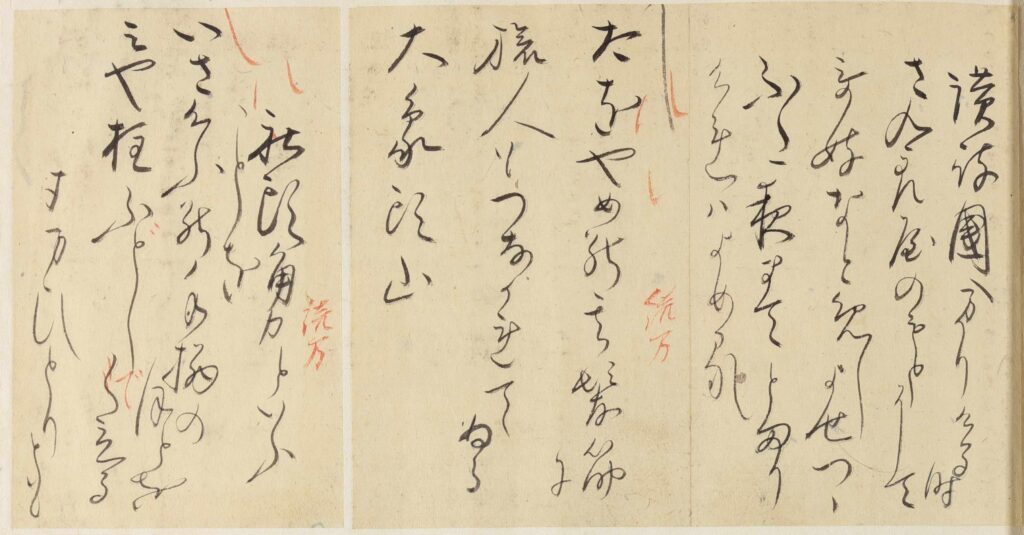

八ゝ 続万

讃岐国へまかりける時

さくら屋のもとにて

哥妓なとめしよせつゝ

ふた夜まてとまり

けれハよめる

たをやめの其髪筋に

旅人もつなかれてゐる

大象頭山

八ゝ 続万

社頭角力といふ

ことを

いさけふの手柄のほとを

みや柱ふとしく立る

すまひとりとも

*「八ゝ」は十五点満点中八点の意、「続万」は「続万載狂歌集」入集の意。以下同。

*たをやめの其髪筋に/旅人もつなかれてゐる/大象頭山 女の髪の毛には大象もつながる 女は、男をひきつける非常に強い力をもっていることのたとえ。(日本国語大辞典)

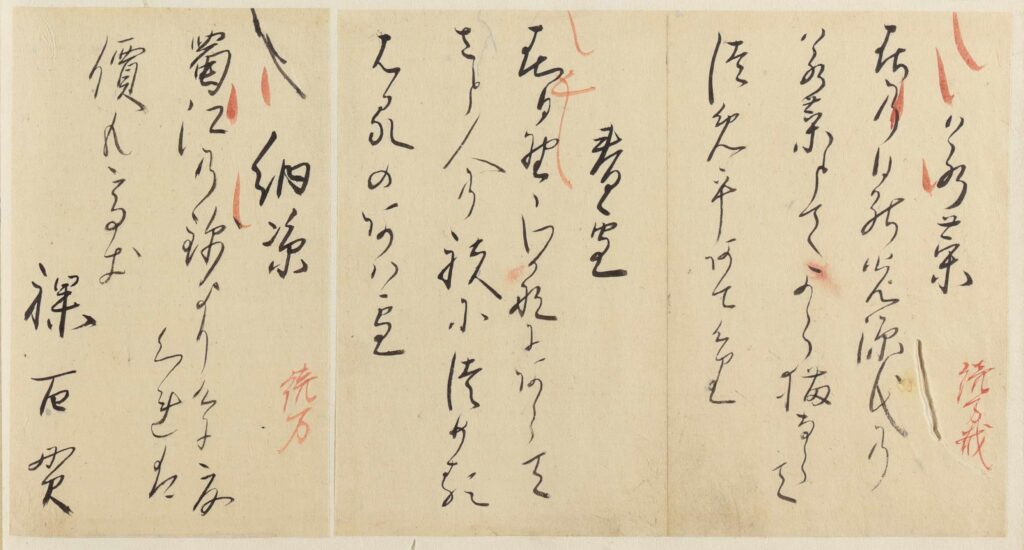

八ゝ 続万載

若菜

春の日の光源氏の

若菜とてから猫ならて

つめをあてけり

五ゝ

春雪

春日野ゝわかなにあらて

さと人の袂につめる

はるのあハ雪

八ゝ 続万

納涼

蜀江の錦よりけに夏くれは

價も高き

裸百巻

*蜀江の錦よりけに夏くれは/價も高き/裸百巻 蜀江錦(しょっこうきん) 中国の蜀(四川)より産する多彩な錦織物,すなわち蜀錦(しよつきん)をいう (改訂新版 世界大百科事典)

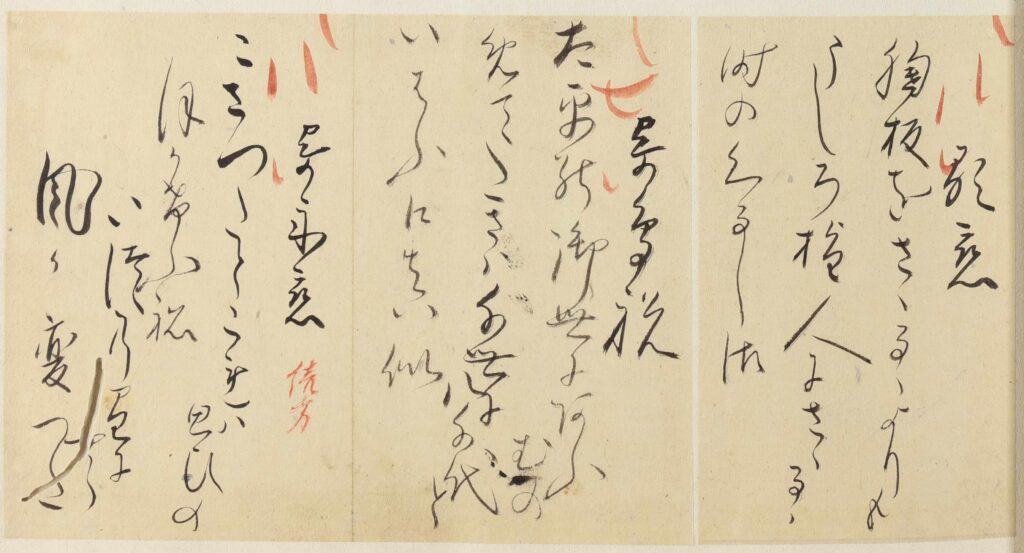

八ゝ

顕恋

胸板をさゝるゝよりも

うしろ指人にさゝるゝ

時のくるしさ

七ゝ

寄鳥祝

太平の御世にあふむの

めてたさハ千世に八千代と

いはふ口真似

八ゝ 続万

寄舟恋

こさつたとこれハ思ひの

ほかけふね

いつの間にやら

風か変つた

*太平の御世にあふむの/めてたさハ千世に八千代と/いはふ口真似 「あふ」に「(御世に)逢ふ」と「鸚鵡(あふむ)」を掛ける。

*こさつたとこれハ思ひの/ほかけふね/いつの間にやら/風か変つた 「ござる」は、「来る、居る」の尊敬語で、「向こうから○○さんがござった(「来た」の意)」「いままでここにござったが(「居た」の意)」などと言う。(goo辞典)

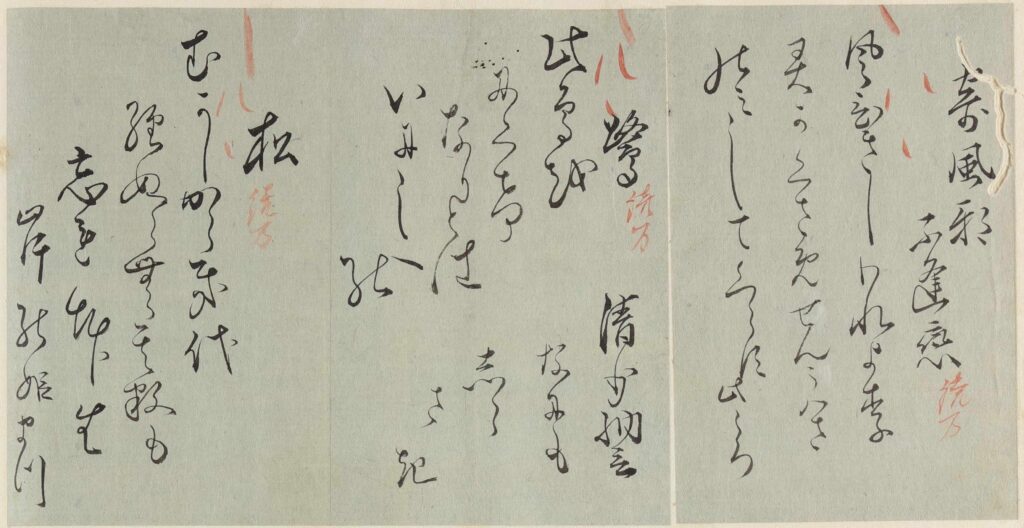

八ゝ 続万

寄風雅

不逢恋

風ひきしわれより

君かくさめせん

うハさのミしてくらす此ころ

八ゝ 続万

鷺

此鳥を

にくき

なりとは

いにしへの

清少納言

なにも

しらさき

八ゝ 続万

松

むかしから幾代

経ぬらむ其数も

忘れ艸生

岸の姫まつ

*此鳥を/にくき/なりとは/いにしへの/清少納言/なにも/しらさき 「鷺は、いとみめも見ぐるし。まなこゐなども、うたてよろづになつかしからねど、「ゆるぎの森にひとりはねじ」とあらそふらん、をかし。」(枕草子 鳥は)

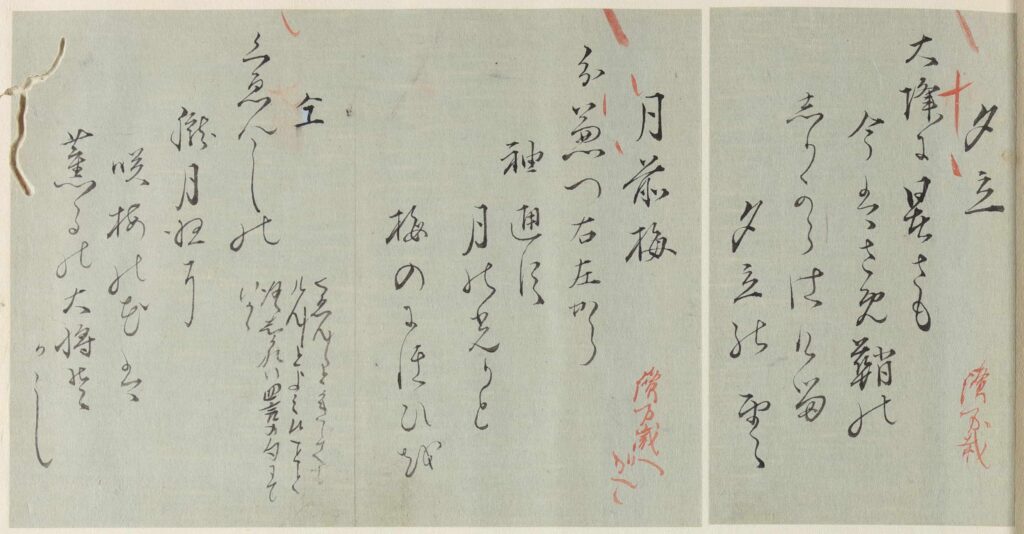

十ゝ 続万載

夕立

大降に暑さも

今はさめ鞘の

しりからはける

夕立の雲

八ゝ 続万載へ加へし(候?)

月前梅

分兼つ右左から

袖通す

月の光と

梅のにほひを

仝

くゑんしの

朧月夜に

咲く梅の花は

薫るの大将そかし

(右下の評)

くゑんしとかき候ても

けんしとよミ候ことと

存候しかれハ四言の句にて

いかゝ

*評の意味 (「源氏」を)「くゑんし」と書いても「げんじ」とよむから「くゑんしの」と無理に五字にしなくても「けんしの」と四字で表記していいだろう。

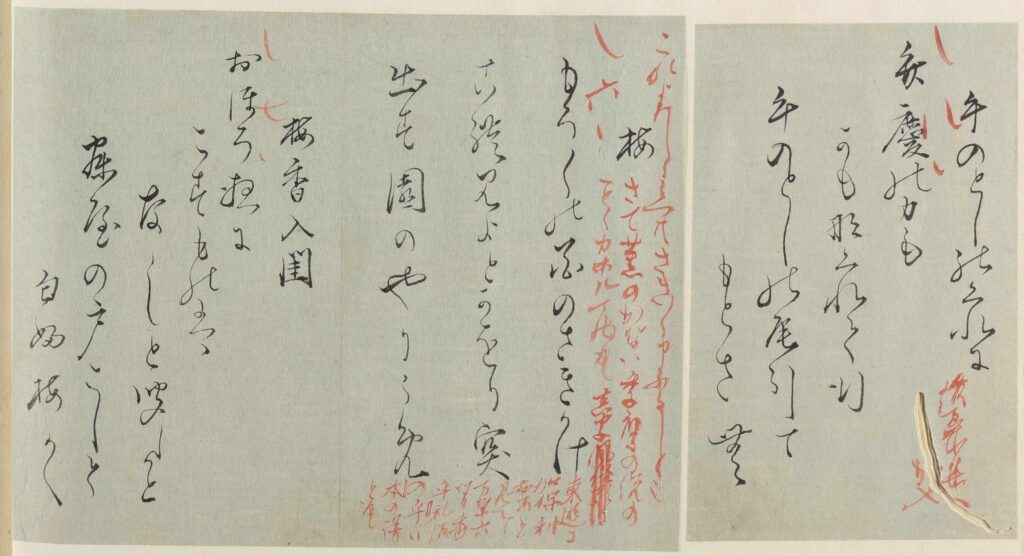

八ゝ 続万載集へ加入

午のとしのくれに

弁慶の力も

かもなくれて行く

午のとしの尾引て

もとさむ

六ゝ

(朱書)

これよろしく候へ共さきさき申ふるしと也

さて薫のかなハ季鷹の説の

ことくカホル可然存候真字

東遊に加保利安不と見へ候

万葉六なる香乎礼流の乎ハ本の?と存候

梅

もろもろの花のさきかけ

これ見よとかをり突

出す園のやりうめ

七ゝ

梅香入閨

おほろ夜に

こすものは

なしと聞しかと

寝屋の戸こして

匂ふ梅かゝ

*朱書の意味 この歌は悪くはないが前々から申している通り?です。「薫」の読みは(賀茂)季鷹の説の通り「カホル」と表記するのが適当と思われます。真字(漢字表記)では(万葉集)東歌に加保利安不(かほりあふ)とあります。また「万葉六」には「香乎礼流」(かをれる)と表記したものもあります。「乎」(を)は「本」(ほ)の(同音字?)と思います。

*もろもろの花のさきかけ/これ見よとかをり突/出す園のやりうめ やりうめ【槍梅】 ウメの一品種。花は白く、やや淡紅色を帯びる。(精選版日本国語大辞典)

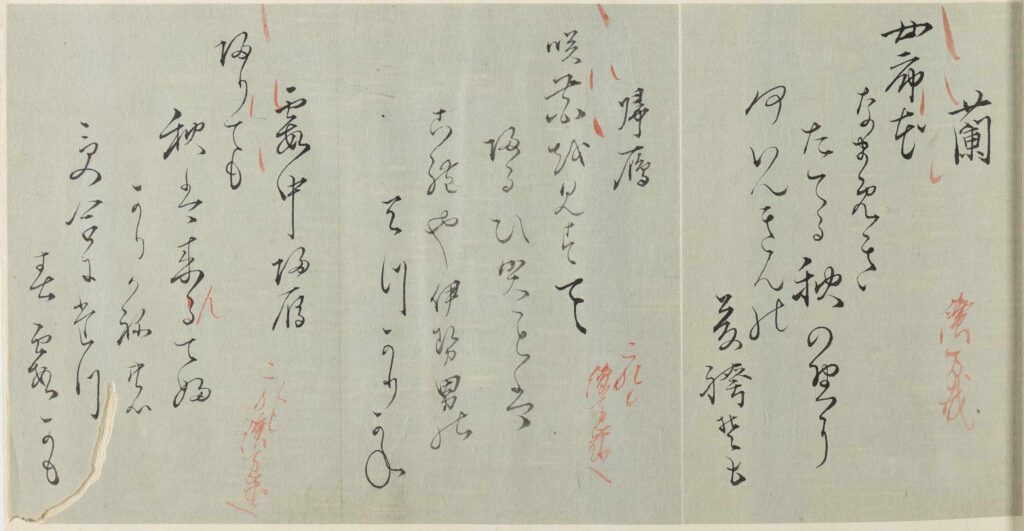

八ゝ 続万載

蘭

女郎花

なまめき

たてる秋の野に

何いんきんの

藤袴そも

八ゝ これも続万載集へ

帰雁

咲花を見すてて

帰るひかことは

これや伊勢男の

天つかりかね

八ゝ これも続万載へ

霞中帰雁

帰りても

秋は来るてふ

かりかねの

受合にたつ

春霜かも

*何いんきんの夢袴そも どうして藤袴だけがご丁寧に袴など着て立っているのか。女郎花・藤袴ともに秋の七草。

*咲花を見すてて/帰るひかことは//これや伊勢男の/天つかりかね ひかこと 僻事、まちがい。

*帰雁をよめる 春霞立つを見すてて行く鴈は花なき里に住みやならへる(伊勢 古今集春)

*受合に立つ 保証人になること 春霞の中、花を見捨てて北へ帰るという雁も秋には必ず戻ってくるよと保証人を引き受ける春霞だなあ。「雅」の中に「俗」を持ち込む狂歌の手法の典型。秀逸。

七ゝ

野虫

萩見んと馬

のり出す人やある

鈴虫のこゑ

轡むしの音

八ゝ 続万載

月

月を見て

老となりなは

其の中の死なぬ

薬をわけて

もらハむ

十ゝ 続万載

茸狩

萩の露

雨としちらは

ミさむらひ

みかさといひて

とれや松茸

*萩見んと馬/のり出す人やある/鈴虫のこゑ/轡むしの音 この狂歌のみ「続万載」の記入なし。やや平凡作のためか。

*萩の露/雨としちらは/ミさむらひ/みかさといひて/とれや松茸 萩に置く露が雨のごとく降るならば、お付きの侍さんよ、殿に「御笠(を召しませ)」と言って取って差し上げろ。この傘に似た松茸を。【みさぶらひみかさと申せ宮城野の木の下露は雨にまされり】(古今集巻二十、東歌)による。

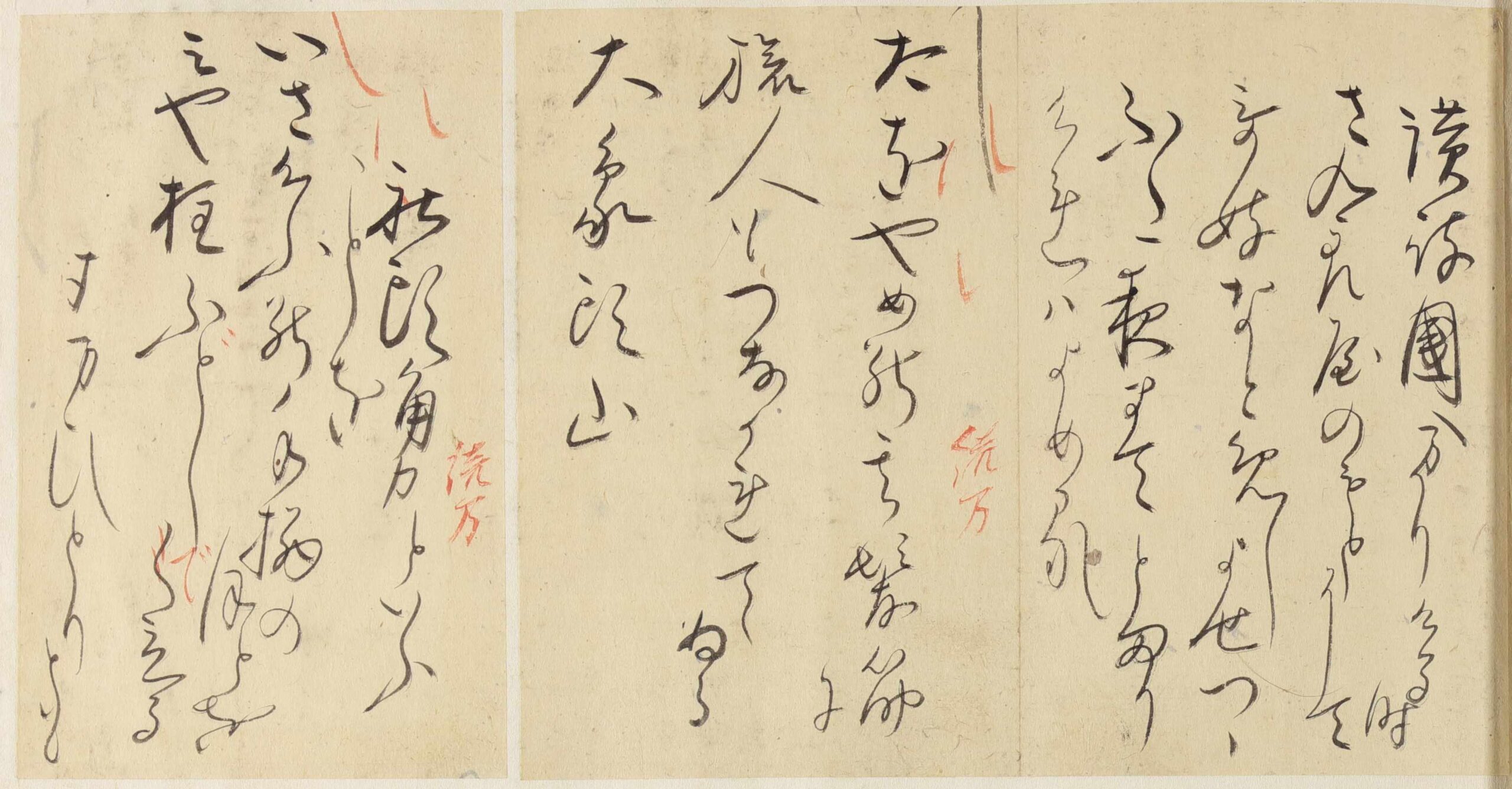

八ゝ 続万

(朱書)

撰集抄なとの比(ころ)にカハユシ

なと見へ候その比の俗語と

存候可愛ハおしあての

文字と存候

逢恋

可愛いかまた憎いかと

問れてはこたへられ

さるねやのむつこと

(「愛」の横に朱書「はゆ」)

十ゝ

寄鳥恋

水のそこまてと

契りし

ことの葉も

あなうの鳥の

しりゝ

ぬかした

(「した」を消して朱書「すか」)

八ゝ 続万

寄神社恋

いひよれは出雲の

神のいつもいつも

そのこま犬のう

しろへそむく

*水のそこまてと/契りし/ことの葉も/あなうの鳥の/しりゝ/ぬかした 「あなたと一緒ならば地の底水の底までも」とぬかしたあの睦言はうそであったか。(「あな憂」と「鵜の鳥」を掛ける。

*いひよれは出雲の/神のいつもいつも/そのこま犬のう/しろへそむく 「いつもいつも(常時)」と「出雲」を掛ける。あの子に言い寄るといつも出雲大社の狛犬のようにそっぽをむきやがる。

八ゝ 続万

岸霰

雪ならは兎

作りてたのし

まん岸の

杭瀬に

ふる玉あられ

八ゝ 続万

岸霰

岸にふるあられは

米に似たれともこれは

ふませし水

車にも

八ゝ 続万

雪

きのふけふ

雪はこんこん

ふる狐野辺の

姿も化かはりたり

(「化かはりたり」を朱書「白く化たり」)

○この書き物は「続万載狂歌集」に応募した春足の狂歌の中、五点以上の点が入った物に六樹園が判を書き加えたものと思われる。どの狂歌もレベルが高く面白い。春足らしく古典を踏まえたものが多い。

ことの葉の

みちに

くらけの

おのか身は

海老の眼を

からむ

とそ

おもふ

春足

はかりなき詞の海の

ふかけれは

海老さこ

いかて手のとゝくへき

六樹園

○この書き物 春足が師・六樹園に対して「ことの葉の道(狂歌を含め文学全般をさす)は奥が深くなかなか極めることが出来ません」と訴えたのに対して六樹園は「詞の海は深いので深海の海老や雑魚でもなかなか手が届きませんよ。倦まずたゆまず努力せよ」と励ましたもの。応募の時のやりとりか。

コメント